古籍资料目录

共5125种,2,768.08GB

子部

| 版本 | 古籍名称,卷数,著者,版本 |

|---|---|

|

|

|

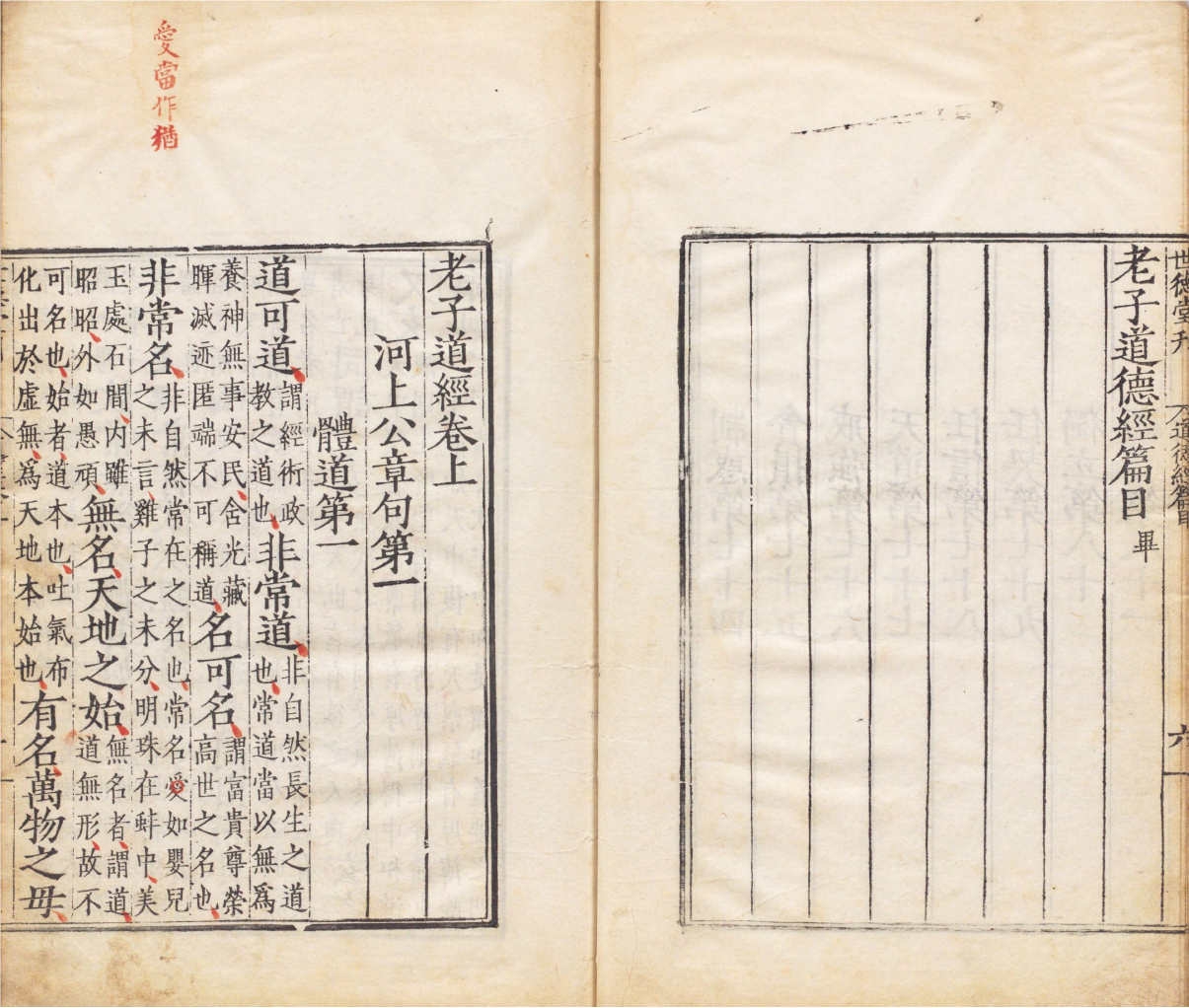

《老子道德经》二卷,西汉河上公所注,明嘉靖年间顾氏世德堂刊本也。是书乃道家之经典,老子所著,言道德之奥义,阐宇宙之玄机。河上公者,西汉隐士,深谙老子之学,故为之章句,以释其义。顾氏世德堂,明代刻书家,精于校雠,所刊书籍,皆称善本。

《道德经》者,老子五千言,分上下二篇,上篇言道,下篇言德。河上公章句,逐句诠释,字字珠玑,句句箴言。其注文简练明达,深入浅出,既阐发老子之玄理,又融贯儒家之思想,可谓博采众长,自成一家。

顾氏世德堂刊本,字体工整,版式疏朗,纸墨上乘,乃明代刻本之精品。其书不仅为研究老子学说之重要文献,亦为古籍版本学之宝贵资料。顾氏刻书,注重校勘,力求精善,故世德堂刊本,历来为藏书家所珍视。

是书之内容,道者,万物之始,德者,万物之得。老子以无为而为,以不言而教,主张顺应自然,清静无为。河上公之注,更深入阐述其哲理,谓道无形无名,德有迹有象,二者相辅相成,缺一不可。

《老子道德经》二卷,不仅为道家之经典,亦为中国哲学之瑰宝。其所蕴含之智慧,跨越时空,启迪后人。河上公之章句,顾氏世德堂之刊本,皆为传承古学之桥梁,值得后人细细研读,深深体味。

赞曰:老子之道,玄之又玄;河上之注,精而又精。顾氏刊本,美不胜收;古籍流传,永世长存。读者若得此书,宜当珍惜,庶几不负前贤之心血矣。

|

|

|

《南华真经》五卷,东周战国之世蒙邑庄周所撰,玄门奉为要典,列于《道藏》正统刻本。其书原名《庄子》,分内、外、杂三篇,至唐玄宗始敕封"南华"之号。其文汪洋辟阖,意出尘外;其理窈冥惝恍,旨接混茫。以卮言为曼衍,以寓言为广博,以重言为真际,诚道家之璇枢也。

内篇《逍遥》《齐物》诸章,阐性命之本真,破形名之桎梏。若大鹏之举于南冥,蜩鸠之讥于榆枋,皆所以明小大之辩;庄周梦蝶之喻,濠梁鱼乐之辩,尽显物我两忘之境。外篇《骈拇》《马蹄》等作,砭俗儒之胶柱,斥仁义之撄心。至若杂篇《天下》总括道术,臧否百家,犹见周室典籍未湮之时。

观其辞采,若列子御风,飘摇乎八荒之外;味其理趣,如庖丁解牛,恢恢乎肯綮之间。虽与老氏同源而异派,实为黄老之学别开生面。后世郭象、成玄英辈为之注疏,更添羽翼。今《道藏》所录正统刻本,乃明代永乐间纂修,字画端严,纸墨精良,诚玄笈之善本也。

太史公谓其"洸洋自恣以适己",王荆公称其"推极天地万物之情",岂虚誉哉?读者当去筌蹄而求玄珠,庶几得见濠梁濮上之真意云尔。凡四百七十言。

|

|

《围城》一卷,中华民国钱钟书撰,万盛书局刊行。是书者,近世小说之圭臬也,以诙谑之笔,摹世态之绘,穷人情之变,可谓嬉笑怒骂皆成文章。

钱子钟书,字默存,江南才隽,学贯中西。其文如龙泉出匣,锋芒逼人;其思若明镜照物,妍媸毕现。是书述方鸿渐者,海外游学而未得真才,归国后周旋于婚姻职场之间。其状也,譬若蜂蝇投网,左冲右突而不能脱;又似旅人困城,城外者欲入,城内者欲出。此诚钱子所谓"围城"之要义也。

书中人物,各具声口:苏文纨之矫饰,唐晓芙之清绝,孙柔嘉之工心,鲍小姐之放诞,皆跃然纸上。至若高校腐儒之争,市井商贾之诈,尤见作者洞明世事之智。其修辞运典,融贯中西,寻常俚语亦藏机锋;叙事状物,纤毫毕现,往往于闲笔处见真章。

昔刘彦和尝言:"文变染乎世情,兴废系乎时序。"钱子生当新旧嬗变之际,以妙笔传神,不独为婚恋写照,亦为浮世绘形。万盛书局梓行是书,纸墨精良,校雠审慎,允称善本。览者当知,此非独小说家言,实乃讽世之宝鉴,醒人之晨钟也。

|

|

《鬼谷四友志》序

夫战国之世,七雄并峙,权谋之术大行于世。清人杨景淐氏采摭旧闻,撰为《鬼谷四友志》三卷六回,亦称《孙庞演义七国志全传》。是书以博雅堂藏板传世,盖取鬼谷四高弟之事,错综七国纷争,演为稗官之言。

其书肇端于鬼谷授艺,苏秦、张仪习纵横之术,孙膑、庞涓演兵家之奇。四子同门而异志,或佩六国相印,或遭刖足之祸,或显合纵之才,或施连横之策。庞涓之忌刻,孙膑之智谋,苏张之辩才,皆跃然楮墨之间。尤以马陵道万弩射庞涓,孙膑雪耻一节,最称酣畅淋漓。

杨氏运笔,务求雅俗共赏。虽述军国大事,而间以市井谈资;虽本史迁《列传》,而参以民间传说。其叙事则回环照应,如孙庞初时"刎颈之交",后成"不共戴天之仇",首尾相应,颇具匠心。至若潼关斗智、减灶诱敌诸节,虽非尽合史实,然虚实相生,足增阅者兴味。

博雅堂者,未知其所自始,然观其刻本,字画清晰,版式疏朗,当为乾嘉间善本。是书虽属说部,然于七国形势之剖析,纵横术数之演述,实有裨于考镜世变。读者若能以"演义"视之,既得掌故之趣,复悟盛衰之理,岂非快事哉?

|

|

〈三国志平话〉

三卷

.元至治刻本

《三国志平话》三卷,元至治间刻本,坊间话本之流亚也。其书不著撰人,盖宋元说书人唇齿之余,经书会才人润色成编。版式疏朗,楮墨精良,犹存元代建阳刻本之风骨。

是编上承《三分事略》,下启罗氏《三国演义》,乃市井讲史之关键。其文半文半白,间杂俚谚,叙事简峻如断烂朝报,然筋骨毕现。如"桃园结义"一节,但云"三人至张飞庄后桃园,宰白马祭天,杀乌牛祭地",不事雕琢而义气自彰。又若"三战吕布"、"草船借箭"诸段,已具后世演义雏形,唯张飞鞭督邮、诸葛亮祭风等事,较正史尤多增饰,足见民间想象之雄奇。

卷中版画粗犷有力,人物如斫木为吏,刀法虽拙而神气跃然。每页上图下文,犹存唐代变文遗制。至治本存世寥寥,今藏北京图书馆者,楮叶间尚有元代皮纸纹理,天头地脚处时见朱笔校痕,疑为当日书肆主人手泽。

此书之价,不在文藻,而在勾连雅俗。钱曾《读书敏求记》称其"足资谈柄",纪昀《四库提要》虽斥为"稗官诬妄",然亦不能掩其活水之源。今观元刊本,犹可想见当年瓦舍之中,醒木一拍,说至"卧龙冈风雪三顾"时,满座咨嗟之状也。

|

|

**《新刻出像官板大字西游记》二十卷简介**

《新刻出像官板大字西游记》者,明吴承恩所撰神魔志怪之鸿篇也。此书凡二十卷,刊于万历廿年,金陵世德堂梓行,乃西游故事诸刻本之翘楚,后世奉为圭臬。

其书承唐玄奘取经之本事,辅以民间话本、杂剧之敷演,更益以作者匠心独运。所叙石猴出世,闹天宫、伏妖魔,护三藏西行,历九九八十一难,终证金身。其间妖魔鬼怪之诡谲,佛道相争之微妙,世态人情之讥讽,皆跃然纸上。尤以孙行者之机智、猪八戒之贪顽、沙僧之笃实、三藏之迂阔,摹写尽态极妍,令众生相映成趣。

是刻本以官板大字精刊,纸墨莹洁,版画工丽。每卷首附图赞,仙佛鬼怪之貌,山水城郭之形,莫不纤毫毕现。行间评点,或阐佛法,或讽世俗,亦庄亦谐,深得稗官三昧。其版式疏朗,字体端劲,洵为明季坊刻之典范。

世德堂乃金陵书肆名坊,此本之出,既合时人猎奇之好,复寓劝善惩恶之旨。四百年间,屡经翻刻,然以此本最近原貌。今观其书,不惟小说之宗匠,亦足窥万历间刻书技艺之精绝,诚为文苑瑰宝,宜乎藏家什袭而珍之。

|

|

《脂砚斋重评石头记》序

《石头记》者,雪芹曹公泣血之作也。原书百十回,今存八十,乃乾隆庚辰岁抄本,朱墨灿然,评点密附,脂砚斋主人手泽犹新。其书托灵玉幻形入世,演金粉金陵之盛衰,写大观园内群芳妍媸,缠绵处似春絮沾泥,悲凉处若寒霜凋木,真千古未有之奇文。

是书旨趣幽深,假风月为名,实镌世态炎凉。甄士隐遁迹、贾雨村升沉,已伏全书机杼;宝黛情深,偏逢金玉之谶;王熙凤机心算尽,终归末世哀音。字字看来皆是血,十年辛苦岂寻常?脂砚斋朱批夹注,或揭伏脉千里,或叹作者痴心,谓其"哭成此书",诚哉斯言!

庚辰抄本尤堪珍视,存原貌近七,异于程高刳补之本。其眉批有云:"能解者方有辛酸之泪",又云"书未成而芹逝矣",悲夫!神龙无尾,岂独红楼一梦?今观残卷,犹见墨渖间泪痕血点,雪芹之文心、脂砚之慧眼,俱化作氤氲书香,亘古不散。

嗟乎!顽石历劫,本为补天之材;彩云易散,终成葬花之塚。读此帙者,当临窗对月,浮白载笔,始不负作者"谁解其中味"之诘问耳。

|

|

|

**《铸雪斋抄本〈聊斋志异〉十二卷序》**

《聊斋志异》者,淄川蒲公松龄所撰也。公字留仙,别号柳泉居士,生当有清之世,才高运蹇,屡试不第,遂以笔墨寄怀,成此奇书。其书凡十二卷,所录狐鬼仙妖之事数百篇,皆离奇瑰丽,寓意深远,诚稗官之翘楚也。

乾隆年间,蜡湖铸雪斋主人得蒲公手稿,慨然命工誊录,是为铸雪斋抄本。此本缮写精工,朱墨灿然,篇章次第悉遵原稿,较后世刊本尤近本来面目。其卷一至卷十二,首尾完具,如《画皮》《聂小倩》《婴宁》诸名篇,皆在其中。每篇题下有评,或阐幽发微,或讥刺世态,颇得"春秋笔法"之妙。

昔太史公作《史记》,以"究天人之际"自许;而蒲公此书,亦欲"搜神谈鬼以抒孤愤",其旨一也。观其所述,狐女多情,鬼吏贪酷,书生迂阔,皆假幽冥以讽人间。至若《促织》寓苛政之毒,《席方平》斥吏治之黑暗,更见其仁心济世之志。

今铸雪斋抄本独存天壤间,使后世得窥蒲公原本之真,其功岂浅鲜哉!昔人云:"奇文共欣赏。"兹本墨香未散,灵韵犹存,愿与天下嗜奇君子共宝之。

|

|

## 《阅微草堂笔记》二十四卷提要

清纪文达公昀,字晓岚,乾隆朝鸿儒也。公博极群书,尝总纂《四库全书》,名重海内。晚年乃著《阅微草堂笔记》二十四卷,盖仿晋宋志怪之体,而参以史家笔法,事核词隽,意味隽永。

是书分为五编:曰《滦阳消夏录》,曰《如是我闻》,曰《槐西杂志》,曰《姑妄听之》,曰《滦阳续录》。每编各为卷次,总得二十四卷。其书非成于一时,自乾隆五十四年至嘉庆三年,历时十余载,先后撰述,最后汇为一编。

其记事多述狐鬼精魅,然非徒骋怪说奇。每借幽冥之事,讥切时弊,针砭世风。其谈狐说鬼,意在警世;其载因果报应,端在劝善。文笔简澹,不事雕饰,而叙次井然,议论精警,颇得六朝志怪之神髓,又兼古文之法度。

嘉庆二十一年,北平盛氏梓而行之。此刻本版式疏朗,字画端整,为早期精刊之本。后世翻刻者虽众,然皆以此本为祖本,可见其价值也。

文达公尝言:"小说稗官,亦不废于劝惩。"是书虽涉荒怪,然寓庄于谐,实乃借子虚乌有之事,发经世济民之思。后之览者,当识其微意焉。

|

|

|

《新刊监本册府元龟》简介

《新刊监本册府元龟》者,千卷之钜帙也,宋景德间王钦若等奉敕纂修。此书肇于大中祥符,成于天禧,凡历八稔,集贤俊十八人,广蒐坟典,博采方策,类聚群分,蔚为册府之渊海。

其体例谨严,凡三十一部,千一百四门。自帝王以降,宰辅、列卿、邦计、宪官、台省、谏诤,以至学校、文章、礼乐、刑法,靡不赅备。每事必标出处,详载始末,诚类书之冠冕,政典之衡镜也。宋真宗赐名"册府",取"龟鉴"之义,欲以资治道、考得失焉。

明等身书舍蓝格抄本,乃万历间吴中好事者所摹。其纸墨精良,界栏湛蓝,楷法端庄,犹存宋椠遗韵。每半叶十行,行廿二字,版心镌"等身书舍"四字,盖取"藏书与身齐"之志也。此书传世稀少,此本虽非原刻,然宋版湮灭之余,得此影钞,亦足窥豹一斑。

昔四库馆臣称其"事迹咸备,可以见古今之变",诚哉斯言!观其载录六朝隋唐旧事,多存佚籍;考订典章制度,尤为精审。虽偶有删节,不掩其宏富。后之学者欲探赜索隐、钩深致远,舍此奚适哉?

|

|

|

《瓶外卮言》简介

《瓶外卮言》者,民国姚灵犀所撰也。书不分卷,以铅字排印于天津书局,时在纪元一九四零年。灵犀博闻强识,雅好古文,尤娴小说家言,是编乃其稽古证今、钩玄提要之作也。

夫"瓶外"云者,盖取譬于《韩非子》"守株待兔"之喻,谓瓶之所容有限,而智之所及无穷。是书旁征博引,多涉明清说部,尤以《金瓶梅》为枢轴,考其名物,辨其方言,探其义理,援经据史,发幽抉微。凡服饰饮馔、风俗俚语,莫不穷源竞委,如剥蕉心。虽曰"卮言",然非漫录,实有裨于学者知人论世之功焉。

全书体例不循常轨,或考据,或杂议,或诗赋,皆自出机杼。若论"金莲"之制,则上溯南唐;释"打茶围"之俗,则旁引燕京旧闻。文笔隽永,时杂诙谐,似谈狐说鬼之蒲留仙,而训诂精审又如乾嘉诸老。盖其人通新旧之学,故能熔铸古今,成此雅俗共赏之帙。

当是时,津门为北地文薮,铅椠盛行。姚氏此书一出,士林竞传,以为谈助。虽篇帙无多,然吉光片羽,已足鉴其学识。今观其书,犹可想见民国学人治小说之别开蹊径也。

|

|

〈古代美人图〉

二十幅

.清末民俗画师周培春绘本

《古代美人图》序

清末画师周培春者,燕京人也。工于丹青,尤擅仕女,尝绘《古代美人图》二十幅,绢本设色,今存于世。

是图也,摹历代佳丽,自汉宫飞燕,至唐苑太真,凡二十人。其运笔细腻,傅彩精妍,眉目传情,衣袂生风。每观其画,但见罗襦宝带,翩若惊鸿;云髻花颜,皎如新月。或执纨扇而倚栏,或抱瑶琴以临水,姿态各异,宛然如生。

培春笔法,兼融南北。取吴门之秀润,纳院体之工致,复参西法明暗,故其画格既承古意,又出新裁。图中器物服饰,皆考据精详,汉佩唐妆,历历可辨,非徒逞臆想者也。昔人评周氏画作"笔底春风,纸上年华",此卷足可当之。

此绘本乃民俗艺术之瑰宝,虽非庙堂重器,实存市井雅趣。其价值有三:一可考清末审美之风尚,二可鉴传统工笔之技法,三可补仕女画流变之阙遗。今观画卷,不惟见美人兮,犹睹百年前京师之艺事盛况焉。

是册历经兵燹,幸得保全,今现于世,岂非艺林之幸耶?后之览者,当宝惜之,毋负画师苦心也。

|

|

**《商子》五卷题记**

《商子》五卷,旧题东周商君鞅所撰。商君者,卫之庶孽也,姓公孙氏,名鞅。少好刑名之学,事魏相公叔痤。痤既殁,鞅闻秦孝公求贤,乃西入秦,说以强国之术。孝公用其言,变法更制,废井田,开阡陌,奖军功,抑贵族,秦由是强。然刻薄寡恩,卒以车裂,悲夫!

是书所载,皆法治之要、耕战之方,其言峻切,其理严明。《垦令》《农战》诸篇,重本抑末,务在富强;《算地》《开塞》之属,审势度时,极论世变。太史公谓其"天资刻薄",然其术卒俾秦并六国,亦可谓不世之材矣。

自汉以降,学者或疑其非尽出鞅手,盖门客辑录,间附己意。然观其文风峻急,旨归一贯,虽经传写,大体犹存。今四部丛刊所影,乃明天一阁旧刻。范钦嗜古,藏书甲海内,是本当据宋椠翻雕,版心疏朗,字画挺秀,可珍也。

昔韩非慕其法,李斯踵其事,而秦终以暴戾速亡。故后人或诋为"刀笔之祸",或称其"帝王之具",盖用舍之际,存乎其人。然则读《商子》者,当察其损益之由,鉴其兴衰之迹,岂徒校雠文字而已哉?

简端既竟,复系以赞曰:商君任法,刻深少恩。图强有术,化俗无根。遗编炯戒,千载犹存。临文三叹,得失谁论?

|

|

|

《茶集》二卷,明喻政辑,茶书二十七种本,万历年间刊刻。此书乃汇集历代茶学经典,精心编纂而成,堪称茶学之集大成者。喻政博学多才,嗜茶如命,尝遍历名山大川,访寻茶道之秘,积数十年之功,方成此编。

首卷载录茶之源流、品类、种植、采制之法,详述茶之性味、功效,兼及历代名茶之产地、特色。其言茶之品,或清雅、或醇厚、或甘润、或苦涩,皆因水土、气候、制茶之法而异。喻政引经据典,旁征博引,既有古籍之记载,亦有其亲身之体悟,可谓茶学之百科全书。

次卷则专论茶道、茶艺、茶具,兼及茶宴、茶会、茶诗、茶文。其论茶道,强调“静”、“清”、“和”、“雅”四字,以为茶道之精髓在于修身养性、陶冶情操。其论茶艺,详述烹茶、点茶、品茶之技,讲究水之清、火之候、茶之量、器之精,可谓细致入微。其论茶具,列举历代名器,如陶壶、瓷盏、铜炉、竹勺等,皆一一详述其形制、用途、优劣,乃至制作之法。书中更附有茶宴、茶会之礼仪,茶诗、茶文之佳作,令人读之如临其境,如品其味。

综观此书,喻政不仅汇集前人茶学之精华,更融入自身之见解,使茶学之理论与实践相得益彰。其文辞雅致,条理清晰,可谓茶学之经典,茶道之指南。万历刻本流传至今,虽历经数百年,仍不失其学术价值与艺术魅力,诚为茶学爱好者所必备之珍品。

|

|

《烹茶图集》一卷,明喻政所辑,乃茶书二十七种之一,万历年间刻印。是书集古今烹茶之法,绘图附说,详述茶事,为茶学之要典。

喻政,字正之,号岐山,江西南昌人,万历进士,官至刑部侍郎。其博学多才,雅好茶道,尝游历山川,访名士,探茶源,遂成此书。书中广收博采,自陆羽《茶经》始,下及唐宋元明诸家茶论,可谓集大成者。

《烹茶图集》首列茶源,述茶树之种、茶地之宜、采茶之时、制茶之工,无不详备。次列茶具,自茶炉、茶铛、茶碾、茶罗,以至茶盏、茶匙、茶筅,皆绘图细说,形制、用法,一一彰显。再列烹茶之法,分煮茶、点茶、煎茶、瀹茶诸式,每式皆有图有文,步骤分明,可谓精妙。

书中尤重茶道之雅,论茶之品、茶之味、茶之韵,兼及茶席之陈、茶友之会、茶境之幽。喻政以为,烹茶非仅为饮,实为修身养性、陶冶情操之事。故其说茶,既重其技,亦贵其道。

是书图文并茂,笔法细腻,刻印精美,为明代茶书之翘楚。其内容宏富,考据精详,融理论与实践于一炉,堪称茶学之瑰宝。透过此书,可观古人茶事之繁盛,亦可窥茶道之深邃,洵为后世研茶者之津梁。

《烹茶图集》一卷,字四千有馀,文约义丰,洵为茶学之要典。其辑者喻政,既精茶事,亦通文墨,故其书既有学术之价值,亦有艺术之魅力。读此书者,既可得烹茶之技,亦可悟饮茶之道,诚为茶人不可不读之佳作也。

|

|

《龙辅女红余志》二卷,乃元季龙辅所撰,明末毛氏汲古阁刻梓以传世。是书也,专论女红之事,针黹之艺,纤毫毕现,为闺阁之中不可或缺之指南。龙辅,字无考,元代之遗贤,生平事迹,世所罕闻,然其才学,于斯编可见一斑。

书中所述,女红之技,非独针线而已,更兼及织造、刺绣、妆奁诸艺,详述其法,细究其理。卷帙之中,图绘与文字相得益彰,使读者一目了然,易于摹仿。其言简意赅,意蕴深远,非徒为巧艺之传授,亦寓教于乐,启发心智。

毛氏汲古阁,明末之藏书大家,刻书严谨,校勘精审,所刊典籍,皆成善本。此《龙辅女红余志》二卷,列为其中之一,足见其价值。是书之刻,不仅保存了龙辅之智慧结晶,更为后世留下了研究元代女红技艺之珍贵资料。

览是书者,既可习女红之技,得以自娱;亦可知古人之制,增广见闻。于闺阁之中,可作枕边之书;于学者案头,可为研究之资。诚可谓一举而多得也。

今观其书,虽有时代之隔,然技艺之精美,仍令人赞叹不已。龙辅之才,毛氏之刻,皆为后世所称颂。《龙辅女红余志》二卷,实为女红之经典,闺阁之珍宝,亦为学者之宝典,艺林之瑰宝。愿是编能传之百世,以为后人鉴。

|

|

|

《蒙史》二卷,明龙膺所撰,乃茶书二十七种之一,刻于万历年间。此书专论茶道,详述茶树之种植、采摘、制作及饮用之法,亦载茶之历史、种类、器具及冲泡技艺,堪称茶学之瑰宝。

龙膺,字子云,号蒙叟,明末清初人,博学多才,尤精于茶道。其著《蒙史》,旨在传扬茶文化,弘扬茶道精神。书中所述,既有前人经验之总结,亦有其自身实践之感悟,内容翔实,见解独到。

卷一主要论茶树之种植与采摘。龙膺指出,茶树宜植于山阴湿润之地,土壤以疏松肥沃为佳。采摘之时,须择晴日清晨,取嫩芽新叶,以保茶香之浓郁。此外,书中还详述了茶树之修剪、施肥、灌溉等管理之术,为后世茶农提供了宝贵经验。

卷二则专注于茶之制作与饮用。龙膺强调,制茶之道,贵在精细。从萎凋、杀青、揉捻到烘焙,每一环节皆需精心把控,方能制出上佳之茶。至于冲泡之法,书中亦有详述,指出水温、水量、冲泡时间等皆需讲究,方能品出茶之真味。

《蒙史》不仅详述茶之技艺,更载茶之历史与文化。书中提及茶之起源、发展及传播,亦载历代茶人之事迹与茶事之典故,使读者得以窥见茶文化之博大精深。

此外,书中还详载了各种茶具之用途与制作,从茶壶、茶杯到茶托、茶盘,无一不详。龙膺认为,茶具不仅是泡茶之工具,更是茶道文化之载体,故其制作与使用皆需讲究。

总之,《蒙史》二卷,乃茶学之经典,茶道之指南。龙膺以其渊博之学识与丰富之经验,撰成此书,为后世茶人提供了宝贵之参考。此书不仅详述茶之技艺,更弘扬茶道之精神,堪称茶文化之瑰宝。

|

|

《蔡端明别纪》一卷,明人徐𤊹所撰。此书载于《茶书二十七种》之中,乃万历年间刻本。蔡端明者,北宋名臣蔡襄也,字君谟,谥端明,为官清正,政绩斐然,尤以茶学称于世。此书专记蔡襄之行迹,补正史之不足,详述其生平事迹、政绩勋业,兼及其茶学贡献,可谓研究蔡襄之重要文献。

徐𤊹,字玄玉,号东皋,明末文士,博学多才,尤精于史学研究。其所撰《蔡端明别纪》采摭群书,考据详实,条分缕析,力求还原蔡襄之真实形象。书中详录蔡襄之政绩,如其任福建转运使时,兴修水利,劝课农桑,造福一方。又记其茶学成就,如撰《茶录》一书,论茶之采制、烹点之法,为后世茶学之圭臬。

此书虽名“别纪”,实则兼有传记、史料、茶学三者之长。其文辞雅洁,叙事简练,考证严谨,史料价值颇高。万历刻本,版刻精良,字迹清晰,流传至今,实为难得之珍本。据《四库全书总目》所载,此书为明人撰述蔡襄事迹之重要著作,足见其在史学与茶学领域之双重价值。

《蔡端明别纪》虽篇幅不长,然内容丰富,既可为研究蔡襄之参考,亦可窥见宋代茶学之盛况。徐𤊹以其史学见长,广征博引,使此书成为研究蔡襄及其时代之重要文献。万历间刻本,历经数百年,仍保存完好,实为后世学人研究之宝贵资料。

|

|

《水品全秩》二卷,明人徐献忠所撰,乃茶书二十七种之一,万历年间刊刻。是书专论水质,以品水之法,论烹茶之要,实为茶道之精髓,饮者之圭臬。

徐氏博学多才,深谙茶道,其论水质,不独重泉源之清冽,更及江河之水、雨水、雪水之妙用。是书首卷,详述水源之辨别,水质之高下,以天地之精华,论水之品级。第二卷则论水之储养、取用之法,兼及水质与茶性之契合,以水之轻重、清浊、甘冽、软硬,辨茶之香韵、色泽、滋味。

徐氏之言曰:“水为茶之母,火为茶之父。”强调水质之于茶,犹如血脉之于人体,不可不慎。其论水质,不以古今水源为限,而广采天下之水,详列名泉,如庐山谷帘、吴兴陆羽泉等,皆备载其优劣,以供茶人参考。

是书又及雨水、雪水之取用,谓天降之水,纯净无染,其性温和,适宜烹茶。然须澄清无滓,方为上品。雪水则宜于冬日贮藏,待春暖花开,方启封取用,其味清冽,尤为佳品。

徐氏之论,不仅详水质,更及火候、器具、烹煮之法,皆与水质相表里,互为依存。如谓火候过猛,则茶味苦涩;火候太弱,则茶香不彰。器具之选,亦须洁净,不可有异味,以免败坏茶味。

总之,《水品全秩》二卷,其言水质,条理分明,论理精辟,实为茶道之宝典,饮茶者不可不读。徐氏以其博学之识,为后世茶人留下宝贵之遗产,使饮茶之道,更臻完美,流传千古,至今犹享盛誉。

|

|

|

《煮泉小品》一卷,明田艺蘅撰,乃茶书二十七种之一,万历年间刻。艺蘅,字子衡,号东篱,江苏吴县人,博学多才,尤精茶道。是书专论煮泉之法,兼及茶事,内容详实,文辞雅致,堪称茶文化之瑰宝。

书中首论泉水之性,分为寒泉、温泉、甘泉、苦泉等,详述其来源、特性及适用之茶。艺蘅以为,煮泉之要在于择水,水质优劣直接影响茶味。故其强调,烹茶之水应取自山泉,尤以甘泉为佳,因其清澈纯净,能彰茶之真味。

次论煮泉之器,推崇紫砂壶、铁壶等传统器具,以为其能保持水温,且与茶性相合。艺蘅详述各类壶具之优劣,并附以使用之法,务求煮泉之时,水温火候皆恰到好处。

再论煮泉之法,分为急火、缓火、文武火等,详述其火候控制及煮泉时间。艺蘅以为,火候过急则水沸过快,茶味易失真;火候过缓则水温不足,茶香难发。故其强调,煮泉之时,当视茶之种类而定火候,务求茶味香醇。

末论饮茶之礼,倡言饮茶当以清净之心,忌嘈杂喧嚣。艺蘅以为,茶道乃修身养性之道,饮茶之时,当静心品味,以求心旷神怡。是书不仅详述煮泉之法,亦兼论茶道精神,实为茶文化之经典。

《煮泉小品》一书,内容翔实,文辞优美,既具实用价值,又富文化内涵。艺蘅以博学之才,融茶道于生活,堪称明代茶文化之集大成者。是书流传至今,仍为茶人所重,实乃茶文化之瑰宝,不可不读。

|

|

|

《汤品》一卷,五代十国南唐时苏廙所撰,乃茶书之珍品,流传至今,犹可见其精要。此书详述煎茶之法,辨水品、论火候、究器用、考器具,无不细致入微,堪称茶道之指南。苏廙生于南唐,地处江南,茶风盛行,故其书中所述,多与江南茶事相契合,尤重水之品性与火之掌控。

《汤品》首论水,以为煎茶之首务,水之清浊、甘苦、寒温皆与茶味息息相关。苏廙推崇山泉,以为甘美清冽者为上,江河之水次之,井水最下。次论火候,以为火之缓急、久暂皆需适度,急火易焦,缓火则失其香,故煎茶时需以文火徐徐煮之,方可尽显茶之真味。再论器用,以为煎茶之器,当以瓦器为佳,铜铁者次之,尤忌金银,恐夺茶之真香。

苏廙于书中又详述茶具之选用,以为茶炉须小巧玲珑,茶壶宜素净雅致,茶杯则以白瓷为佳,青瓷次之。茶具之陈设亦须讲究,务求简洁雅致,方可显茶之清雅。此外,苏廙对茶之分类亦有独到见解,以为茶有寒温之别,寒茶宜夏饮,温茶宜冬饮,故煎茶时需据时令而择茶叶。

《汤品》一书,虽仅一卷,然其内容博大精深,堪称茶道之经典。万历年间,此书被辑入《茶书二十七种》,刻印流传,广受茶人珍视。至今读之,仍可悟其茶道之精髓,实为茶文化之瑰宝也。

|

|

|

《茶寮记》一卷,明陆树声撰,载于《茶书二十七种》本,万历年间刻印。此书专论茶事,精微详尽,实为茶学之瑰宝。陆氏以茶之采摘、制作、烹煮、品饮,无一不涉,其旨趣高远,文笔清雅,堪称茶文化之集大成者。

开篇论茶之采摘,陆氏言:“采茶者,必择时令,须得春阳初动,露珠未晞之时,方能得其精魄。”此言采茶须趁天时,方能得其上乘之品。继而论制茶之法,谓:“制茶之法,贵在精工细作,火候须得当,否则茶虽美而味不醇。”此言制茶之技,重在火候,稍有差池,则茶味失真。

继而论烹茶之术,陆氏曰:“烹茶之水,须取山泉之清冽,火候须得文武相济,方能煮出茶之真味。”此言烹茶之法,水与火二者缺一不可,方能成其佳品。至于品茶之道,陆氏更以“三品”为论,谓:“品茶有三,一曰观其色,二曰闻其香,三曰尝其味。”此言品茶之要,须细致入微,方能得茶之真趣。

陆氏又论茶器之选,谓:“茶器须择其精良,器皿不洁,则茶味不纯。”此言茶器之精,实为茶事之关键。此外,书中更详述茶与人之关系,谓:“茶之为物,可清心明志,可修身养性,诚君子之良伴也。”此言茶之功效,不仅在于味美,更在于其修身养性之益。

《茶寮记》一书,虽篇幅短小,然其内容博大精深,实为茶学之经典。陆氏以茶事为媒,融儒释道三家之精髓,言茶即言人,言人即言道,其文虽简,其意却深远。读此书者,不仅可得茶之真味,更可悟人生之真谛。故此书乃茶文化之瑰宝,不可不读也。

|

|

|

《荈茗录》一卷,宋之陶谷所著,载于茶书二十七种本,乃万历年间所刻。此书乃论茶之典籍,所述精微,言简而意赅,实为茶学之瑰宝也。

陶谷者,宋之名士也,博学多闻,尤精于茶道。其著此书,旨在阐发茶之真谛,以飨后世。书中所言,多涉茶之品类、制法、烹煮之法及茶之功效,皆一一详述,不厌其烦。其论茶之品类,分门别类,条理分明,如“茗”、“荈”之辨,皆详加考究;其述茶之制法,则侧重于火候、水质之讲究,细节之处,尤为考究;至于烹煮之法,更以实践经验为基础,论其技巧与要领,实为茶艺之指南也。

《荈茗录》之价值,非独在于其论茶之详尽,更在于其蕴含之文化意蕴。陶谷以茶为媒,贯穿古今,融汇儒释道之精髓,借茶论道,以茶修身,实为茶道之至境也。其文既深且雅,字字珠玑,读之如品茗般,甘醇悠长,令人回味无穷。

此书虽为万历刻本,然其内容仍具时代之意义。茶之为物,自古便与人文相交融,陶谷之书,不仅为后世提供了茶学之知识,更为吾辈揭示了茶道之精神,即清静、淡泊、修身养性之境界。读是书者,非但能知茶之味,更能体茶之道,可谓受益匪浅也。

总之,《荈茗录》一卷,乃茶学之经典,陶谷之匠心独运,尽显其中。其文虽简,其义深远,实为茶书之翘楚,值得吾辈细细品读。

|

|

《茶谱》一卷,明顾元庆辑,乃茶书之荟萃,亦茗事之渊薮也。是书成于万历年间,刻于《茶书二十七种》之中,为茶道文献之珍品。

顾元庆,明代文人,嗜茶如命。其辑《茶谱》,集诸家之言,汇众妙之旨。是书首述茶之源流,明茶之本性,叙其生长、采摘、制作之法,无不详备。复论茶之品第,辨其优劣,析其精粗,使读者了然于胸。次及烹茶之术,详述水火之候、器具之择、烹点之序,皆有条理井然。终则阐述茶之功效,明其养生、祛病、怡情之益,使知茶非徒为饮,更可为药也。

《茶谱》之体例严谨,内容博洽。其引述典籍,广涉《茶经》、《茶录》、《大观茶论》等,更参以己见,发人所未发。其论述精辟,语言雅洁,堪称茶学之瑰宝。是书不仅为茶道之指南,亦为文化之瑰宝,诚研究古代茶文化之重要文献也。

万历刻本,字体工整,版式疏朗,虽经数百年之久,犹存其美。今存世虽稀,然其学术价值与文献价值,不可估量。后之学者,得是书而读之,可窥明代茶学之盛况,亦可知顾元庆之雅志。是书之传,实为茶林之幸,亦为文化之光也。

《茶谱》一卷,明代茶学之巅峰之作,顾元庆辑之,万历刻之,集茶道之大成,显文化之深厚。其内容之丰富,体例之严谨,见解之独到,皆足以传之后世,永垂不朽!

|

|

|

《张伯渊茶录》一卷,明张源所撰,为茶书二十七种之一,刻于万历年间。此书乃茶道之瑰宝,载茶之源流、品鉴、煎煮之法,实为茶学之要典。

张源,字伯渊,博学多才,尤精茶道。其撰《茶录》,旨在阐扬茶之真谛,使世人知茶之雅韵。书中详述茶之产地、品类、采摘、制作,乃至茶具之选择、水温之掌控,无一不精。其论茶之品性,曰:“茶有灵性,与人心通。品茶之时,心如止水,方能体味茶之真味。”此语道出茶道之精髓,令人深思。

《茶录》又载煎茶之法,曰:“煎茶之要,在于火候。火候过猛,则茶味苦涩;火候不及,则茶味寡淡。故煎茶之时,需心细如发,掌控火候,方能得茶之真味。”此论煎茶之道,可谓至理名言,为后世茶人所宗。

张源于书中又论茶具之选择,曰:“茶具之优劣,关乎茶味之浓淡。选择茶具,需视茶之品类而定。如绿茶宜用瓷壶,红茶宜用砂壶,方能尽显茶之风味。”此论茶具之选择,亦为茶道之要诀。

《茶录》一书,虽篇幅短小,然内容精要,实为茶道之宝典。张源以其博学多才,撰此书以传世,使后人得以窥见茶道之真谛。此书刻于万历年间,流传至今,已历数百年,然其价值不减,仍为茶学之要籍。

综上所述,《张伯渊茶录》一卷,明张源所撰,为茶书二十七种之一,刻于万历年间。此书载茶之源流、品鉴、煎煮之法,实为茶学之瑰宝。张源以其博学多才,撰此书以传世,使后人得以窥见茶道之真谛。此书流传至今,已历数百年,然其价值不减,仍为茶学之要籍。

|

|

《弟子规》一卷,清季李毓秀先生所撰也。是书仿《论语·学而》"弟子入则孝"之旨,衍为三言韵语,凡千余言,分训蒙童。其体例严整,言辞简切,诚童蒙养正之圭臬也。

光绪九年,武昌书局重锓是书,辑入《童蒙必读书》丛书。考其版本,版心单鱼尾,左右双栏,半叶八行,行二十字。卷端题"弟子规",次行列"清绛州李毓秀撰",末镌"武昌书局校刊"字样。纸墨精良,字画端严,颇具清末官刻本之风范。

其内容以《孝经》《礼记》为本,立"入则孝""出则悌"等二十四目。每则先述圣训,继以"丧尽礼,祭尽诚"之类细则,终缀"勿自暴,勿自弃"诸戒。尤重洒扫应对之节,进退揖让之仪,于蒙养之道,可谓纤悉必备。

昔朱子尝谓:"小学是事,大学是理。"是编恰合此义,自刊行以来,庠序争诵,家弦户诵。虽时移世易,其"首孝悌,次谨信"之训,仍不失为蒙学津梁。今观武昌本,既可考见清季蒙学教育之状,亦足证传统训蒙文化之流播,诚可宝也。

|

|

|

《茗笈》二卷,明屠本畯所撰,乃茶书二十七种本之一。万历年间刻印,流传于世。此书专述茶事,可谓茶学之瑰宝也。

屠本畯,字季华,号东郊,浙江鄞县人。博学多才,尤精于茶道。其撰《茗笈》,集前人之说,参以己见,条分缕析,详明备至。上卷论茶之品、之制、之器、之水;下卷论茶之饮、之候、之辨、之藏。凡茶之妙用,无不毕载。

其言茶之品,谓茶有高下,宜择佳者。茶之制,详述采茶、造茶之法,务使茶色、茶香、茶味俱佳。茶之器,列举茶壶、茶杯、茶炉等,讲究其形制、材质、用法。茶之水,强调水之清、之甘、之冽,乃烹茶之要。茶之饮,载泡茶、品茶之艺,讲究水温、时间、技巧。茶之候,述茶之生长、采摘之时令,不可违逆。茶之辨,载辨茶真伪、优劣之法,以防赝品。茶之藏,详述收藏之法,以保茶之原味。

此书不仅为茶艺之指南,亦为茶文化之集大成者。屠本畯以其深厚之学养,博采众长,融会贯通,使《茗笈》成为茶学之经典。后人读之,可明茶之道,得茶之趣,享茶之乐。

盖茶之为物,清心涤虑,修身养性。而《茗笈》一书,正是其佐证。明人屠本畯,以其博学笃行,为茶学立传,为后世留珍。此书虽历数百年,仍不失其价值。茶道之传承,文化之弘扬,尽在于斯。

总而言之,《茗笈》二卷,明人屠本畯所著,乃茶学之瑰宝。其论述茶事,详明周到,既有理论之深,又有实践之巧。茶艺爱好者读之,可谓受益匪浅。茶文化之传承,亦赖此书以光焉。

|

|

|

《茶说》一卷,明人屠隆所撰,乃茶书二十七种之一,刊刻于万历年间。此书细述茶之品鉴、烹制、器具及茶道之精要,实为茶学之瑰宝。屠隆博学多才,于茶道尤有心得,《茶说》集其多年经验与智慧,字里行间无不显其茶道之精深。

书首论茶之产地,详述江南、闽浙、蜀地等名茶之特性,强调水土、气候对茶质之影响。屠隆谓:“茶之佳者,必生于山清水秀之地,采于清明谷雨之际,方得其真味。”其言切中肯綮,令人信服。

次论烹茶之法,从取水、煮火、候汤至投茶、分饮,一一细述,无不精妙。屠隆尤重水质,谓:“水为茶之母,泉清水冽,茶味自佳。”又言:“烹茶之技,贵在火候,火候适中,茶香四溢。”其细致入微,可见其对茶道之用心。

再论茶具,屠隆以为,茶具虽为小物,然其形制、材质、工艺皆影响茶味。其推崇紫砂壶,谓:“紫砂壶者,茶之良伴,久用益香。”又论茶盏、茶盘、茶匙等,无不一一品评,令人叹服。

末论茶道之精神,屠隆谓:“茶道者,修身养性之道,非仅为品味之乐。”其主张茶道应重礼仪、修心性,于品茶之中体悟人生。其言曰:“茶之为道,贵在淡泊,清心寡欲,方能得其真趣。”其言简意赅,深得茶道之精髓。

《茶说》一书,语言清新,论述精辟,既为茶学之经典,亦为修身养性之指南。屠隆以文人雅士之笔,书茶道之精要,令后人于品茶之余,亦能感悟人生之真谛。此书虽仅一卷,然其内容丰富,论说精当,实为茶道爱好者必读之作。

|

|

《茗笈品藻》一卷,明王嗣奭所撰,属茶书二十七种之一,刊于万历年间。是书专论茶道,兼载茶之种类、制艺、品鉴及烹饮诸法,内容详赡,可谓集茶事之大成。

王嗣奭精研茶学,博览群书,融汇古今,自成一家之言。其书首叙茶之源流,稽考茶史,引经据典,明其来龙去脉。次论茶之品类,细述各地名茶,详言其产地、形态、风味,尤重南北茶品之异同,颇为精当。复次,详载制茶之法,包括采摘、焙制、贮藏诸节,皆据实述录,务求明晰。又次,论及品茗之道,详析品茶之技,如择水、烹茶、选器、赏茶等,皆一一详述,务求精妙。终之,载录茶诗、茶文,附以茶事典故,兼收并蓄,以广见闻。

是书之编,非徒为茶事之记录,更有深意存焉。王嗣奭务求以茶为媒,阐发自然之理,弘扬文人雅士之风雅情趣。其所论茶道,既重技艺,尤重心境,如茶之清香、茶之淡雅、茶之妙悟,皆为此中三昧。其言茶之品鉴,不仅以味论茶,复以色、香、形、韵为辨,务求精妙细致,乃至心领神会之境。

是书文体简洁明快,语言典雅清新,古今茶事典故,信手拈来,典故纷陈,颇具文士之风。其论茶之道,既重实证,亦不乏玄理,虚实相生,玄妙莫测。其于茶道之推崇,亦隐见文士之精神追求,即借此以修身养性,体察自然,悟道入禅。

万历年间,茶道大兴,文人雅士每以品茗为乐,《茗笈品藻》之出,正应其时。其书不仅为茶道之指南,亦为文人雅士之精神写照。其内容之精详,论述之透彻,堪称茶书之翘楚,足为后世茶学之矩范。

总之,《茗笈品藻》一书,既传茶事之技艺,亦传文士之精神,可谓茶道之宝典,文士之良友,其价值不可小觑。

|

本网所整理收集的公共领域版权的古籍电子版,均来自网络,仅用于交流、学习,非商业用途。如个别有侵权嫌疑,请告知删除。