古籍资料目录

共5125种,2,768.08GB

子部

→

医家类

| 版本 | 古籍名称,卷数,著者,版本 |

|---|---|

|

《苏沈良方》者,北宋苏轼、沈括共撰之医方集也,凡八卷。其书采撷唐宋医方,兼收并蓄,荟萃众妙,实为医林之瑰宝。苏轼,字子瞻,号东坡居士,文坛巨擘,兼通医术;沈括,字存中,号梦溪丈人,博学多才,尤精科学。二人合纂此集,既寓医理之深奥,又见文辞之典雅。书中方剂或取自经方,或辑自民间,或参以己验,或考诸典籍,可谓兼容古今,融会贯通。其论病则条分缕析,方药则详备精要,于理则明辨慎思,于用则简便易行,诚为医家之良鉴也。

武英殿聚珍版书本者,乃清乾隆间武英殿所刊刻之珍本也。其版以木活字排版,字体工整,印刷精良,乃清宫刻书之精品。福建、广东二地先后重刻此书,流传甚广,使此书得传于后世,惠泽无穷。福建重刻本刊于道光年间,版式疏朗,字迹清晰,校勘精审;广东重刻本刊于同治年间,版式规整,印刷精美,流传尤多。二者皆可称善本,为后世学者所重。

《苏沈良方》一书,集东坡、梦溪二贤之智慧,融医理、文采于一炉。其方虽简,其理甚深;其文虽古,其意甚明。后世医家潜心研读此书,或得其方以济世,或悟其理以修身,或以其文为范,或以其实为用。是书之价值,岂止医方之采撷,更在于医道之传承,文化之弘扬也。昔人云:“良方济世,嘉惠无穷。”诚非虚言也。今观其书,犹见二贤之遗风,医道之渊源,诚为医林之盛典,后世之圭臬。

|

|

|

《钱氏小儿药证直诀》三卷,宋时名医钱乙撰,阎孝忠辑录。此书乃古代儿科医学之瑰宝,记载钱乙治疗小儿疾病之独到见解与丰富经验,对后世医家影响深远。全书分三卷,首卷论小儿药证,详列常见病症及其治疗方剂;二卷阐述小儿脉法,探析脉象与疾病之关系;末卷则录有诊断治疗之具体病例,以便后世医者参考。

钱乙,字仲阳,号东垣,北宋著名医学家,尤以儿科见长。其医术精湛,尤善辨证施治,所创方剂疗效显著,被誉为“儿科圣手”。阎孝忠,字子敬,北宋医家,熟谙医理,勤于著述,负责辑录编撰此书,使之传承后世。

此书版本众多,武英殿聚珍版尤为珍贵。武英殿位于北京紫禁城,为清代官修书籍之所。聚珍版以木活字印刷,技术精湛,字体工整,版面清晰,体现了清代官方印刷工艺之高超。福建、广东两地亦有重刻本,足见此书流传之广,影响之大。

《钱氏小儿药证直诀》不仅内容丰富,且理论实践并重,为宋代儿科医学之集大成者。其论说精辟,方剂实用,时至今日仍为中医儿科诊疗之重要参考。书中所载钱乙之医案,尤能体现其辨证施治之精髓,为后世医家提供了宝贵经验。

此书在宋代及后世备受推崇,历代医家多奉为圭臬。其学术价值与实用价值并重,对中医儿科之发展贡献卓著。无论医者或学者,皆可从中汲取智慧,探究中医之奥妙,传承医道之精华。

|

|

|

〈十四经穴歌〉

一卷

.清抄本

《十四经穴歌》一卷,清抄本也,乃针灸之学之珍籍,经络穴位之精髓,实乃医家之宝典。此书之成,盖因古人探经络之奥,究穴位之微,汇诸家之长,编为歌诀,以便诵习,俾医者速记于心,临证有所依循。书中所述十四经者,即手足三阴三阳与任督二脉也,乃人体气血运行之主道,针灸施治之基石。

是书虽为一卷,然其内容广博,序次分明。首举经脉之名,次列诸穴之位,逐一详解,并附以歌诀。每穴之下,备载其所在之处、主治之病、针刺之法,乃至浅深、留针、艾灸等术,无不详备。其文辞精炼,意蕴深邃,虽为歌诀,实乃医理之精要,学者若能熟读而深究之,必能明经络之妙,通穴位之用,临证施针,如庖丁解牛,游刃有余。

此书尤为难得者,乃其抄写之工整,字形端秀,墨迹如新,虽经岁月,仍不失其清雅。其内容之古奥,与抄本之精美,相辅相成,堪称双璧。不独为医者所珍,亦为藏书家所宝。流传至今,实属不易,足见其价值之重。

若夫习医者,欲精通针灸之术,此书不可不读;若夫藏家者,欲得古籍之珍本,此书不可不备。虽为抄本,然其内容之源远流长,足与刻本相颉颃,实为医籍中之瑰宝也。后世学人,若能以此书为圭臬,潜心研习,必能登堂入室,臻于至善。是为简介。

|

|

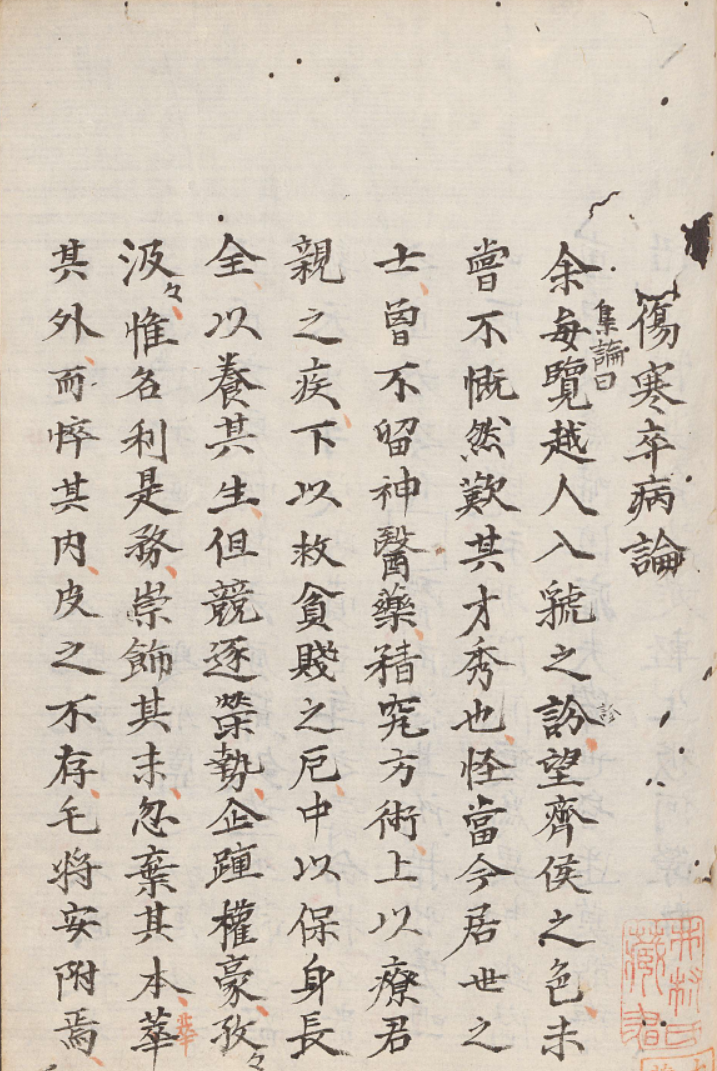

《伤寒论》不分卷,为日本和气朝臣嗣成再抄,丹波雅忠亦曾抄录。是书成于一千八百五十四年,乃再钞之本。其源自汉张仲景之《伤寒论》,为医家经典,详论伤寒之病因、病机、治法、方药,可谓医道之圭臬。此本虽为日本抄本,然其内容与汉本同,字句皆忠于原典,殊为难得。

是书不分卷,盖因抄者意图简便,汇为一帙,以便研习。和气朝臣嗣成,日本医家,博通医理,尤精伤寒之学。其再抄此书,意在传承仲景之学,使后世医者得其旨要。丹波雅忠,亦日本名医,曾抄录此书,足见其重此书之价值。

书中所述伤寒之病,寒邪外袭,正邪相争,病势急骤,变化多端。仲景以六经辨治,提出“三阳三阴”之论,详析病位、病性、病势,确立理法方药,为后世医家所宗。是书再钞本,字迹工整,行文流畅,虽历经岁月,然仍保存完好,实为研究《伤寒论》之珍贵资料。

此外,是书再钞本不仅为医家所重,亦为文献学者所珍。其抄录年代明确,为研究日本医学史及中日医学交流史提供了重要线索。盖日本自遣唐使以来,汲取中华医术,融会贯通,形成独特之医学体系。是书再钞本,正是此历史过程之见证。

总之,《伤寒论》不分卷,和气朝臣嗣成再抄,丹波雅忠亦曾抄录,成于一千八百五十四年,为研究《伤寒论》及日本医学史之重要文献,其价值不可小觑。

|

|

《注解伤寒论》十卷,乃东汉张仲景所著,晋王叔和撰次,金成无己注,日本天保六年(1835)跻寿馆覆元刊本。此书乃伤寒之典,医者圭臬,历代奉为医门至宝。

仲景者,名机,东汉南阳人也。其著《伤寒杂病论》,后世分为《伤寒论》与《金匮要略》二书。《伤寒论》乃论外感寒邪之病,详述六经传变,辩证施治,为中医辨证论治之开山之作。叔和者,晋人也,为仲景之弟子,将《伤寒论》编次整理,使条理分明,便于后世诵习。成无己者,金人也,为名医,对《伤寒论》逐条注解,阐发其微言大义,使后学得以通晓其奥。

天保六年,日本跻寿馆以此书为据,覆刻元代刊本,使之流传东瀛,广布于世。此书虽为伤寒之专论,然其理法方药,皆可通于内伤杂病,故为医家必读之书。

书中首论太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴六经病,次论合病、并病、坏病、阴阳易等,皆有详实之记载。其辨证之法,以脉证合参,察色验舌,问诊望诊,皆详辨其虚实寒热,轻重缓急。施治之方,如桂枝汤、麻黄汤、承气汤、白虎汤等,皆简明扼要,效如桴鼓。

成氏之注,既精且详,尤重仲景之意,常于字里行间深入浅出,使读者易于领会。其注解不仅阐发医理,更兼及阴阳五行、四时运气之学,使《伤寒论》之理论体系更加完备。

跻寿馆覆元刊本,版式工整,字迹清晰,保存完好,为后世研究《伤寒论》之重要版本。此书不仅在中国历代医家中影响深远,亦广传于日本、朝鲜等地,成为汉方医学之基石。今之学者,若能潜心研习此书,必能得伤寒之真谛,达医道之至境。

|

|

|

《脉经》十卷,晋人王叔和所撰,乃医家脉学之经典也。其书论脉象之奥旨,辨阴阳之微义,实为后世诊脉之圭臬。叔和生于晋世,精研医道,博采群书,观其著述,可谓深得岐黄之秘,贯通古今之术。

是书凡十卷,卷一至卷三,论述脉之常变,详述寸口、关尺三部,脉象之浮沉迟数,以及诸脉之相应,辨病之浅深;卷四至卷七,阐发脉法之实用,论及四季脉象之异同,五脏六腑之平脉病脉,列述数十种脉象之特征,并详析其与病症之关联;卷八至卷十,则集众家之说,论及脉与气血、脉与病机之关系,且附以案例,以明脉象之验于临床。其文精炼,其理深邃,自成体系,非浅学可窥其堂奥。

明时翻刻宋嘉定时期何大任本,何氏乃宋之名医,精于脉学,其所校勘之本,忠实原文,且多注释,便于后学研读。明刻何本,字迹清晰,版式工整,既存古本之原貌,又兼注疏之详明,实为善本。然其刻本亦有所损益,或校正原文之误,或增补后世之说,虽有增益,然不失叔和之本旨。

《脉经》之流传,自晋迄今,历经千载,学者辈出,注释不绝。然其书之精要,尤在脉学之实用,凡医者欲精于脉诊,必读此书。叔和之论,简明扼要,切于临床,学者若能深究其义,必能在诊脉之道上登堂入室,臻于至善。此古籍之存,不唯为医家之宝鉴,亦为中华医学之瑰宝,其价值非言辞所能尽述。

|

|

《脉经》十卷,乃晋代名医王叔和所撰,诚为医家之宝典,脉学之圭臬。此书集前贤之大成,明脉理之精微,阐发脉象之要旨,为后世医者所宗。王叔和,字叔和,精通医术,尤擅脉理,其书依《难经》为本,参以《素问》、《灵枢》诸籍,融会贯通,自成一家。

《脉经》一书,首卷论脉之基本,次卷详述脉之部位,三卷言脉之至数,四卷述脉之形象,五卷辨脉之变化,六卷论脉之生死,七卷阐脉之治法,八卷述脉之病证,九卷言脉之杂病,末卷则举脉之要诀。其言简意赅,条分缕析,乃脉学之经典,后世医者莫不奉为圭臬。

明万历二十九年,新安吴勉学翻刻宋本,使之广为流传。吴勉学,字子勉,精于医道,尤重古籍之整理与传播。其翻刻之本,校勘精审,字迹工整,版式清晰,更增《脉经》之光彩。此书之刻,实乃医林之一大盛事,使王叔和之学得以永传不朽。

《脉经》之价值,不仅在于其脉学之精深,更在于其对后世医者之启迪。其言脉理,如明镜照物,纤毫毕现;其论治法,如指路明灯,导人无误。此书之流传,实乃中华医学之瑰宝,对后世医者之影响深远,不可估量。

总之,《脉经》十卷,为王叔和之杰作,吴勉学翻刻之本,更是古籍中之珍品。其脉学之精深,文辞之典雅,校勘之精审,皆为后世医者所景仰。此书之流传,实乃中华医学之幸,对后世医者之启迪,永垂不朽。

|

|

|

《脉经》十卷,晋王叔和所撰,后明人翻刻宋嘉定时期何大任之本。此书乃医家之经典,脉学之精髓也。王叔和,字仲宣,晋代名医,精通医理,尤擅脉诊,其学深得《黄帝内经》之旨,更以实践为基,故能集前人经验,著成此经,以传后世。

《脉经》者,论脉之书也。脉者,气血之先机,病证之征兆,故诊脉为医道之要术。书中详述脉象之理,分脉为浮、沉、迟、数、滑、涩等二十八种,各具其形,各主其病。王叔和以简驭繁,以类相从,使学者易于领会,便于应用。其论脉之精微,辨病之详实,实为医者之圭臬也。

何大任,宋嘉定年间人,亦为医家之翘楚,其翻刻《脉经》,不仅保存了王叔和之原旨,且校对精审,注疏详明,使此经更臻完善。明清以降,医家多以此本为范,研习脉学,传承不衰。

《脉经》十卷,其内容博大精深,既论脉理,亦及辨证,更兼治法,实为医者临证之宝典。王叔和之论,言简意赅,意蕴深远,后学若能潜心研习,必能得其精髓,以济世活人。何大任之刻,功在传承,使此经得以流传千载,泽被后世。

今观此书,古意盎然,医理昭昭,诚为医家之宝笈,学者之津梁。愿后世医者,能以此经为鉴,深研脉学,精进医术,以续前贤之志,以济苍生之困,则此书之功,岂可限量哉!

|

本网所整理收集的公共领域版权的古籍电子版,均来自网络,仅用于交流、学习,非商业用途。如个别有侵权嫌疑,请告知删除。