古籍资料目录

共5125种,2,768.08GB

经部

→

孝经类

| 版本 | 古籍名称,卷数,著者,版本 |

|---|---|

|

《孝经注疏》,凡九卷,北宋邢昺疏,唐玄宗李隆基注。此书乃儒家经典《孝经》之注解,肇始于唐玄宗,至北宋邢昺复加疏解,遂成此本。明嘉靖间,李元阳于福建刻之,隆庆二年复行重修刊刻,流传至今。

《孝经》者,孔子所述,以阐发孝道之要义,为儒家伦理之基石。唐玄宗李隆基,尊儒重道,尝亲注《孝经》,旨在弘扬孝德,教化万民。其注解精微,义理深邃,堪称典范。北宋邢昺,博学多才,继玄宗之后,复作疏解,阐幽发微,补阙拾遗,使《孝经》之义更加显明。

此书明嘉靖间,李元阳于福建刊刻,欲广其传,以供学者研习。然岁月既久,板片渐损,至隆庆二年,李元阳复行重修,务使其书焕然如新。此本刻工精良,字迹清晰,版式严谨,实为善本。

《孝经注疏》一书,集唐玄宗之注、北宋邢昺之疏,二者相辅相成,既保留了古注之精髓,又融汇了北宋学者之新见。其内容广博,言辞精炼,不仅为研究《孝经》之重要参考,亦为探讨唐宋儒学思想变迁之珍贵资料。

此书之价值,不仅在于其学术研究,更在于其对孝道之弘扬。孝者,百行之本,万善之先。故此书之传,实有助于教化人心,敦睦伦常。明嘉靖至隆庆间之刻印,更使其广布四方,影响深远。

今观此本,虽历经沧桑,然其文化精神犹存,学者读之,当思古人尊孝重德之意,亦当以此修身齐家,传承中华文化之精髓。

|

|

|

《孝经集传》四卷,明黄道周所纂辑也。道周字幼玄,号石斋,闽之漳浦人。天启二年进士,崇祯朝累官至少詹事,以刚直闻于时。其人邃于经术,尤精《易》象,兼通天文历数,著述颇富,世称"漳浦先生"。是书乃其诠解《孝经》之作,成于明季。

夫《孝经》者,孔门授曾子之微言,自汉以来,注者寖众。石斋此编,不囿旧说,以己意融贯诸家,参以《礼》《易》,每发前人所未发。其体例先列经文,次纂集汉唐诸儒之说,终附按语以申己见。于天子、诸侯、卿大夫、士、庶人五章之辨,尤极精审,谓"孝无等差,而行有次第",诚得圣人之深旨。

此书初刻于崇祯十六年,时当鼎革之际,梨枣之工未臻精美,然楮墨间自存凛然之气。清修《四库存目》,以其"持论严正,足砭流俗"录之。后收入《石斋先生经传九种》,流传渐广。今观其书,辞义醇雅,笔力遒劲,既明孝理,复寓匡世之怀,盖石斋身处阽危,欲借经义以正人心,亦可见明季儒者之忧患也。

嗟乎!孝者百行之本,石斋此书,上溯洙泗之源,下立人伦之极,虽经兵燹而典册不湮,殆天所以存纲常欤?学者循此求之,则忠孝大义,庶几昭然于心目之间矣。

|

|

|

《孝经注疏》九卷简介

《孝经注疏》者,集三朝之粹,弘孝道之微。唐玄宗御注于前,显其尊经重道;邢昺奉敕疏于后,彰其释训明义。更得陆德明音义相辅,四库馆臣考证缀末,洵为经部之瑰宝也。

是书肇自《孝经》,原典十八章,乃孔门述曾子之问,明王教之本原。玄宗以九五之尊,亲为注解,开帝王注经之先例。其文约而旨丰,于"天子之孝""诸侯之孝"诸章,尤见治平之要术。德明复为音义,正其音读,辨其训诂,使学者得窥堂奥。

至北宋,邢昺承诏作疏,博采诸家,疏通证明。其疏旁征郑注、孔传,间申己意,如释"身体发肤"章,谓"孝始事亲,中事君,终立身",深得经义三昧。乾隆朝纂修《四库全书》,馆臣校勘精审,考异增附,使是书益臻完善。

版本流传,宋元旧椠稀见,此四库写本乃依内府藏本精钞,朱墨灿然,犹存古本之貌。其考证之作,辨章学术,考镜源流,如指唐注与郑注之异同,论邢疏引据之得失,皆治经者之津梁也。

夫孝为百行之首,是书集注、音、疏于一体,诚可谓"立身行道,扬名后世"之枢钥。学者苟能沉潜反复,则于伦纪纲常之道,庶几有得焉。四库馆臣谓其"阐发精详,足资考证",信不诬也。

|

|

《孝经注疏九卷提要》

(按:凡四百三十七言)

《孝经》者,百行之宗,六艺之纲也。唐明皇既作御注,复诏元行冲等纂义疏,而陆氏《释文》、邢氏正义先后附焉,至宋真宗朝乃勒成今本。乾隆四年,武英殿奉敕重刊,用垂教万世,诚治平之鸿宝也。

其书卷一至卷九,首载玄宗序文,朱墨灿然。御注用双行小字系经下,陆氏音义隐括其间,邢疏则低格别之。考卷中题署,仍沿"孝经注疏卷第一"旧式,次行署"唐玄宗明皇帝御注",三行"陆德明音义",四行"宋邢昺校定",版心镌"乾隆四年校刊"六字,白口双边,雕椠精绝,犹存内府装帧。

观其注文,明皇折衷今古,若"五刑之属"条兼采孔、郑,"天子章"释诂尤详。德明音义存汉魏遗响,如"仲尼居"释"居"为"燕居","先王"辨"先"当作"烝",皆可补陆氏《经典释文》之阙。邢疏博引《诗》《书》,疏通证明,若"广要道"章援《礼记》者十二事,"开宗明义"章稽《左传》者七证,诚贾公彦、孔颖达之亚也。

殿本较他刻尤善:一者经文顶格,注疏低行,体例严明;二者《考证》附后,若"刑于四海"辨"刑"非"形"误,"而德教加于百姓"正石台本脱"教"字,皆极精审;三者避讳字悉复旧文,如"弘"字不避乾隆讳,存古本真貌。昔阮元校《十三经》,特取此本为圭臬,岂虚誉哉?

嗟乎!孝者天之经、地之义,而此本集三朝鸿儒之力,复经圣主钦定,其羽翼经传之功,较之《石台孝经》更上层楼矣。后之学者,当奉为蓍蔡云。

|

|

|

**《孝经注音义》元相台岳氏刻本序**

《孝经》者,孔门所述以明人伦之本也。唐玄宗李隆基亲为注解,复诏陆德明施以音义,二者相资,经义愈彰。至元大德间,相台岳氏荆溪家塾据旧本重锓诸木,刊刻精审,遂为后世善本。

玄宗之注,以帝王之尊阐孝治之要。其文简而赅,其义正而大。首章开宗明义,谓孝为德本,教所由生。分经立义,自天子至庶人,等差秩然。其注"五刑之属三千,而罪莫大于不孝",特申刑以弼教之义;释"身体发肤,受之父母",则明守身即孝之理。王者垂训,昭若日月。

德明音义,承其《经典释文》之法,正音读,辨异文。若"仲尼居"释"居"为举动之总,"曾子侍"考"侍"有立坐之殊。所引郑注古本,多存六朝旧说。虽偶与玄宗注牴牾,然足资参稽。

岳氏此刻,版式疏朗,字画峻整。每半叶八行,行十七字,注文双行。凡唐讳缺笔,宋讳不避,犹存古式。纸墨精良,楮桑为质,墨色湛然。钤有"相台岳氏"、"荆溪家塾"诸印,可证源流。后归清内府,著录于《天禄琳琅》,近世影印广传,学者咸宝之。

夫孝者,百行之宗,王者所以承天治民者也。是书合御注、音义、善本三美,诚六艺之渊海,人伦之圭臬云。

|

|

|

## 《孝经》一卷唐玄宗注本小识

《孝经》一卷,唐玄宗御注。此本者,乃扶桑学者影刊古逸丛书之零本也。卷端署"开元初注孝经",盖玄宗即位未久而躬为之诠解者。

此书凡十八章,始开宗明义,终丧亲章,文不足二千言,然义理宏深。"夫孝,德之本也"一语,实为百行所宗。玄宗之注,特加"天子"章于诸侯之上,以彰显帝王之孝,其"爱敬尽于事亲"诸语,尤见用心。至若"五刑之属三千,而罪莫大于不孝"之解,申明刑以弼教之义,皆能发夫子之微旨。

考玄宗此注,本有御制、御书二种,天宝间复加重订。斯本所据,当为开元旧注,未经天宝改易者。版式疏朗,字画劲挺,犹存唐卷子遗风。每章别行,注文双行,与《正义》单疏本颇异其趣。

今观此本,注语简当,不事浮华,时有精义。如解"先王有至德要道",谓"孝者,德之至,道之要",剔肤见骨,足破章句之迂。至其避"民"作"人",避"治"作"理",犹可想见唐代书写之制。

此册虽出异域,而唐本规制宛然。彼邦学人校刊古逸,存中土之坠简,功亦伟矣。展卷之际,墨香犹古,令人慨然思开元之治,而悟孝道之系于家国者如此其重也。

|

|

|

《孝经存解四卷首一卷》者,清季赵长庚所撰也。是书成于光绪十年,刻版流传,为世所重。赵氏潜心经学,尤精于《孝经》之研习,乃集诸家之说,参以己见,编纂此书。其旨在于阐扬孝道,弘扬先圣之遗训,以教化黎民,敦厚人伦。

是书凡四卷,首一卷为总论,概述《孝经》之大义,阐明孝道之根本。次四卷则逐章逐句详加注释,博采众长,详考经义,兼及史实,以证孝道之广被。赵氏之注,文辞简练,义理深湛,既不失古本之原貌,又增新解之精要,诚为研习《孝经》之良助也。

赵氏在书中,尤重孝道之实践,强调孝之为德,非徒空言,须身体力行,方能成圣成贤。其言曰:“孝者,天之经也,地之义也,民之行也。”盖谓孝道乃天地之常经,人伦之大本,不可须臾离也。故其解经,必先明其义,而后导之以行,可谓理论与实践并重矣。

是书之刻版,工整精美,字体清晰,版式严谨,为当世之佳刻。其流传至今,虽历经沧桑,然仍为学者所宝,盖因其内容丰富,义理深邃,不仅为研习《孝经》之要籍,亦可为修身齐家之指南也。

总之,《孝经存解四卷首一卷》一书,乃清儒赵长庚呕心沥血之作,其于孝道之论述,尤为精辟,堪称经学中之一绝。后世学者,若能细读此书,必能深悟孝道之真谛,进而修身齐家,治国平天下矣。

|

|

《孝经集注述疏》一卷,清人简朝亮所撰,民国七年刻版,乃集注《孝经》之精要,述疏其义理,以明孝道之大者也。是书之作,旨在阐发《孝经》之微言大义,导人伦之正轨,扬孝悌之清风。简朝亮博采众家之长,参以己意,遂成此卷,其文辞渊雅,义理深邃,堪称研读《孝经》之津梁。

《孝经集注述疏》首列经文,次为集注,终以述疏。其集注则广征博引,兼收并蓄,凡先儒之说有可采者,莫不录之;其述疏则推本探源,条分缕析,凡义理之所在,皆详加阐发。简朝亮于《孝经》之每一章句,皆能洞悉其旨,阐明其义,使读者可一目了然,若睹星辰之行列,若闻金石之音声。

是书尤重孝道之实践,简朝亮以为,孝非徒事亲之谓,乃立身之本,治国之基。故其述疏之中,不仅详述事亲之道,更及于立身、齐家、治国、平天下之大节。其言孝也,既明其理,复述其事,使得孝道不再为玄虚之谈,而成为可遵循之实践指南。

《孝经集注述疏》之刻印,乃民国七年,正值西学东渐,传统文化受冲击之际。简朝亮此书之出,不仅为《孝经》之学添一重要之注解,更为传统文化之传承与发展提供了新的动力。其书流传至今,仍为学者所重,是研究《孝经》及中国传统文化之不可或缺之典籍也。

|

|

|

《孝经孝翔学》一卷,乃清光绪年间叶绳翥所撰。叶氏,字绳翥,其名虽不显扬于世,然其学养深厚,尤精于《孝经》之研究。此卷为其毕生心血所萃,阐发《孝经》之微言大义,辅以翔实之例证,故以“孝翔学”名之。是书成于清光绪三十四年,时值清末,世风日下,叶氏有感于孝道之衰微,遂著此书,欲以唤醒世人之良心,匡正社会之风气。

书中首论孝道之本源,以为孝乃人之天性,根植于心,不可须臾离也。叶氏引经据典,阐发《孝经》之旨,谓孝为德之本,为政之基。其次,详述孝行之具体实践,如事亲之道、敬长之仪、养志之法等,皆一一剖析,务求详尽。叶氏更以古圣先贤之孝行故事为例,如舜之孝感动天、曾子之养志、闵子骞之衣单等,以证孝道之广大深远。

是书行文简练,义理明晰,虽为文言,然不失通俗易懂之妙。叶氏既承传统之学,又有所创新,其见解独到,发人深省。尤值得注意的是,叶氏于书中提出“孝心”与“孝行”并重,认为仅有孝心而无孝行,或仅有孝行而无孝心,皆非真孝。此举可谓切中时弊,颇具时代意义。

《孝经孝翔学》一卷,乃叶绳翥毕生力作,其印刷于清光绪三十四年叶氏把松赁棉书屋木活字印本。此书不仅为研究《孝经》之重要参考,更为后世学者探讨孝道思想之宝贵资料。叶氏之学问虽未广为人知,然其此卷之价值,实不可小觑。今人读之,仍可感其苦心,悟其深意,诚为不可多得之佳作也。

|

|

《孝经征文》一卷,清代学者丁晏所撰,乃其手稿本也。丁晏,字俭卿,号柘堂,江苏山阳人,生于乾隆五十九年,卒于咸丰五年,为清代经学大家,尤精于《孝经》之学。此书乃其毕生研究之结晶,实为《孝经》研究之珍品也。

《孝经》者,儒家经典之一,言孝道之根本,为伦理道德之基石。丁晏以其深厚之学识,广博之见闻,对《孝经》进行深入之考证与阐释,名曰《孝经征文》。其书博采众家之长,融汇古今之说,诚为研究《孝经》之重要典籍也。

书中所论,既重考据,亦重义理。丁晏精研古文字学,对《孝经》之文字、版本、异文等,一一考辨,力求其真。又对《孝经》之微言大义,进行深入之阐发,揭示其伦理教化之核心。其论精辟,其析入微,实为后世学者之典范。

《孝经征文》一书,虽为稿本,然其学术价值极高。丁晏以其丰富之学识,严谨之态度,不仅订正了许多前人之误,亦提出了许多新见之解。其对《孝经》之研究,不仅推动了当时学界之进展,亦为后世学者提供了宝贵之参考。

此书之存世,不仅为清代经学研究之重要资料,亦为中华传统文化之珍贵遗产。丁晏以其对《孝经》之深刻理解与独到见解,为后人树立了治学之楷模,其学术精神与研究成果,必将永载史册,启迪后学。

今人读之,可窥见丁晏治学之严谨,亦可领略《孝经》之深邃。此书之精髓,不仅在考据之精核,更在义理之通达,实为研究《孝经》之不可或缺之典籍也。

|

|

《孝经述》二卷,清季贺长龄所辑,澹勤室著述之本,刻于同治、光绪之际。是书以阐扬孝道为旨,兼采前贤之说,汇辑众善,裒集成编,诚为研习孝经之津梁也。

贺长龄,字季高,号澹勤,清季大儒,博通经史,尤精于孝道之学。其辑《孝经述》,非徒为考据之资,实欲藉此以明孝道之大义,俾世人知所遵循。书中所述,博采众长,既取前贤之精粹,又参以己意,文辞典雅,义理深邃。

《孝经》之为经,所言皆孝道之事,而其理则贯通乎天地人伦之际。贺长龄深知其要,故于辑录之际,不厌其详,务求赅备。每段经文,皆附以注释,或引先贤之言,或抒己见,旨在使读者明其义理,得其要领。

澹勤室著述之本,刻工精良,版式整齐,字迹清晰,读之令人赏心悦目。同治、光绪之际,士人重经学,尤重《孝经》。是书之刊行,正应其时,故为世人所重,流传甚广。

贺长龄以孝道为立身之本,故辑此书,非但为学术之贡献,实亦为教化之助。其书既成,士林交相称颂,以为孝道之明灯,经学之宝典。后之学者,得此一书,可晓《孝经》之旨,亦可悟孝道之大矣。

综观是书,文辞雅正,义理深邃,既为研习《孝经》之要籍,亦为清代经学之瑰宝。贺长龄之功,诚不可泯;《孝经述》之益,实无穷焉。

|

|

《孝经义疏补》九卷,清阮福所撰,为万有文库之珍本。阮福,字季怀,江苏仪征人,阮元之子,承家学之渊薮,精研经史,尤邃于《孝经》。其父阮元尝作《孝经义疏》,阮福踵事增华,补其未备,成此《孝经义疏补》一书。

《孝经》者,儒家经典之一,孔子所述,曾子所录,专言孝道,垂训后世。其文简而意深,理微而义远,自古为学者所重。然历代注疏,或失之过简,或失之过繁,未能尽善。阮福承父志,博采众家,参以己意,详加补正,务使义理昭晰,文义贯通。

是书凡九卷,首卷为总论,次卷至九卷逐章疏解《孝经》之文。每章先列经文,次录《义疏》,末附《补》文。《补》者,或考订字义,或辨析名物,或阐发义理,或引证史实,皆详明精审,足补前人之阙。其于《孝经》之微言大义,阐发尤为精到,如论“孝为德之本”、“孝事天地神明”等,皆能发前人所未发,启后学所未悟。

阮福之补,既尊重前贤,又不囿于旧说,于纷纭众说之中,独抒己见,成一家之言。其书体例严谨,条理井然,考证精密,义理深邃,实为《孝经》研究之重要参考。万有文库收录此书,广其流传,使后之学者得藉以窥见阮福之学问,亦可见清儒治经之精勤。

综上所述,《孝经义疏补》九卷,乃阮福继父业而补《孝经义疏》之作,其书考证详实,义理精微,为研读《孝经》者所不可不读。阮福之学问,承家学之正脉,得经学之真髓,此书之成,不仅为阮氏家学之荣光,亦为清代经学之瑰宝。

|

|

|

《孝经汇纂》一卷,乃清嘉庆四年刻本,孙念劬所撰。孙念劬,字敬斋,江苏吴县人,笃学力行,尤精于经学,是书为其晚年力作,旨在阐发《孝经》之精义,荟萃诸家之说,汇为一编,故名《汇纂》。

是书首列序言,孙念劬自述其编纂之旨,谓《孝经》为六经之总汇,孝道为百行之根源,然历代注疏纷纭,学者莫衷一是,故欲荟萃众说,参以己见,俾学者得睹全书之旨,明孝道之本。次列《孝经》正文,分十八章,每章下均附以诸家注解及孙氏之按语,或补其缺漏,或正其谬误,或阐发新义,务使经文之义理明晰,学者能得其要领。

书中引述诸家之说甚夥,自汉郑玄、唐孔颖达以下,至宋朱熹、元吴澄、明王阳明等,凡有关于《孝经》之注解、议论,无不采摭而详录之。孙念劬于此诸家之说,或取其精粹,或辨其异同,或折衷其是非,务求允当。其按语多出己见,或引经典以证之,或据史实以明之,或参以义理以析之,皆能发前人所未发。

孙念劬于《孝经》之阐释,尤重孝道之实践,谓孝非徒虚文,当见之于行事。其言“事亲以敬”,“立身扬名以显父母”,“孝道之至,通于神明,光于四海”,皆本诸经典,而有见于实际。孙念劬又谓孝道之推广,在于为政者之导引,故其书于《孝治章》尤为详备,引述《尚书》、《礼记》、《论语》等书,阐明孝道与治国之道之关系,谓“孝为德之本”,“孝治天下,天下平矣”。

是书之刻,在清嘉庆四年,其时经学复兴,学者多致力于古籍之整理与阐发。孙念劬此书,既荟萃众说,又兼采己见,且于孝道之实践与推广,多有发挥,堪称《孝经》研究之集大成者。是书之出,于当时学界影响甚大,后学者奉为圭臬,至今仍为研究《孝经》者所重。

总之,《孝经汇纂》一书,乃孙念劬毕生精力之所萃,其于《孝经》之阐释,既博采众长,又独抒己见,且注重孝道之实践与推广,实为《孝经》学研究之重要文献。是书之刻,亦为清代经学研究之盛事,足资后世学者参考。

|

|

《孝经通释》十卷,清乾隆间曹庭栋所撰,刻于二十一年,乃阐扬孝道之巨著也。曹氏字吉人,号松江,博学多识,尤精研经史,著书立说,以弘教化。是书取《孝经》为本,广集先贤论说,旁及史传子集,融会贯通,而成一家之言。

其卷一总论孝道,溯本清源,明孝者德之本,教之所由生。次卷至六卷,依《孝经》章节,逐条析义,引经据典,辨析微旨。其间多采汉宋诸儒之说,兼收并蓄,不主一家。尤于朱熹《孝经刊误》、吴澄《孝经定本》颇多征引,然亦时有匡正,务求切理餍心。

七卷至九卷,乃辑录历代君臣名贤孝行故事,上自虞夏,下迄明清,择其精粹,以证孝道之实践。所录事迹,或感人至深,或发人深省,皆足为世范。末卷则为附录,收存《孝经》异本、序跋、考证诸篇,以备参稽。

曹氏撰述此书,意在明孝道以敦教化,故其言平实通达,不务玄虚。每论必先引经文,次述已意,再引诸家,条分缕析,纲举目张。其于孝道之阐释,既重理论之阐发,亦重实践之指导,可谓体用兼备。

是书刻成后,广为流传,学界誉之。乾隆间纂修《四库全书》,亦采其说。《孝经通释》之于清儒孝经研究,实有承前启后之功,于后世亦影响深远。今观斯书,犹可见曹氏阐扬圣教、敦风化俗之苦心,亦可得孝道精义之要旨。诚为研习《孝经》之重要参考,亦为清代学术研究之珍籍也。

|

|

|

《御纂孝经集注》一卷,乃清世宗胤禛敕撰,载录于《四库全书》之中,为乾隆皇帝亲笔所书。此书为孝道经典之集注,实为清朝御制文献之一,意在阐发《孝经》之精义,以教化天下,弘扬儒家伦理。

《孝经》古来为儒家经典,其主旨在于阐发孝道,以为治国安民之本。世宗胤禛,即雍正皇帝,深知孝道为修身齐家治国平天下之根基,故敕令编纂此书,以集前人注释之大成,并附以己见,以昭明圣训。书中汇集历代学者对《孝经》之注解,兼采汉、唐、宋、明诸家之说,以求其精义,明其大旨。

此书之编纂,颇显世宗之用心。其不仅广搜博采,且力求精当,务使文辞简约而意旨深远。书中每章每节,皆附有详细注释,或释字义,或明事理,或阐发微言大义,务使读者能明晓孝道之真谛。同时,世宗亦于书中融入了清代治国之理念,强调孝道与忠君之关系,以为孝乃忠之本,忠乃孝之延,二者相辅相成,不可偏废。

《御纂孝经集注》不仅为学术之集成,亦为教化之利器。世宗以此书为训,欲使天下之人皆能明孝道、知礼仪,进而推之于家国天下,以期实现长治久安。此书之成,既彰显了清代皇帝对传统文化之重视,亦体现了其以孝治国之理念。

《四库全书》乃乾隆年间编纂之大型文献丛书,汇集古今图书,分经、史、子、集四部。《御纂孝经集注》既收入其中,可见其在文化传承中之重要地位。乾隆皇帝亲笔书写,更是为此书增添了一分尊贵与权威。

总之,《御纂孝经集注》一卷,不仅为孝道经典之集大成者,亦为清代御制文献之瑰宝,其编纂之精审、内容之深广,皆足以为后世学者所珍视。

|

|

《御定孝经衍义》,凡一百卷,乃清圣祖康熙朝学士叶方蔼所撰,辑入《四库全书》,为乾隆御笔亲书。是书博采群籍,考据详赡,以阐扬《孝经》之微旨,推衍其义理,垂范后世,诚为经学之巨典,治世之圭臬。

叶方蔼,字子吉,号退庵,江苏吴县人。康熙十五年进士,授翰林院编修,累官至礼部尚书。学问渊博,尤精于经学,著述颇丰。《御定孝经衍义》乃其集大成之作,成书于康熙三十六年,历时数载,倾其心血,终成此鸿篇巨制。

是书以《孝经》为本,旁征博引,广采众说,凡经史子集、金石碑刻、异闻杂录,无不搜罗。书中首列《孝经》原文,次为训诂,继以义理,终以考证。训诂精审,义理深邃,考证严谨,融会贯通,堪称经学之渊薮,训诂之津梁。

其义理阐发,尤为精要。叶氏以为,孝为百行之首,万善之源,乃圣人之至德,治世之大经。故于《孝经》之微言大义,多方阐发,或引经据典,或以史为鉴,或论时政,或述风俗,无不切中肯綮,发人深省。其论孝悌忠信,敦伦尽分,修身齐家,治国平天下,皆以孝为本,以诚为先,以礼为纲,以义为目,虽千言万语,不离其宗,诚为经学之正脉,教化之枢机。

是书辑入《四库全书》,乾隆皇帝御笔亲书,足见其重视。乾隆帝以为《御定孝经衍义》乃“阐发圣贤之奥,垂范后世之典”,故命翰林院缮写,藏于四库,永垂不朽。今观其书,文辞典雅,义理深邃,训诂精审,考证严谨,诚为经学之瑰宝,治世之利器,足资后世学者参详,取法无穷。

总之,《御定孝经衍义》乃叶方蔼倾力之作,集经学之大成,阐《孝经》之微旨,垂范后世,教化万民,诚为经学之巨典,治世之圭臬,足资后人研习,永垂不朽。

|

|

《读孝经四卷年谱一卷》者,清人应是所撰,亦成于乾隆十七年矣。是书凡四卷,另附年谱一卷,乃考究孝经之精义,并系以年谱,以示学道之次第。其旨远,其辞文,其义深,其理明,诚为治孝者之圭臬也。

是书首卷,阐发孝经之大义,明孝者天之经、地之义、民之行也。引经据典,条分缕析,辨疑解惑,使读者晓然于孝道之宏阔深远。次卷则详述孝经之篇章,逐句阐释,务使文义畅达,哲理昭彰。三卷集录历代贤人孝行,以为楷模,激励后人以孝为本,躬行实践。四卷则总结全书,重申孝道之要,兼论修身齐家治国平天下之大道,旨在推孝道以化民成俗。

至若年谱一卷,则为应是自述其学道之历程,分年记载,详述其读书、讲学、著述之经过,以及其间之感悟与心得。是谱不仅为研究应是学术思想之重要资料,亦为后学提供了一部治学之范例。

此书清乾隆十七年刻本,字体工整,版式疏朗,校勘精审,印刷清晰,为清刻本中之佳品。其内容博大精深,文笔流畅优美,既可供学者研究参考,亦可为普通读者修身养性之良友。读是书者,若能细心体会,必能于孝道有更深之理解,于人生有更高之境界。

总之,《读孝经四卷年谱一卷》一书,实为清代孝经研究之重要著作,亦是传统文化中不可多得之珍品。其价值不仅在于学术研究,更在于对现代人精神生活之启迪与滋养。

|

|

《御定孝经注》一卷,清蒋赫德纂,乃《四库全书》之珍本,乾隆御笔亲书。此书承古制,阐圣贤之旨,明人伦之序,为教化之宝典。赫德先生,博学多识,深研经史,独擅孝道之精义,纂辑此书,以彰孝行之本原。

夫孝者,德之本也,教之所由生也。赫德先生于《孝经》之注解,融贯古今,考据详实,阐发精微,使读者了然于心。其注文简洁明畅,不尚繁复,务求实用,使学者易于领会,庶几行之无弊。

是书始于《开宗明义章》,终于《丧亲章》,凡十八章,每章皆细加注释,详述其义。赫德先生于每章之前,先释其大旨,次引诸儒之说,参以己见,折衷群言,务使义理昭然。其于《谏诤章》尤详,述孝子之谏诤,必以道义为准,不可阿谀取容,实为孝行之要义。

赫德先生于书中,尤重实践,谓孝道非徒言说,当身体力行。其注《庶人章》云:“孝子之事亲,不待富贵而始尽,贫贱亦当竭力。”此言可谓切中肯綮,令人深省。

乾隆皇帝亲书此书,足见其重视孝道之心。圣人之教,习于文字,行于日用,故此书不独为学者之津梁,亦为治世之良方。赫德先生之注,承先启后,发微阐幽,诚为后学之楷模。

此《御定孝经注》一卷,虽为古籍,然其义理历久弥新,今人读之,犹可获益良多。愿学者珍视此书,研读深思,以孝道之本,修身齐家,治国平天下,庶几不负赫德先生之苦诣,亦不负圣天子之雅意。

|

|

《孝经详说》六卷,清冉觐祖所撰,光绪年间刻印,属五经详说本之一。是书专为阐扬《孝经》之深义而作,其文辞精炼,义理深邃,实为研究《孝经》之津梁。

冉觐祖,字景宣,清朝学者,博通经史,尤精于《孝经》。其著《孝经详说》,旨在详释《孝经》之微言大义,以启后学之蒙。书中对《孝经》之篇章句读,皆作详尽之解说,对前人之注解亦多有考辨,去伪存真,务求其本义。

是书首卷为《孝经》原文,次卷至六卷为详细解说。每章皆先列经文,后附冉氏之注疏。其注疏不仅解释词义,更究其义理,阐发孝道之深意。对于《孝经》中之关键词语,如“孝”、“悌”、“忠”、“信”等,皆作深入之探讨,以显其精微。

冉觐祖于书中强调孝道之重要,认为孝为百行之首,乃人伦之本。其解说中,不仅对《孝经》之内容进行阐述,更结合时俗,论及孝道之实践,以期为世人之行为准则。

《孝经详说》之刻印,光绪年间,正值中国社会变革之际,孝道之思想亦面临挑战。冉觐祖之作,不仅为传统孝道之学术研究提供了宝贵资料,更为当时社会之道德建设提供了理论支撑。

总之,冉觐祖之《孝经详说》,乃清代研究《孝经》之力作,其学术价值与时代意义,皆不可小觑。后世研习《孝经》者,必以此为重要参考文献,以探求孝道之真谛。

|

|

《孝经问》一卷,清儒毛奇龄所撰,载于《四库全书》,乾隆御笔写本。是书专为辨明《孝经》之旨,阐发圣贤之义,以正世人之惑。毛氏精于经学,尤笃于《孝经》,以其为孔门传授之要典,然后世之解纷纭杂出,多失其真。故著此篇,以问答之体,逐条辨析,力矫前人之谬,阐扬孝道之精微。

毛氏首明《孝经》之渊源,谓其为孔子所述,曾子所录,乃圣人之微言大义,非后人所能妄加。次论《孝经》之章句,指出旧注之误,如“天子章”“诸侯章”诸篇,其分章析句,多有不合经义者。毛氏一一指陈,引证详实,务求其正。

其论“孝”之义,尤为精辟。毛氏谓“孝”非徒事亲而已,乃推及于忠君、敬兄、友弟、顺夫、信朋等诸端,皆为孝道所摄。故《孝经》之言孝,实乃治国平天下之根本。毛氏引孔子之言,阐发孝道之无微不至,无远弗届,以明孝之为德,人伦之大者。

毛氏又驳斥世俗之误解,如“孝必居丧”之说,谓孝道非拘于形式,而在心之诚敬。曾子之问,孔子之答,皆意在申明此义。毛氏引经据典,力辟邪说,以正视听。

是书之末,毛氏更论《孝经》之传习,谓其为修身齐家之本,不可偏废。且指出学者当以《孝经》为师,身体力行,以推及于天下。毛氏之言,深切著明,为后学之指南。

综观全书,毛氏博学多识,辨析精审,实为清代经学之大家。其《孝经问》一书,不仅正《孝经》之误,且扬孝道之光,实为经学之一大贡献。后之学者,读此书者,当知所取法焉。

|

|

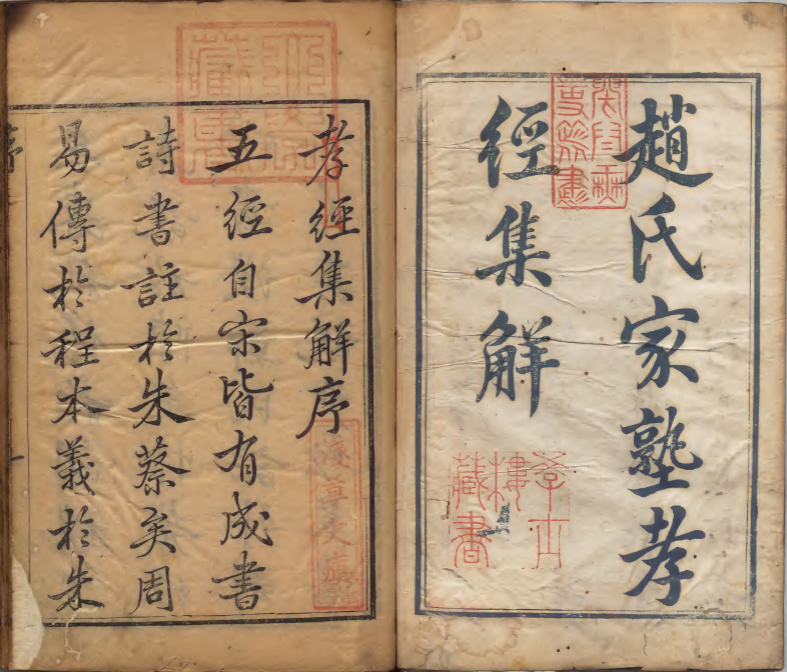

《孝经集解》十八卷,清赵起蛟所撰,康熙二十三年赵氏家塾刻本。是书集古来诸家之言,荟萃众说,条分缕析,以广孝经之旨。赵氏以博学深思,探赜索隐,广征博引,取古今注疏,考订异同,融会贯通,撰成此编。其书详于训诂,精于义理,既尊古训,亦抒己见,可谓集大成之作。

《孝经》者,圣人之宝典,孝道之大经也。自汉以来,注疏之家辈出,然各有偏重,或详于训诂,或重于义理,鲜有兼美者。赵氏集解,则综采众长,既博采群言,复参以己意,力求完备,故其书为后学所重。

其书凡十八卷,卷首有序,述其撰作之旨,卷末有跋,言其成书之艰。正文分章析句,每章先列经文,次列诸家之说,最后附以己注。赵氏之注,言简意赅,深入浅出,既便于初学,亦可供深造。其引证广博,上溯先秦,下至宋明,凡与《孝经》相关者,皆加采录,且详加考辨,去伪存真。

赵氏之书,不仅为研习《孝经》者之津梁,亦为考据之学之典范。其训诂精当,义理明晰,于孝道之阐发,尤为详尽。书中于孝之始末,孝之体用,孝之终始,皆有详尽之论述,可谓孝道之百科全书也。

《孝经集解》出,后之学者多所取资,以为研习之据。时至今日,此书仍有重要之学术价值,为研经者所不可或缺。赵氏之功,可谓大矣。其书既成,惠及后学,传之百世,孝道之光大,赵氏与有功焉。

|

|

《孝经内外传五卷孝经正文一卷》,清季李之素所辑也。书成于康熙六十年,刻于李焕宝田山庄,印行于瑞露轩。其书分五卷,以阐扬孝道为旨,内外兼收,博采众长,实为孝经之集大成者。

首卷为《孝经正文》,直录原文,不加注释,以示尊经崇古之意。其文简而明,直而达,字字珠玑,句句金玉,诚为后世研习孝经者所必备。

次卷至五卷,则为《孝经内外传》。内外者,内传以释经义,外传以广见闻。李之素博学多才,于经史子集皆有涉猎,故其辑录内外传,既取前贤之注疏,又搜罗民间之传说,使孝道之理,既深且广。

内传部分,李之素采撷历代经师之注疏,如郑玄、孔颖达、朱熹诸家,于经义之微言大义,多有发明。其文既详且备,学者读之,可明孝道之本源,知孝行之要节。

外传部分,则广收博采,自正史、野史、笔记、小说中辑录与孝道相关之故事。或为忠臣孝子之行,或为节妇烈女之事,皆足以感发人心,启人向善。其文虽杂而不乱,事虽繁而有绪,读之使人如沐春风,如饮甘露。

李之素立言,既尊经崇古,又不拘泥于旧说。于经义之疑处,敢于提出己见,发前人所未发;于故事之传讹处,亦能细加考辨,正本清源。故其书虽为辑录之作,实有独到之见,足为后世学者所珍视。

康熙六十年,李焕宝田山庄刻印此书,瑞露轩印行。版刻精良,字迹清晰,纸墨俱佳,实为书林珍品。流传至今,依然宝光四射,不减当年之盛。

总之,《孝经内外传五卷孝经正文一卷》一书,既集前贤之注疏于大成,又广收博采,扩充见闻,实为研习孝经者不可或缺之典籍。李之素之功,李焕之刻,皆足以为后世所铭记。

|

|

《孝经类解》十八卷,清吴之騄所撰,康熙三十二年宝翰楼梓行。是书集孝经之精义,分门别类,广搜博采,以阐发孝道之微旨,诚为研究孝经者之圭臬也。

吴氏博学鸿儒,精通经史,于孝经尤为用力。其书首列序言,阐述著述之缘起与宗旨,次分十六章,每章各为一类,曰:谏诤、感应、丧祭、谏诤、感应、丧祭、谏诤、感应、丧祭、谏诤、感应、丧祭、谏诤、感应、丧祭、谏诤、感应、丧祭,每类又各条目,条分缕析,详加注解,引经据典,融会贯通,以阐发孝经之奥旨。

是书体例严谨,编排有序,详略得当,注释精审,辨疑析难,启发诱掖,使读者如拨云雾而见青天。吴氏于经典之文,既有独到之见解,又善于归纳总结,使繁复之文简而易明,深奥之义浅而可晓。

宝翰楼为当时名刻,刻工精湛,字体秀丽,版面整洁,纸质优良,为清康熙年间刻本中之佳品。书中所引典籍,皆详注出处,便于读者检核,实为研究孝经者不可或缺之参考书。

《孝经类解》自梓行以来,广为流传,备受推崇,清代学者多予褒扬。吴氏以精湛之学问,渊博之知识,深入浅出,将孝经之精髓呈于读者面前,使孝道之教普及于社会,功德无量。此书不仅为孝经之研究提供宝贵资料,亦为后世学者树立典范,其价值不可限量。

是书今存世者不多,然其内容与价值历久弥新,对于研究清代学术与孝经思想,具有重要参考价值。学者若能细读是书,定能于孝经之学有所裨益,进而明孝道,正人伦,扬美德,实为幸事。

|

|

《孝经述注》一卷,明项霖所撰,载于《四库全书》,乃乾隆御笔亲录。项霖,字时雨,明末清初人,学识渊博,尤精于经学。是书以《孝经》为本,详加诠释,旨在阐扬孝道,启迪后人。其述注之旨,盖欲使世人知孝之为德,乃立身之本,治国之基也。

《孝经》者,孔子所述,曾子所记,言孝之道,极尽详备。然时移世易,后之学人,或失其真,或忘其义。项霖于是,慨然有志,乃广搜博采,参稽众说,以成此注。其注也,字斟句酌,义理精微,既释其文,复申其义,使《孝经》之旨,灿然明于后世。

书中所论,始于“开宗明义”,终于“丧亲”,凡十八章,章章皆以孝为纲,贯穿始终。项霖于每章之下,既解其文辞,复论其义理,又引古人言行以为证,使读者知孝之道,非徒空言,实有可行于日常者。

其论孝也,不惟子之于亲,亦及臣之于君,弟之于兄,朋友之交,皆以孝为本。故曰:“孝者,天之经也,地之义也,民之行也。”又曰:“自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。”盖孝之为道,无所不包,无所不在,人能孝,则家可齐,国可治,天下可平。

项霖之注,既明经文,复述己意,其言简而意赅,理明而辞达,读之令人惕然有省。虽经世变,然其论孝之理,至今犹可法可用。故《四库全书》收之,乾隆亦亲录存典,足见其书之可贵也。

是书也,诚为孝经之津梁,学者之指南,读之者,可不自勉乎?

|

|

《孝经集传》四卷,明黄道周撰,乃集古今孝经之大成,阐扬孝道之精义,以垂范后世之宝典。是书采摭群言,博稽众说,依经立传,条分缕析。其义理深邃,文辞雅正,实为研究孝道之重要文献。四库全书本为乾隆御笔亲誊,墨迹精湛,装帧华美,足见清廷对此书之重视。书中所载,凡孝道起源、孝行规范、孝子事迹,靡不备录。其间尤以“五等之孝”最为详备,即天子之孝、诸侯之孝、卿大夫之孝、士之孝、庶人之孝,各依其身份,分述其义。天子之孝,在于保国安民;诸侯之孝,在于敬事宗庙;卿大夫之孝,在于持身守法;士之孝,在于勤学致仕;庶人之孝,在于事亲竭力。每等之孝,皆有其特定之规范与要求,以示孝道之广博。此外,书中亦载有历代孝子传记,如曾参之养志、闵损之守墓、伯鱼之受杖等,皆足为后世楷模。黄道周于书末,更附“孝经本义”,以阐明孝道之本源与终极,使读者得以深悟孝经之内涵。此书不独为孝经之集大成者,亦为明代儒学之一大巨著,故为四库全书所收。时至今日,读之仍有裨益,诚为发扬中华孝道文化之宝贵遗产。

|

|

《孝经大义》一卷,元季董鼎所注,乃四库全书本,清乾隆御笔亲书者也。是书集《孝经》之要旨,博采众长,以阐孝道之精微,为世人所重。

董鼎,字君实,号梦泉,元朝名儒也。其学博而精,尤邃于经学。是书之作,盖欲以经传家言,明孝之大义,以训后世。其注《孝经》,不独详其词句,更演绎其义理,使之通俗易懂,以便学者。

《孝经》者,儒家之经典也,论孝之道,为修身齐家治国平天下之根本。董鼎注之,不违孔孟之旨,而又能推陈出新,结合当时之实际,发挥孝道之用,实为难得。

其书首述《孝经》之由来与重要性,次则逐章逐句,详加注解。于每章之首,多有题解,阐明章旨;于每句之后,附以集注,征引众说,辨其异同,使学者得以窥见古今之变,明晓是非之辨。

且董鼎之于《孝经》也,不为一字一句之拘,而能超越文字,达于义理。其于孝道之阐释,既注重孝之本源,又不乏对时政之关怀,欲以孝治天下,亦寓教化于言外。

清乾隆帝御笔亲书此书,更见其重视。乾隆皇帝,以文艺政事著称,其选书亲笔,必为其所重者。《孝经大义》得其御笔,不仅增书之铜光,更为后世所宝。

总而言之,《孝经大义》一卷,乃元儒董鼎之杰作,清乾隆帝御笔亲书,集《孝经》之大成,阐孝道之精微,为研习《孝经》者所必读,亦为崇尚孝道者所珍藏。其书之价值,不仅在于其注解之精辟,更在于其对孝道之弘扬,实为中华文化宝库中之瑰宝。

|

|

《孝经定本》一卷,元儒吴澄所撰,清乾隆朝纂入《四库全书》。是书为吴澄注解《孝经》之力作,旨在阐发孝道之本义,矫正时弊,以匡人心。吴澄尝谓:“孝者,德之本也,教之所由生也。”故此书以孝为纲,广引经典,深究义理,务使学者知孝之大义,明伦常之道。

吴澄,字幼清,号草庐,为元季大儒,博通经史,尤精于《孝经》。其注《孝经》,不泥旧说,独抒己见,融会贯通,自成一家之言。是书首列经文,次为注释,再附考辨,条理井然,详略得宜。其注释部分,不仅训诂字词,更重义理阐发,于经文微言大义,均能剖析入微,令人耳目一新。考辨部分,则广征博引,辨析异同,正本清源,使读者知所取舍。

《孝经定本》之价值,不仅在于注解之精详,更在于其思想之深邃。吴澄主张孝道为人伦之本,治国之基,故其书不仅为治学之助,更为修身齐家治国之指南。其思想影响深远,为后世学者所推崇。

清乾隆朝纂修《四库全书》,特将《孝经定本》收入,可见其书之重要。四库馆臣评其书曰:“澄之言孝,非徒为文辞之美,实有裨于世教。”是书之传,既保存了吴澄之学术成果,又为后世研究《孝经》提供了珍贵资料。

综观《孝经定本》一书,其体例严谨,内容宏富,思想深邃,堪称元儒注解《孝经》之杰作。其书不仅为元季学术之瑰宝,更为中国孝道文化之重要组成部分。后之学者,若能细心研读,必能获益良多,得其精髓。

|

|

《孝经刊误》一卷,宋儒朱熹所撰,四库全书本,乾隆御笔亲书。是书乃朱子对《孝经》之考订与批注,旨在正本清源,纠谬辨伪,以明圣人之道。朱子深恶后世附会之辞,故特撰此篇,以廓清迷雾,还《孝经》本来面目。

《孝经》者,古之圣典,传为孔子所述,以明孝道之大义。然自汉以降,传抄增删,不免失真。朱子以博学慎思之精神,察其文辞,考其义理,辨其真伪,遂成《孝经刊误》。其书删削冗繁,存其精要,更于疑误处加以注释,使读者得以正视圣人之教。

朱子于书中,首辨《孝经》之真伪,指章句之误,去后人增窜之文,并重新分章节,详加注解。其注皆本于经文,旁征博引,既重文字校勘,亦重义理阐发。朱子论孝,不专于一节一事,而强调孝道之大者,在于修身齐家治国平天下。其见解深得孔子之意,亦显儒学之精微。

《孝经刊误》不仅为《孝经》之校勘本,更为朱子儒学思想之重要体现。朱子以孝为德行之本,认为孝道贯通天人,乃修齐治平之基。其书不仅有助于理解《孝经》之奥义,亦为后世儒学研习之重要参考。

此书虽篇幅不长,然其影响深远,为后世学者所重。四库全书本,乃乾隆御笔亲书,更显其珍贵。读是书者,可明孝道之真义,亦可见朱子之学思精审,诚为儒学宝典,不可不察。

|

|

**《古文孝经指解》一卷(宋)司马光指解. 四库全书本(乾隆写)**

《古文孝经指解》者,宋司马光所撰也,乃阐释《孝经》之经典,后为《四库全书》所录。孝者,百行之首,德之本也。《孝经》者,孔子所述,以明孝道之大义,列之于经,垂训万世。然历经世代,文义或晦,学者或有未明。司马光乃以博学之才,细究其文,为之指解,阐幽发微,俾后世学者得窥其奥。

光之指解,既尊古训,又参已意。其所解者,非徒字句之释,更兼义理之阐。其文简而明,其义深而切。凡《孝经》所言“始于事亲,中于事君,终于立身”之道,皆一一解之,使人知孝不独事亲而已,更兼忠君修身之义。其解“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”者,称不孝为天道所不容,国法所严惩,以警世人,使其知孝行之重。

此卷虽仅一卷,然其内容精审,训诂详明,乃研习《孝经》者之重要参考。光之指解,不仅有助于理解《孝经》本文,更可启发读者深思孝道之深义。其文虽古,然其义至今犹新,实为后世学者之宝鉴也。

《四库全书》乃乾隆皇帝主持编纂,集古今典籍之大成者。《古文孝经指解》得以入选,足见其价值之高。此本为乾隆写本,缮写精美,字迹工整,颇具皇家气象,亦为后世珍藏之瑰宝。

司马光之指解,虽为古人之作,然其义理深邃,至今犹可资鉴。学者读之,既可明《孝经》之旨,亦可知古人之心,进而修身齐家,以达于治平之道。是卷乃不可多得之典籍,凡有志于经学者,不可不读。

|

|

《孝经注疏》九卷,宋邢昺所疏,元泰定三年刻本,乃经典之珍,注释之精者也。夫《孝经》者,孔门之要籍,圣王之至训,述孝道之根本,明人伦之大义。其文简而赅,其义深而远,诚为教化之本,治国之基。然其辞微旨奥,非精研深思者不能通晓,故历代贤哲,多有疏解,以阐发其精髓,邢昺之疏,尤为卓绝。

邢昺,字叔明,宋之鸿儒,精于经史,尤长于《孝经》。其疏博采众长,参酌古今,既循古训,又出新义,条分缕析,使《孝经》之旨,粲然明晓。其注疏,详略允当,文理明晰,引据旁征,辨析细密,既不失原文之义,又增补新解之妙,诚为学者之津梁,后人之宝鉴。

元泰定三年刻本,乃元代官刻之珍品,字体工整,刻工精美,纸墨上乘,版式典雅,足见当时雕版印刷之高超技艺。此本流传至今,虽历经沧桑,然保存完好,字迹清晰,实为古籍中之瑰宝,不可多得。

夫《孝经注疏》九卷,乃邢昺毕生研究之精华,集前人注释之大成,其学术价值,不可估量。而元泰定三年刻本,更是古籍中之珍稀版本,其历史价值,亦不可忽视。学者若能得此本而读之,则《孝经》之精义,孝道之真谛,皆可了然于心,于修身立德,齐家治国,皆大有裨益。故此书虽为古籍,然其对于今人,仍有深远之启迪,不可不察也。

|

本网所整理收集的公共领域版权的古籍电子版,均来自网络,仅用于交流、学习,非商业用途。如个别有侵权嫌疑,请告知删除。