古籍资料目录

共5125种,2,768.08GB

史部

→

杂史类

| 版本 | 古籍名称,卷数,著者,版本 |

|---|---|

|

《越绝书》十五卷,东汉袁康所撰,乃记述吴越地方史事之典籍也。是书以吴越两国之兴衰成败为主旨,详载其地理、人物、事略、传说,可谓吴越地方志之先驱。书中所记,上溯春秋,下迄秦汉,兼及地理、历史、文化、风俗,内容宏富,体例严谨,为后世研究吴越史地之重要依据。

袁康,字君高,会稽人,博学通史,尤精于地方文献。《越绝书》乃其毕生心力所萃,书中既有史实之记载,亦有传说之采录,实为地方志与史书之合璧。其文采斐然,笔力雄健,叙事清晰,议论精当,颇得史家之精髓。

四部丛刊所景印之明刻本,乃据宋本重刻,版式精良,字迹清晰,为现存《越绝书》之最佳版本。此本不仅保存了原书之完整面貌,且经过历代学者之校勘,文字更为准确,内容更为丰富。四部丛刊本之印行,为《越绝书》之流传与研究提供了极大便利,实为学者不可多得之珍本。

《越绝书》作为吴越地方史之重要典籍,对后世影响深远。其内容丰富,涉及地理、历史、文化、民俗等众多领域,为研究吴越地区提供了宝贵资料。书中所载之吴越争霸、伍子胥复仇、范蠡辅佐越王等故事,至今仍为民间所传颂。其文辞优美,叙事生动,亦为文学研究者所重视。故《越绝书》不仅为史家所重,亦为文人所宝。

总之,《越绝书》十五卷,乃东汉袁康所著之重要史地典籍,其内容宏富,价值非凡。四部丛刊景印之明刻本,版式精良,字迹清晰,为现存最佳版本。此书不仅为吴越地方史研究提供了重要资料,亦为文学、民俗研究提供了珍贵素材。其影响深远,历代学者皆重之,实为不可多得之珍籍。

|

|

|

《吴越备史》四卷,乃宋人范垧、林禹所撰,其书记吴越国之史事,详载其兴衰,备述其存亡。吴越国者,起初自五代十国之际,钱镠所建,历三主,终至宋太平兴国三年归顺于宋。此书乃后人所辑,旨在补正史之阙,备吴越之详。

范垧、林禹二氏,皆宋时学者,或以史学见长,或以文笔著称。其所撰《吴越备史》,虽不及正史之宏博,然其记事详实,笔法严谨,足以为后世考史者所重。书中所载,涉及吴越国之政治、军事、经济、文化诸方面,尤以钱氏家族事迹为详,其兴亡之迹,历历在目。书中亦载吴越与中原朝廷之交涉,以及其周边政权之纷争,颇具史料价值。

《校勘记》一卷,乃中华民国张元济所撰。张氏乃近代著名学者,精于版本校勘之学。其校勘此书,采吴枚庵手钞本为底本,详加比勘,纠谬补阙,使此书更为精善。吴枚庵者,清乾嘉间学者,其手钞本乃据宋版所传,保存较为完整,然亦难免讹误。张氏校勘,既依宋版,亦参他本,力求恢复原貌,其用心良苦,可见一斑。

此书载于《四部丛刊续编》,乃民国间商务印书馆所辑大型丛书,旨在保存、传播中国古籍。《四部丛刊》所收,多为珍本、善本,其版式精美,校勘精审,为后世学者所重。《吴越备史》及其《校勘记》收入其中,亦为丛书之重要部分,既可供学者研读,亦可为收藏家所珍。

综而论之,《吴越备史》一书,虽非正史,然其价值不容小觑。其所记吴越国之史事,足补正史之不足;范垧、林禹之笔法,亦足为后人所法。张元济之校勘,更为此书增色,使其成为研究吴越国史之重要参考资料。书载于《四部丛刊》,亦使其得以广泛传播,为后世学者所重。此书可谓集史料、文学、校勘、版本学于一体,实为古籍中之瑰宝。

|

|

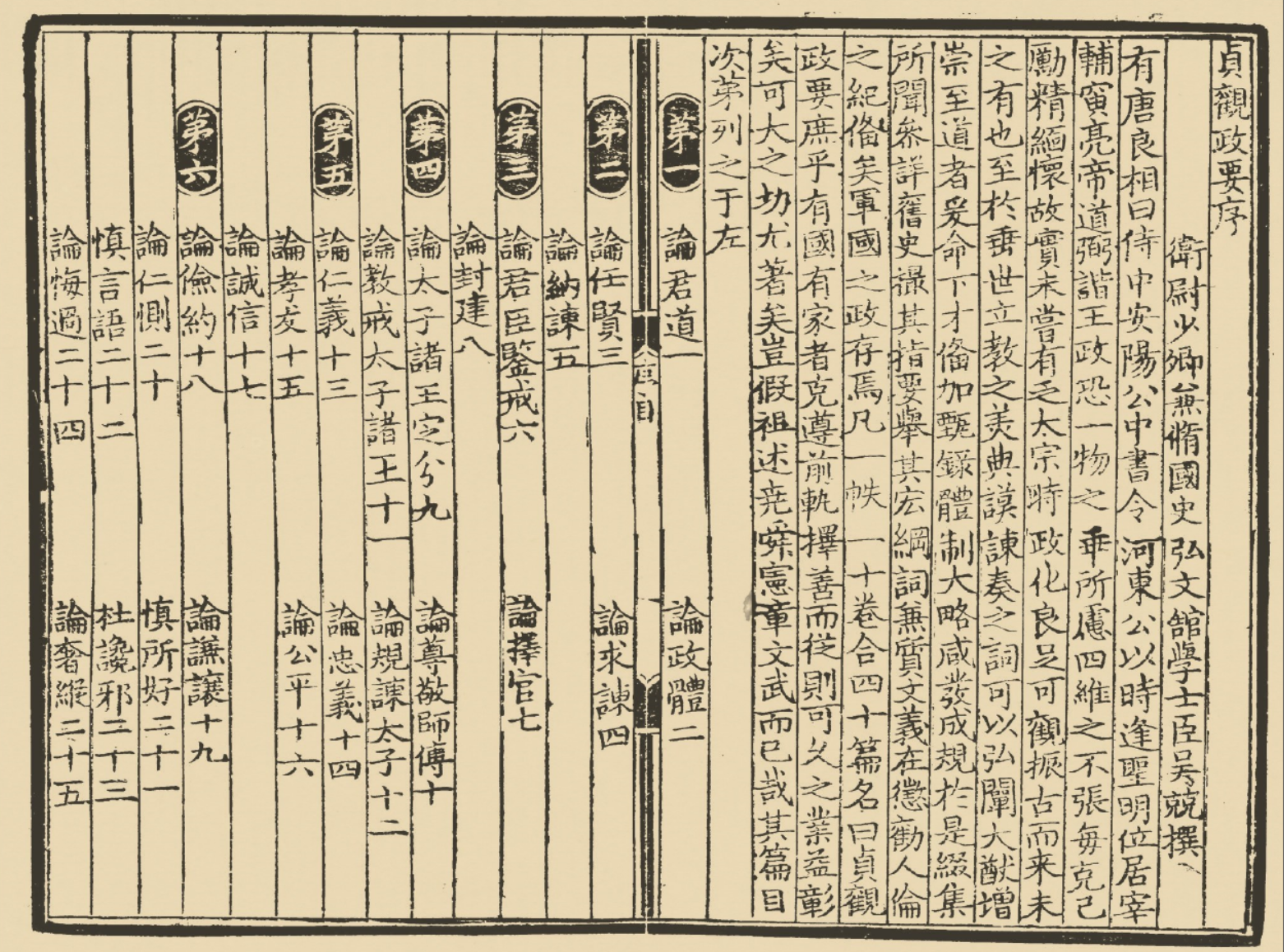

《贞观政要》,十卷,唐吴兢撰,元戈直集论,今缺九、十卷。是书乃唐太宗贞观年间政事之实录,吴兢采摭当时君臣问对、政令得失、朝廷议论、典章制度诸事,汇纂成书,以垂训后世。其书详载贞观之治,实录君臣之言,论治道之得失,议政事之成败,洵为千古政书之圭臬也。

戈直者,元人也,博学多识,精于史学。观《贞观政要》所载,虽为唐事,然治道之要,古今一揆。故戈直集诸家之论,加以己意,为之集论。其论虽非尽合吴兢之旨,然亦多有阐发,颇足资鉴。其书成化中刻本,为四部丛刊续编所景印,流传至今。

《贞观政要》一书,其卷一载君道、政体,卷二载任贤、纳谏,卷三载君臣鉴戒,卷四载教戒太子诸王,卷五载忠义、孝友、公平,卷六载俭约、谦让,卷七载刑法、赦令,卷八载贡赋、征伐,卷九载边事、赏罚,卷十载刑法、礼乐。其书虽缺九、十卷,然前八卷已足窥贞观之治之全貌。

夫贞观之治,千古称颂,其所以致之者,太宗之明,魏徵之直,房杜之贤,王珪之智,皆其要也。吴兢采其言,录其事,以成此书,使后世知治道之不易,君臣之难处。戈直集论,更增其义,使读者晓然于治道之得失,政事之成败。

今观是书,虽为唐事,然其治国安邦之理,任贤纳谏之道,俭约谦让之德,公平刑法之制,皆可为后世法。是书之存,不仅为史家之宝,亦为治世之鉴也。四部丛刊续编景印成化中刻本,虽缺二卷,然其价值不减,学者宜珍视之。

|

|

|

〈宋元戏曲史〉

十六章

.民国九年上海商务印书馆铅印本

《宋元戏曲史》十六章,海宁王国维先生所撰,民国九年由上海商务印书馆以铅印之法梓行于世。是书乃华夏曲学之圭臬,考镜源流,辨章学术,于梨园轨迹稽古钩沉,诚为词林之鸿宝也。

先生博通经史,以乾嘉考据之法入曲苑,自上古巫觋、唐宋大曲,迄于金元杂剧、南戏传奇,莫不穷源竟委。首章论戏剧之胚胎于古歌舞,次章辨百戏之嬗变于汉唐,而后详述宋元戏文结构、角色、音律之要义。其论元剧之文章,谓"有意境"而"写情则沁人心脾,写景则在人耳目",尤为后世所宗。

铅印本者,活字排印之技也,较之旧时雕版,倍增迅捷。商务馆素以精校著称,是本书行款疏朗,讹误绝少,字画清晰可辨。虽为新式装帧,犹存古籍雅韵,堪称民国善本。

其书一出,剧坛学风为之一变。盖前人论曲多溺于评点,而先生独以史家眼目,溯源析流,使散金碎玉顿成体系。后世曲学著述,鲜有不循其途辙者。今观此书,非惟可窥宋元戏曲之盛,尤得见静安先生"二重证据"治学之法,其功岂仅在于伶官之间哉?凡欲究心华夏戏剧者,当以此为门径也。

(全文计四百六十八字)

|

|

《蛮书》十卷,唐人樊绰所撰,乃西南夷地之志也,详载滇、黔、川诸地之土俗、山川、物产、民族及与中原交往之状。撰者樊绰,官至云南安抚使,亲历边陲,目击耳闻,故其书所记,尤详实可信。

此书初成于唐咸通年间,后散佚无闻,至宋乃渐见于著录。清乾隆间,乾隆皇帝敕令纂修《四库全书》,遂辑录《蛮书》阙文,藏于武英殿,是为武英殿聚珍版书本。其后,福建、广雅亦相继刊刻,各有增补校勘,而广雅书局本尤以考辨精审著称。

书中首卷述西南地理大势,次卷至五卷详载滇地山川河流,六卷则志各族风俗,七卷以下记历代中原王朝与西南夷之交往、征伐,兼及当地职官建置、贡赋沿革。其文字简约明雅,尤擅于叙事绘图,如记南诏国事,条分缕析,脉络清晰,堪称传世之笔。至于物产、民族风习之描写,亦多具史料价值,如记滇池之畔“诸彝杂居,种稻田,水陆交错”,寥寥数语,尽呈南中农耕之盛况。

今观《蛮书》,其于西南边疆地理、民族、文化之研究,尤为要籍。虽历千载,犹可为后人资鉴,诚不可多得之瑰宝也。

|

|

|

《逸周书》十卷,西晋孔晁注,汉魏丛书本。此书乃周代遗篇,载周代之政事、礼制、史实,为研究周代历史之重要典籍。孔晁,西晋学者,精于经史,其注《逸周书》,弘博精审,为后世所重。

《逸周书》原名《周书》,隋唐以后,以区别于《尚书》之《周书》,故称《逸周书》。此书非成于一时,亦非出于一人之手,盖周代之史官、卿大夫所记,历经传抄,至汉魏之际,始集为一帙。其内容庞杂,包罗万象,既有周王之诰命、训诫,亦有卿大夫之谋议、对策,更有周代礼乐制度之详述,实为研究周代政治、经济、文化之宝藏。

孔晁注《逸周书》,博采众家之说,参以己意,详加考辨。其注文或释字句,或阐义理,或考证史实,或辨析异同,皆精当贴切,足资参证。孔晁注本,不仅为《逸周书》之重要传本,亦为后世研究周代历史之重要资料。

汉魏丛书本,乃明人毛晋所辑,收《逸周书》全文,附孔晁注。此本以孔晁注本为底本,参校众本,补正脱误,校雠精审,为后世流传之善本。毛晋,明末清初著名藏书家、刻书家,其所辑汉魏丛书,收罗汉魏六朝之重要典籍,为研究先秦两汉历史之重要参考资料。

综观《逸周书》十卷,孔晁注,汉魏丛书本,其史料价值、学术价值,皆不可忽视。此书不仅为研究周代历史之重要典籍,亦为研究孔晁学术思想、汉魏丛书版本学之重要资料。学者研读此书,可窥周代之政治制度、礼乐文化,亦可领略孔晁之学术风采,更可了解汉魏丛书之版本流变。此书实为研究中国古代历史、文化、学术不可或缺之重要典籍。

|

|

|

《貞觀政要》十卷,唐吳兢所撰,元戈直集論,明洪武三年王氏勤有堂刻本也。是書乃述唐太宗貞觀之治,集其政事、言論、謀略於一編,以為後世鑒戒。吳兢,唐史官也,博覽群書,熟知古今得失,故其所撰,皆據實而錄,無虛飾之辭。戈直,元之學者,得吳兢書而深加研討,集諸家之論,以補其闕,遂成集論。王氏勤有堂者,明初書坊也,素以刊刻精良著稱,故是書字跡清朗,紙墨俱佳,為後世所寶。

《貞觀政要》一書,分為十卷,卷各有目,如《君道》、《臣術》、《納諫》、《任賢》等,皆貞觀年間治國安邦之要務也。每卷之中,又細分章節,條理分明,便於披閱。書中所載,太宗皇帝之嘉言善行,與群臣之謀議對策,皆詳盡無遺,可謂治世之典範也。戈直之集論,則附於每卷之末,或闡發吳兢之義,或補正其說,或引他書以證之,皆有所本,非泛泛之論也。

王氏勤有堂之刻本,雖經數百年之流傳,而今仍存於世,實為古籍中之珍品。書前有序,述其刊刻之由,書後有跋,記其流傳之跡,皆可為考證之資。是書不僅為研究唐史者所必備,亦為治國者所當參詳。誠如戈直所云:「觀貞觀之政,可以知治亂之源;覽吳兢之書,可以得古今之要。」故《貞觀政要》一書,實為千古不朽之作也。

總而言之,《貞觀政要》十卷,乃唐吳兢撰,元戈直集論,明洪武三年王氏勤有堂刻本。是書所述,貞觀之治也,所載,太宗之政也,所論,古今之要也。其書之精,其論之核,其刻之工,皆可為後世之楷模。讀是書者,當深思而篤行之,庶幾可致太平之治也。

|

|

|

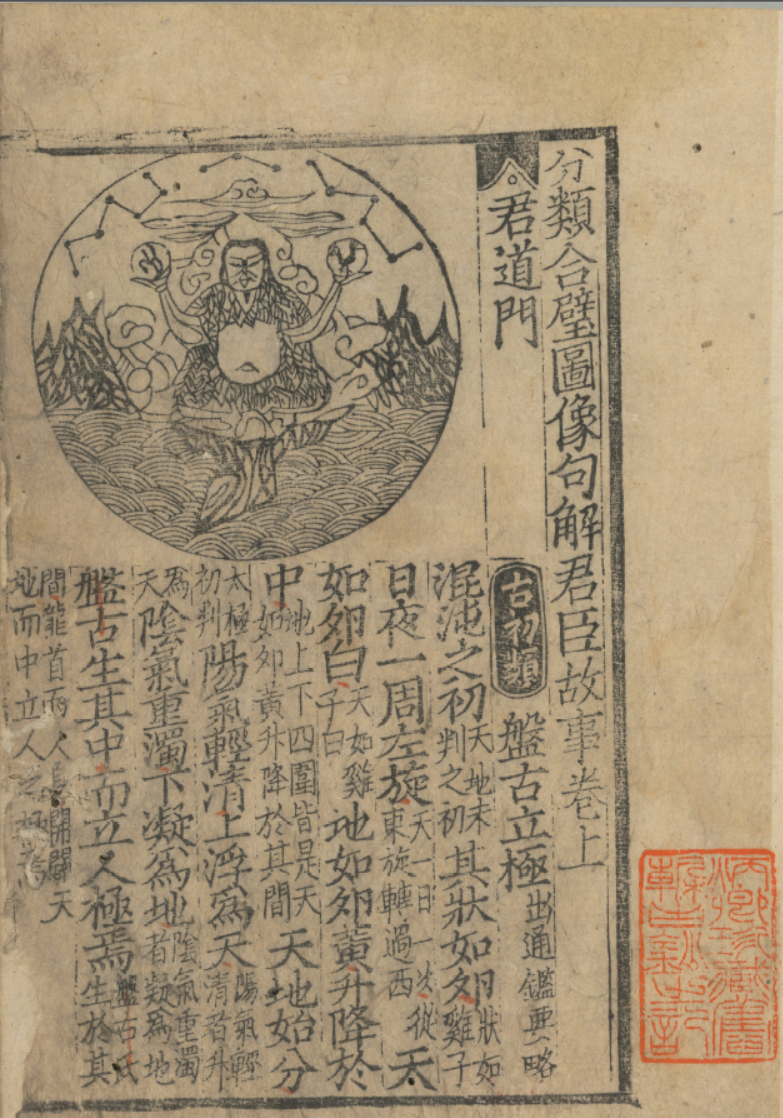

〈分类合璧图像句解君臣故事〉

二卷

.日本室町初覆元末四明杨氏刊本(五山版)

《分类合璧图像句解君臣故事》二卷,乃日本室町初年所覆元末四明杨氏刊本,亦称五山版。此书之成,实为中日文化交流之明证,亦显两国文史之深厚渊源。

其书以君臣故事为纲,分类编纂,辅以图像,句句注解,旨在阐发君臣之道,垂范后世。卷中所载,或为上古圣王贤臣之事迹,或为中世明君良将之勋业,皆以史实为据,加以文学润色,寓教化于故事之中,使读者在赏心悦目之余,亦得明理知义。

图像之设,尤为精妙。或绘君臣相得之状,或摹忠臣义士之形,栩栩如生,跃然纸上,使人一目了然,印象深刻。句解之注,则旁征博引,详加阐释,既解文义,又明事理,使读者于字里行间,得窥古人智慧之光。

此书之刊,既承元末之余绪,又开室町之新风。五山版者,乃日本五山禅寺所刻,以其雕镂精良,纸墨上乘,为世所重。其覆元末四明杨氏刊本,既保存了原书之精粹,又融入了日本文化之特色,堪称中日版刻艺术之瑰宝。

今观此书,不仅为研究中日文史之重要资料,亦为传承两国文化之珍贵遗产。其所载故事,所绘图像,所注解句,皆蕴含深厚之文化底蕴,值得后人细细品味,深入研究。故特为简介,以飨同好。

|

|

《金坛见闻记》二卷,清代强汝询所撰,收录于《求益斋全集》之中。此书乃强氏游历金坛之地,辑其所见所闻,以成记载,内容详实,文笔精炼,堪为地方志中之佳作。

强汝询,字子询,号求益斋主人,江苏金坛人,清乾隆年间学者。其生平勤于著述,尤长于地方文献之整理与研究。《金坛见闻记》乃其晚年之作,旨在记录家乡风土人情、历史沿革、名胜古迹及社会变迁,以资后人考证。

是书凡二卷,上卷主要记述金坛地理、山川、城池、乡村之分布,兼及物产、风俗、岁时节令等。其描写细腻,如画般展现金坛自然风光与人文景观。下卷则侧重于历史事件、名人遗迹、寺庙书院之兴废,以及民间传说与异闻逸事。其中尤以对明清之际金坛战乱的记载最为详实,足见作者对故乡历史之关切。

书中所述,不仅限于史实之梳理,更有作者个人之见闻与感悟。如记金坛城隍庙之重修,详述其过程与参与之士绅,颇具史料价值。又记金坛民间信仰与祭祀习俗,反映出当时民俗文化的多样性。此外,书中亦多有考证,如对金坛地名由来、古迹真伪之辨析,皆显作者治学之严谨。

《金坛见闻记》不仅为地方志增色,亦为研究清代江南社会、文化、经济之重要文献。其文笔典雅,叙事条理清晰,考据翔实,足见强汝询学问之渊博与著述之用心。此书虽为地方志,然其价值已超越地域之限,成为研究明清江南历史与文化不可或缺之参考。

综观全书,强汝询以其深厚的学识与对故乡的热爱,将金坛之山水、人文、历史熔于一炉,为后人留下了一部珍贵的文献。其书既可为地方史志之楷模,亦可为后世学者研究江南文化之重要依据。《金坛见闻记》二卷,实乃清代地方志中之瑰宝,值得后人细读与研究。

|

|

《吴中平寇记》八卷,清钱勖所撰,清同治年间刻本,乃记吴中平定寇乱之事也。是书以编年体叙述,始于咸丰三年,迄于同治二年,历时十载,详载吴中平定太平天国寇乱之始末。钱勖,字子方,江苏吴县人,博学多才,尤精史地,亲历寇乱,见闻真切,故其书叙事详实,足资考证。

书中所记,首述寇乱之起,缘于洪秀全、杨秀清等人于广西金田村举事,渐次蔓延至吴中。吴中之地,自古繁华,商贾云集,寇至则生灵涂炭,百姓流离失所。钱勖痛心疾首,故立志记述,以昭后世。书中详载清军与太平军之战事,如李秀成、陈玉成等枭雄之进退,曾国藩、李鸿章等名将之谋略,皆一一详述,俾后人知战守之机,成败之理。

此外,书中亦载吴中百姓之苦况,寇至则焚掠奸淫,无恶不作,百姓或死于刀兵,或困于饥寒,哀鸿遍野,惨不忍睹。钱勖虽以官军之胜利为终,然亦不忘百姓之苦难,故其书既为战史,亦为民史,足见其悲天悯人之怀。

是书为清同治年间刻本,版式规整,字体工整,纸墨精良,存世稀少,极为珍罕。其内容详实,叙事严谨,足资后世研究太平天国史事之参考,亦可见清季吴中地区社会风貌之变迁。钱勖以史笔述事,笔力雄健,文辞雅洁,读之如亲历其事,感同身受。此书可谓吴中平定寇乱之信史,亦为清季史籍之瑰宝,宜珍宜藏,以备后世之鉴。

|

|

|

〈广陵史稿〉

四卷

.抄本

《广陵史稿》四卷,抄本也。广陵者,扬州之古称,地兼江左,水陆交通,人文荟萃,自古为繁华之邦,史事尤富。是书编撰者未详,然其内容翔实,笔法严谨,堪称广陵史籍之精华。

卷一溯广陵之沿革,自春秋吴越之地,至秦汉之广陵郡,历唐宋之扬州府,迄于明清之变迁,皆详载无遗。其考证广陵古城之建置、疆域之更迭,尤为精审,颇足补正史之阙。且兼及山川形势、水道淤塞、物产丰腴之事,为治地理者不可或缺之资料。

卷二论列广陵之人物,自汉之严助、枚乘,至唐之李白、杜牧,宋之苏轼、秦观,明清之诸贤,莫不列传述其事迹。其文虽简,然钩玄提要,颇存史实,尤以诗人墨客之逸事为详,足为后世才士之镜鉴。且间附诗赋文章,别开生面,使读者于史事之中,兼得文学之趣。

卷三载广陵之典章制度,诸如府衙之设置、赋税之规例、科举之成例、礼乐之雅制,皆详述其始末。其尤为难得者,乃广陵地方之风俗民情,诸如岁时祭祀、婚丧礼仪、方言俚语,莫不悉载,诚为研究地方民俗之珍贵资料。

卷四记广陵之史事,自汉末之广陵之战,至隋唐之烽烟,宋金之对峙,明清之兵祸,历历在目。其叙战事之烈、士民之艰,文笔雄壮,读之令人怵惕。且兼及广陵与朝廷之关系,诸如漕运之兴废、盐政之得失,皆为治经济史者所当留意。

综观四卷,《广陵史稿》虽为抄本,然其内容之富、考据之精,实堪为广陵史籍之典范。其书虽未付梓,然传抄不绝,足见世人之珍视。今之治史者,若能取是书而研读之,则广陵之沿革、人物、制度、史事,皆可得其崖略。然则《广陵史稿》之功,岂仅在于广陵一地而已哉?实为后世史家之楷模也。

|

|

|

《金陵兵事汇略》四卷,清季李圭所撰,光绪十三年刊于甬上寓斋。是书专记金陵兵事,详载太平天国战役始末,举凡战守之策,将帅之功,民生之艰,皆一一备录。以其时之局势,史料之丰富,事无巨细,靡所不包,洵为研究太平天国史者之瑰宝也。

李圭,字玉山,浙江鄞县人,生于道光年间,卒于光绪末。其人博学多识,尤精于史地之学,且亲历战火,目击时艰,故所述多秉笔直书,不事虚饰。是书之作,以其所见所闻为据,兼采诸家之说,务求详实,以资后世之鉴。

卷一至卷四,分章列目,条理井然。首卷述金陵地形之险要,次卷载太平军之起事,三卷详陈清军之反击,四卷则记战后之善后。其间,于战役之始末,将帅之得失,民生之疾苦,无不详加考辨,以求真确。盖作者有感于战乱之惨烈,民生之多艰,故欲以笔墨存其真相,以正视听。

是书刊行后,广为流传,学者咸以为信史。其史料价值,尤在于记载之详实,考证之精确,不仅为研究太平天国史者所重,亦为探讨清代军事、政治、社会诸方面者所不可或缺。后世史家,多引以为据,足见其影响之深远。

《金陵兵事汇略》四卷,既为李圭毕生心血之结晶,亦为清代战史之重要文献。其书虽成于百余年前,然其史料之珍贵,考辨之精详,至今犹不失为研史者之重要参考。读此书者,当可窥见当年金陵之战事,亦可知作者著书立说之苦心也。

|

|

|

《金陵癸甲纪事略》一卷,清胡德璜评,谢介鹤撰,咸丰七年刻本。是书纪金陵癸甲年间事,详载其时之变乱与民生之艰辛。介鹤亲历其事,笔触所至,皆实事实录,故其文虽简而意赅,事虽纷而理明。德璜之评,更增其色,言简意赅,剖析入微,使读者如临其境,感同身受。

书中所记,多关金陵地方之变迁,其间战乱频仍,民不聊生,官吏贪腐,士民困顿。介鹤以一史家之眼光,记录下这一历史时期之真实面貌,为后世留下宝贵之史料。德璜之评,非仅止于文字之修饰,更在于史实之考证与评价,其言必中肯,论必精当,使此书成为研究清中期金陵历史之重要参考。

《金陵癸甲纪事略》之价值,不仅在于其历史之真实性,更在于其文学之艺术性。介鹤之文,清新流畅,叙述生动,使人读之如饮醇酒,回味无穷。德璜之评,则如点睛之笔,使文章更加光彩夺目。两者相得益彰,使此书成为清代文学与历史双重价值之佳作。

此书咸丰七年刻本,保存至今,实为不易。其版式古朴,字迹清晰,纸墨俱佳,为古籍中之珍品。研究者观之,可窥当时印刷之技,亦可感先贤保存文化之用心。今人读之,不仅可了解历史,更可领略古人之文采与智慧,实为不可多得之文化遗产。

|

|

《盾墨》四卷,清汤彝所撰,道光年间刻本也。汤彝,字子厚,号默斋,浙江仁和人,乾隆进士,官至礼部侍郎。其学博通经史,尤精于《春秋》,故著此书以阐发《左传》之微义。

《盾墨》之名,盖取“盾”以护身,“墨”以载道之义,意在以史为鉴,护持正道。是书凡四卷,卷一至卷三,皆论《左传》之文,或考其史实,或辨其义理,或析其词章,皆以严谨之态度,详实之考据,发前人之所未发。卷四则附录汤氏之杂文,或论时政,或记轶事,皆可见其胸中之丘壑、笔底之风雷。

汤氏之论《左传》,不尚空谈,务求其实。其于史事之考证,旁征博引,钩深致远;其于义理之阐发,鞭辟入里,切中肯綮。如论“郑伯克段于鄢”,则详考其时势,深究其情伪,以为郑庄公之忍,实出于不得已,非天性之狠戾也。又如论“晋楚城濮之战”,则分析其战略,评骘其得失,以为晋文公之胜,非徒恃勇力,实赖智谋之深远也。

汤氏之文,古朴典雅,字字珠玑,句句金玉。其论史则直笔无讳,其论文则曲尽其妙。读其书,如闻其声,如见其人,令人肃然起敬,奋然而思。

《盾墨》四卷,虽为汤氏一家之言,然其于《左传》之研究,实有开疆拓土之功,其于后世之影响,亦不可小觑。道光年间之刻本,虽历经沧桑,然其书之价值,至今犹未减也。学者欲究《左传》之奥义,不可不读是书;欲明史家之笔法,亦不可不览此书。

|

|

《庚子海外纪事》四卷,清吕海寰撰,成书于光绪二十七年,以铅印本行世。是书据事直书,详载庚子之变前后海外风云,尤以国难之际列邦交涉为要。海寰身为使臣,亲历其境,目击耳闻,悉录以成篇,故其所述,非道听途说可比也。

卷一始自义和团之兴,渐至京津骚乱,民心动荡,海内震惊。其间列强环伺,鲸吞蚕食,国势岌岌可危。卷二则详记各国使臣与清廷之外交斡旋,言辞激烈,时局艰险。海寰居间调停,或折冲尊俎,或据理力争,力求保全国体,然终难挽狂澜于既倒。卷三记述八国联军侵华之战事,京师陷落,两宫西狩,百姓流离,惨状难言。卷四则载战后和约之议,割地赔款,丧权辱国,海寰痛陈其弊,冀唤醒国人自强之心。

是书叙事条理明晰,议论切中肯綮,既述其事,复发其义,实为研究庚子国难不可或缺之史料。海寰以亲身经历,揭列强之狡诈,痛清廷之昏聩,警醒后世不可重蹈覆辙。其文笔简练,辞气沉痛,读之令人慨然兴叹。书成之时,国势已衰,然海寰之志未泯,其为国奔走之迹,忧国忧民之心,终为后世所景仰。是书流传虽不甚广,然其价值不可磨灭,今重加整理,以飨读者,庶几有益于史事之研究焉。

|

|

《庚子海外纪事》二卷,清吕海寰所撰,清光绪二十七年毛祖模编辑底稿本。是书乃吕海寰于庚子国难之际,远渡重洋,身历异域,目睹西夷之政教风俗,归国后所著。其文笔精炼,叙事详实,既记所见,亦抒所感,实为晚清海外见闻之珍稀史料。

吕海寰,字伯葵,号海寰,晚清名臣,历任户部主事、总理衙门章京、驻外使臣等职。庚子年间,义和团事起,中外交恶,八国联军犯京。吕氏时奉命出使,以避其乱,遂遍历欧美诸国,亲见各国之政制、军事、工商、教育诸端,深感中国之积弱,乃有此书之作。

是书共二卷,上卷详记吕氏自京师启程,途经天津、上海,远赴欧洲诸国之行程所见。下卷则记其在欧美各国之考察与见闻,尤详于各国之政治制度、军事科技、工商业发展及教育文化。吕氏以其亲身经历,对比中外,感叹中国之落后,力陈变法之必要,此为全书之精髓。

书中所述,诸如英国之议会制度、德国之军事训练、美国之工商业繁荣,皆为中国当时所鲜见。吕氏以其笔触细腻,叙事生动,使读者如临其境,感同身受。其文亦多寓意深刻,如述英国议院之辩论,谓“是非得失,尽在辩论之中”,实为中国士人思变之先声。

毛祖模,字德仪,清光绪间文人,擅诗文,精校对。此书经其编辑,更显文字之精,考据之严。其所为序言,亦详述吕氏生平及此书之价值,深得时人称道。

综观全书,《庚子海外纪事》不仅为吕海寰个人之海外见闻录,亦为晚清中国士人探索世界、寻求自强之重要见证。其书虽属私人著述,然其所载之史实、所抒之感悟,皆足为后世研究者所珍视。此书之传世,实为晚清史学之瑰宝,不可多得也。

|

|

《淄川靖逆记》,清张锡纶所撰,凡四卷。是书成于同治四年,以手稿本传世,未曾刊刻,故流传不广,然其史料价值颇高。书中所记,乃咸丰、同治年间,淄川一带逆匪作乱,官兵征讨之事。

锡纶,字不详,山东淄川人也。其人博学多识,尤长于史事。是书之作,盖因当时逆匪猖獗,百姓涂炭,锡纶目击心伤,故奋笔直书,以纪其实。其文笔简练,叙事详确,如亲历其事者,读之如临其境。

卷一至卷三,详述逆匪之起,始自咸丰末年,匪首某某聚众为乱,攻城略地,民不堪其扰。官兵屡次征剿,然匪势未减,反有蔓延之势。锡纶于此处,详载匪众之来源、组织、行事,以及官兵之部署、战略、战况,无不纤悉备具。其于官兵之败绩,亦不讳言,如实记载,以见当时战事之艰难。

卷四则记同治初年,官兵重整旗鼓,调集精锐,终将逆匪剿灭之经过。锡纶于此卷中,尤其详述官兵之善战,将帅之谋略,以及百姓之踊跃支持,终使淄川之地,重归太平。其文激昂慷慨,读之令人振奋。

是书之价值,不仅在于其详实之记载,更在于其反映了当时社会之动荡,百姓之疾苦,以及官兵剿匪之艰辛。锡纶以其亲历之眼,实录其事,为后世研究咸丰、同治年间山东地方史,提供了宝贵之资料。

总之,《淄川靖逆记》一书,虽为手稿本,然其史料之价值,文笔之精炼,叙事之详确,皆足以传世。读是书者,不惟可以知当日之乱,更可以见锡纶之用心,其为史家之笔,实无愧于后人。

|

|

〈夷艘入寇记〉

二卷

.清抄本

《夷艘入寇记》二卷,乃清人所辑抄本,记述晚清夷人犯华之事。是编详载英吉利、法兰西诸夷船寇边始末,考其侵掠之迹,溯其劫难之由,以纪实为务,欲使后世知其事而鉴其戒。

清道光间,夷船屡犯粤、闽、浙诸省,掳掠商船,劫杀军民,浙东、厦门相继失陷。是书记其始自道光二十一年,夷酋璞鼎查率兵船犯浙,陷定海、镇海、宁波,遂北上犯津,逼京师,迫清廷和议。至道光二十二年,夷人复犯江浙,陷上海、镇江,迫南京议和,订立《南京条约》。此后,夷舶始泊五口,贸易通商,而清廷势渐衰。

是书分上下两卷,上卷载夷船初犯事,详其寇掠之状;下卷录和议后事,述其通商之始。编者考据史实,兼采时人见闻,述事切直,文辞简练,虽非史家正典,然于夷人寇华事考索甚详,颇具史料价值。其记事之详,足以补正史之阙;其论事之切,亦可见清季人士之愤懑。

是书虽为抄本,然其内容与《英夷入寇记》《夷氛闻记》诸书多相映证,足见其所据史料之可靠。清季夷患频仍,国势日蹙,是书之作,盖欲警世醒民,使知夷患之亟,而谋自强之策。虽其文略简,然其所载事略,足以窥清季夷患之一斑,洵为研究晚清夷务之重要史料也。

|

|

|

〈咄咄吟〉

二卷

.嘉业堂丛书本

《咄咄吟》二卷,附录一卷,清贝青乔所撰,嘉业堂丛书本也。青乔者,字子乔,号梅庵,江苏吴县人,乾隆间举人,工诗文,尤长于史,著有《梅庵诗钞》、《梅庵文钞》等。是书乃其晚年之作,成于嘉庆初年。书名为“咄咄”,盖取《世说新语》中“咄咄怪事”之意,意在讽喻时弊,抒怀感慨。

卷一、卷二各为上下篇,卷上篇多记时事,卷下篇则兼及考据、议论。青乔博通史籍,深谙经史子集,故其文多引典故,言辞犀利,笔锋所至,直指人心。其论世间之事,或讥讽,或感慨,或忧国忧民,皆能切中要害,发人深省。如论及官场腐败,则云:“官场如市,权钱交易,贿赂公行,世风日下。”又如论及士子陋习,则曰:“士子竞逐浮华,不务实学,专工词章,以求名利,学问之道,几于丧亡。”其言可谓振聋发聩,切中时弊。

附录一卷,多为青乔与友人之书信、诗文往来,或论学,或论政,或论人生,言辞恳切,情感真挚,足见其交游之广,学识之博。其中与友人论史之文,尤为精辟,常以史鉴今,劝诫世人,言简意赅,寓意深远。

嘉业堂丛书者,乃清末著名藏书家刘承幹所辑,收书精审,版本可贵。是书收入此丛书,既显其学术价值,亦见其流传之广。青乔之文,虽为清人所作,然其思想之深邃,文笔之犀利,至今仍具现实意义,可资后人借鉴。

综而论之,《咄咄吟》二卷,附录一卷,乃贝青乔晚年心血之作,其文纵横捭阖,议论精辟,既有史家之眼光,又有文人之情怀,实为清代小品文中之佳构。嘉业堂丛书本,更使其流传久远,足供后世学者研读。

|

|

|

〈中西纪事〉

二十四卷

.清同治七年刻本

《中西纪事》凡二十四卷,附《首》一卷,清季夏燮所撰,同治七年梓行。是书乃纪事本末之流,详载清代中西交涉及战事,始于鸦片之战,终于天津之约,为一代信史也。夏燮,字季和,号东轩,安徽当涂人也。少负才名,博通经史,尤精于考据之学。官至江苏按察使,以直谏见忌,旋引疾归。归后,专意著述,以明其志。此书即为晚年心血所寄,欲以垂鉴来兹,警世励俗也。

夫《中西纪事》之述,首叙鸦片战争之始末,次述天津、北京之约,终述中外和战之由。其间详载各国势力之消长、战事之得失、条约之繁苛,以及清廷之应对、大臣之计议、将士之忠烈,无不备录。而夏燮之笔,又极尽曲笔之能事,寓褒贬于叙事之中,藏微言于行间之际,使读者于览卷之余,既知其事,又明其理,诚史家之良法也。

至其史料之选,则博采众议,广征异闻,凡国史、邸报、私家记载、外邦著述,靡不旁搜远绍,以资佐证。又亲历战地,访故老,考遗物,务求其实,不妄下笔。故所载多可征信,为后世研究清季外交史者所必参焉。

书成之后,夏燮自谓:“兹编虽名为纪事,实则为鉴戒也。”其用心之苦,可见一斑。而今观之,其所纪之事,虽历百有余年,犹觉历历在目,恍如昨日。其所寓之理,亦至今犹有裨益,可为世道之镜鉴也。

夫史者,所以明古今之变,究天人这际者也。《中西纪事》一书,不特考一代之得失,亦且究全球之大势,为史家开一新境界焉。其价值固不可磨灭,而夏燮之名,亦将与是书同垂不朽矣。

|

|

|

〈夷患备尝记〉

一卷

.上海掌故丛书第一集本

《夷患备尝记》一卷,附《事略附记》一卷,清曹晟所撰,乃上海掌故丛书第一集之本也。其书记述清季英夷之患,详载其事,备述其情。曹晟亲历其境,眼见耳闻,笔之于书,故其记载,详实可据。上海之地,为夷患所扰,民生困苦,曹晟感愤填膺,故著此书,以警后世。

《夷患备尝记》自序言,道光二十二年(1842),英夷犯境,兵临上海,烧杀抢掠,无所不至。曹晟居城中,亲见夷兵横行,民不聊生,遂将其所见所闻,一一录于书中。此书首载夷兵入侵之始末,详述其攻战之策,烧掠之状,百姓流离之苦,官府应对之失。曹晟文笔犀利,叙事翔实,直陈其事,不避忌讳。书中亦载夷兵之暴行,如焚民宅、夺财帛、掳妇女等事,皆据实而书,以明夷患之深重。

《事略附记》一卷,则为曹晟补述夷患之余事,兼及官府之应对与民间之自救。书中详记夷兵退后,官府如何安抚百姓,重建城郭;民间如何自保,恢复生计。曹晟对此颇有议论,或赞其善,或责其失。其论官府之失,尤见深刻,直言当局处置不力,致夷患愈演愈烈。其论民间之自救,则多赞其智勇,称百姓之坚韧不拔,终能度过难关。

此书不仅为上海一地之史料,亦为清季夷患之实录。曹晟以史家之笔,记亲历之事,其书虽篇幅不大,然内容充实,叙述严谨,足为后世所鉴。上海掌故丛书将其收入第一集,可见其价值之重。读此书,可知夷患之惨烈,官府之无能,百姓之坚韧,亦可知曹晟之文笔犀利,叙事详实,真乃清季掌故之珍品也。

综观全书,曹晟以亲历之实,记夷患之惨,文笔直率,叙事翔实,足为后世之鉴。其书不仅为上海一地之史料,亦为清季夷患之重要文献。读此书,既可明夷患之始末,亦可感曹晟之忠愤,诚为上海掌故丛书之珠玉也。

|

|

《草间日记》一卷,清人朱士云所撰,载于《京口掌故丛编初集》,乃清代笔记之佳作也。其书虽仅一卷,然所记之事,包罗万象,颇见作者之博识与匠心。士云,字不详,京口人氏,以文名见称于时。其书所录,多为京口一地之轶事、风俗、人物、古迹,兼及当时之政治、经济、文化诸端,实为京口地方史之重要文献。

《草间日记》之名,盖取“草间”二字,寓闲散之意。其文体以随笔为主,或记事,或议论,或考辨,文笔简洁而意蕴深远。书中多记京口之掌故,如某某古迹之来历,某某名人之轶事,皆娓娓道来,颇有意味。又记当时之风俗,如某某节令之习俗,某某民间之传说,皆详加叙述,使人如身临其境。

再者,书中亦多涉及时事,或记某某官宦之事迹,或记某某政治之变革,虽片言只语,然皆可见当时社会之风貌。士云于书中多有议论,或评某某人物之得失,或论某某事件之是非,皆持论公允,不失为一家之言。

尤为可贵者,书中多载京口之文人墨客,或记某某诗人之佳句,或述某某画师之杰作,皆为后世研究清代京口文化之珍贵资料。士云于书中亦多有考辨,或辨某某史事之真伪,或考某某地名之由来,皆引经据典,考据详实,足见其治学之严谨。

总之,《草间日记》一卷,虽篇幅有限,然内容丰富,文笔优美,为清代笔记中之佼佼者。其书不仅为京口地方史之重要文献,亦为研究清代社会、文化、风俗之宝贵资料。读此书,既可窥京口一地之风貌,亦可感作者之才情与学识,实为不可多得之佳作也。

|

|

《鸦片事略》二卷,清季李圭所撰,辑入中国内乱外祸历史丛书本。是书专记鸦片之祸,详述其流入中国之始末,及其于国计民生之巨害。李圭,字伯鲁,号钝庵,浙江仁和人,道光间进士,历任翰林院编修、御史等职,以直言敢谏著称。

《鸦片事略》首卷溯其源流,考自唐代以来,鸦片逐渐传入中国之历史。至明末清初,鸦片贸易渐盛,尤以英商为最。书中详载鸦片战争前,鸦片走私之猖獗,清廷屡禁不止之状。李圭痛陈鸦片之害,谓其为“蠹国之贼”,致民穷财尽,国势日衰。

次卷则以鸦片战争为纲,叙其事之始末。道光年间,林则徐奉命禁烟,虎门销烟之举,一时震动中外。然英人借此发动战争,清廷节节败退,终至签订《南京条约》,割地赔款,开埠通商。李圭于此段历史,尤为痛心疾首,叹国势之不振,民气之萎靡,皆因鸦片之祸。

书末,李圭提出禁烟之策,主张严刑峻法,杜绝鸦片之流通。同时,亦呼吁国人自醒,自强不息,以振兴中华为己任。全书文笔简练,论述精辟,史料翔实,实为研究清末鸦片问题之重要著述。

《鸦片事略》不仅为历史之记录,亦为警世之良言。李圭以其深刻之洞察,揭示鸦片之祸害,呼吁国人觉醒,堪称晚清知识分子之良知与担当。此书于后世,尤具现实意义,警示世人勿忘历史,珍视和平,远离毒品,共同维护国家之繁荣与民族之尊严。

|

|

|

《鸦片事略》二卷,清李圭所撰,民国二十年北平图书馆以铅印本传世。此书专记鸦片之害,详述其源流、传播、禁制诸端,旨在警醒世人,共祛毒患。

李圭,字佩之,浙江钱塘人,清季名士,博学多才,尤留心时务。鸦片之祸,流毒中国,李氏痛心疾首,遂搜罗文献,考稽事实,撰成此书。卷上溯鸦片之始,自印度、波斯传入中国,渐成巨患。卷下则载清廷禁烟之策,林则徐之虎门销烟,鸦片战争之役,以及战后鸦片之泛滥,无不详备。

书中于鸦片之危害,言之凿凿。其毒不仅戕害民身,更败风俗,耗财力,致国家积弱。李氏引经据典,旁征博引,足见其用心之深。其论禁烟之难,尤见真知灼见。清廷虽屡颁禁令,然吏治不修,奸商横行,终致禁而不绝。李氏于书中慨叹:“鸦片之患,非一日之积,亦非一日可除。”

此书之价值,不仅在史料之翔实,更在立意之深远。李氏撰此书,非仅为纪实,更欲借此唤醒国人,共谋禁烟之策。其言“鸦片不去,国无宁日”,可谓振聋发聩。北平图书馆以此书铅印行世,亦可见当时有识之士对禁烟之重视。

总之,《鸦片事略》一书,既为鸦片祸国之实录,亦为禁烟救国之呼声。李圭以史家之笔,警世之言,为后人留下了宝贵的历史镜鉴。此书之传世,不仅有助于后人了解鸦片之害,亦足以为今日禁毒之借鉴。

|

|

|

《鸦片事略》二卷,清李圭所撰,光绪二十一年海宁州署刻本。是书详载鸦片之祸,始自外洋流入,迄于国中蔓延,其言凿凿,其情切切,实为警世之良箴也。李圭,字玉峰,海宁人,少好学,博览群书,尤留心时务。鸦片之害,彼时已显,然朝廷未察,民间未觉,圭乃奋笔疾书,以启世人。

卷一述鸦片之源起,自印度之罂粟,经英吉利之商船,流入中华,初为药物,渐成奢靡之品。卷二记鸦片之流毒,自沿海之埠,渐侵内地,士农工商,皆为其所惑,家破人亡,不可胜数。圭之笔,如利剑直指弊病,其言曰:“鸦片之害,甚于洪水猛兽,其毒人心,毁人体,败人家,亡人国。”其忧国忧民之心,溢于言表。

是书不仅详述鸦片之祸,更载防治之策。圭主张严刑峻法,以禁鸦片之流通,更倡兴教化,以正人心。其言曰:“法不严则不足以禁,教不兴则不足以正。”其策虽未及施行,然其识见之深远,令人叹服。

《鸦片事略》虽为小册,然其文笔雄健,论证严谨,实为清代禁烟文献之杰作。圭之书,不仅为当时之警钟,更为后世之鉴戒。光绪二十一年,海宁州署刻此书,流传至今,仍足以警醒世人,勿忘鸦片之祸,勿蹈前车之覆。是书之价值,岂止于一时一地,实为千秋万代之宝鉴也。

|

|

|

《夷氛闻记》五卷,乃清人梁廷柟所撰,清刻本存世。此书详载中外交涉之事,尤以鸦片战争始末为要。梁氏博学多识,亲历其事,故所记皆确凿可信,实为研究清代中外关系之重要典籍。

夫梁廷柟,字章冉,广东顺德人,嘉庆间举人,累官至内阁中书。其生逢多事之秋,目睹外夷之猖獗,内忧外患,交相逼迫。故发愤著书,欲以警世,冀后人知所鉴戒。其所撰《夷氛闻记》,乃集其毕生见闻,参以档案图籍,精心编纂而成。

此书五卷,首卷记鸦片之祸,详述鸦片输入之始,以及其后蔓延之甚。次卷载林则徐禁烟之事,言林公之刚正,及其受诬之悲。三卷至五卷,则详叙鸦片战争之经过,自英夷之挑衅,至清廷之败绩,无不备载。书中所述,既有战场之惨烈,亦有和议之曲折,更有朝廷内外之纷争,实为一幅波澜壮阔之历史画卷。

梁氏之笔,既有史家之严谨,又有文士之才情。其所记之事,虽多涉及夷务,然其目光所及,不止于外患,更及于内政之弊。书中对清廷之腐败,官吏之无能,皆有深刻之批判。其忧国忧民之心,溢于言表。

《夷氛闻记》一书,以其内容之丰富,史料之翔实,自问世以来,即为学者所重。清刻本虽存世不多,然其价值不减。此书不仅为研究鸦片战争不可或缺之资料,更为理解清代历史提供了重要之视角。梁廷柟以其非凡之见识,与史笔之精工,成就了此一传世之作,实为后人研史之宝鉴,治国之龟鉴也。

|

|

|

《信及录》一卷,清林则徐所撰,乃《中国内乱外祸历史丛书》之一。此书虽篇幅短小,然内涵深远,盖林公以其亲身经历,记述当时国家之内忧外患,笔锋犀利,言辞恳切。林则徐,字元抚,晚号竢村老人,福建侯官人,道光朝名臣,以禁烟抗英闻名于世,政绩卓著,文采斐然。是书为其晚年所著,实乃其心系社稷、忧国忧民之写照。

书中所录,多为林公与友人或朝中同僚之往来信函,内容涉及国家大事、民生疾苦、外交策略等诸般事宜。其文辞古朴典雅,笔力遒劲,既显其学识之渊博,亦见其胸怀之宽广。林公于信中,常以史为鉴,论及时政之得失,言辞恳切,直抒胸臆,令人读之动容。其于禁烟之事,尤多论述,盖因林公亲身经历,深知鸦片之害,故力主严禁,以保国本。书中亦多涉对外交涉之策,林公主张以理服人,而非以力压人,其外交思想,颇为先进,至今仍有借鉴之意义。

《信及录》非惟林公个人之传记,亦为清代中叶中国社会之缩影。书中所述内忧外患,实为当时中国之真实写照。林公以其睿智之眼光,洞察时局之纷乱,以其刚正之品格,力挽国家之危亡。其文虽短,然意蕴深远,既可视为林公个人之思想实录,亦可视为清代历史之重要文献。

此书成于清季,正值中国内忧外患交相逼迫之际,林公以笔为剑,力图唤醒国人,共御外侮。其文虽久远,然其精神犹在,至今读之,仍能感受到林公之爱国情怀与坚定信念。故《信及录》一卷,不仅为林公个人之文集,更为中国近代史上之一部重要文献,值得后人深读细研,以明其志,以鉴其行。

|

|

《戡靖教匪述编》十二卷,清石香村居士所撰,清末京都琉璃厂刻本。此书详述嘉庆年间白莲教之变,其事始末,了如指掌。居士以纪实之笔,叙当时之乱,彰朝廷之威,显将士之勇,亦寓劝诫之意于其中。

是书开篇,先述教匪之起,乃因民生困苦,邪教乘隙而入,蛊惑人心,遂酿成大祸。继而详载朝廷调兵遣将,戡乱平匪之经过。其间,将士用命,屡战屡捷;亦有奸佞之徒,误国害民,终遭天谴。居士笔锋所至,善恶分明,令人读之,既感振奋,又生戒惧。

书中亦多载当时名臣良将之言行事略,如额勒登保、德楞泰等,皆以忠勇著称,为戡乱之中流砥柱。居士于其功绩,不吝笔墨,详加记述,以彰其勋。同时,亦不讳言朝廷决策之得失,于时政之弊,多有指陈,足见其忧国忧民之胸怀。

《戡靖教匪述编》不仅为纪事之书,亦为劝世之作。居士于书中屡屡强调,民生乃国家之本,治乱之源。欲长治久安,必先安民富民。其言恳切,其意深远,实为当世之警钟,后世之鉴镜。

此书清末京都琉璃厂刻本,字迹清晰,版面整饬,足见当时刻印之精审。然岁月悠长,世间存本已稀,更显其珍贵。今人读之,不仅可窥当时之乱世风云,更可从中汲取历史之智慧,以鉴当今之世事。

总之,《戡靖教匪述编》一书,乃石香村居士心血所寄,亦为清史之重要文献。其记事详实,议论精当,文笔洗练,堪称纪事文之佳作。后人读之,当怀敬畏之心,思其深意,以古鉴今,庶几不负居士著书之苦心。

|

|

|

《戡靖教匪述编》十二卷,清石香村居士所撰,道光八年石香村刻本也。是书专述嘉庆年间教匪之乱,详记其事始末,备载戡乱之策,实为研究清代中期社会动荡之重要文献。

嘉庆初年,白莲教匪乱起,蔓延数省,朝廷震动。诏命将帅征讨,历时十载,始得平息。石香村居士,学问渊博,尤精史事,慨叹教匪之祸,乃广搜史料,亲身探访,著成此书。其书分十二卷,首卷总论教匪之源流,次卷至十卷分别详述各省戡乱之事,卷十一载将帅列传,卷十二附录奏疏、诏令及民间传闻。

是书体例严谨,史料翔实,叙事条理清晰,文笔简练有力。其述教匪之乱,不仅详记战事,且深究其因,言及朝廷政策之失,官吏腐败之弊,民间困苦之状,皆切中时病。其载戡乱之策,亦多精辟之见,如军需之筹措,民心之安抚,皆可为后世鉴。

石香村居士,虽隐于山野,然心怀天下,著书立说,以警世人。其书不仅为史料之瑰宝,亦为治世之良方。道光八年,石香村刻本刊行,流传后世,为学者所重。

今观是书,犹可想见当时之乱局与戡乱之艰辛。石香村居士,以史家之笔,录时代之痛,其志可嘉,其书可传。欲究清代中期社会之变,不可不读是书也。

|

|

|

《西征随笔》者,清汪景祺所撰也。其书一卷,笔精墨妙,文辞雅驯,为世所称。景祺,字不详,清乾隆间人也,生平事迹,鲜有传焉。是书乃其西征途中所记,山川风物,人物事迹,靡不毕录,详略得宜,洵为游记之上乘。

书中所载,自京师启行,历山西、陕西、甘肃诸省,乃至新疆等地。其间,山川之险峻,民情之淳朴,物产之丰饶,皆一一备述。尤以西北边陲之风貌,更为详实,可补史乘之阙。景祺笔力雄健,叙事条理明晰,夹叙夹议,颇有见地。其对边疆地理、民族风情之记述,颇具史料价值,为后世研究西北史地者所重。

是书成于乾隆年间,然未及刊行,仅以抄本传世。至民国十七年,北平故宫博物院得之,乃付铅印,广为流传。铅印本保留原书风貌,校勘精审,讹误甚少,堪称善本。书前有序,述其刊印之由,书后有跋,赞其文采之斐然。

《西征随笔》虽为游记,然其内容广博,包罗万象。举凡地理、历史、民俗、物产,无不涉及。其文清新流畅,读之如临其境,令人神往。夫游记之作,贵在真实,景祺是书,诚为不负此名。观其笔端所至,山川为之增色,人物为之生辉,可谓文与景俱佳矣。

今人读是书,既可览西北之风光,又可窥清代之社会,一举而两得。其为文也,辞约旨丰,言近旨远,可谓文质彬彬,洵为游记之典范。《西征随笔》之价值,不仅在文学,亦在史地。其为后世研究清代西北史地之重要文献,不可多得也。

|

本网所整理收集的公共领域版权的古籍电子版,均来自网络,仅用于交流、学习,非商业用途。如个别有侵权嫌疑,请告知删除。