古籍资料目录

共5125种,2,768.08GB

经部

→

礼类

| 版本 | 古籍名称,卷数,著者,版本 |

|---|---|

|

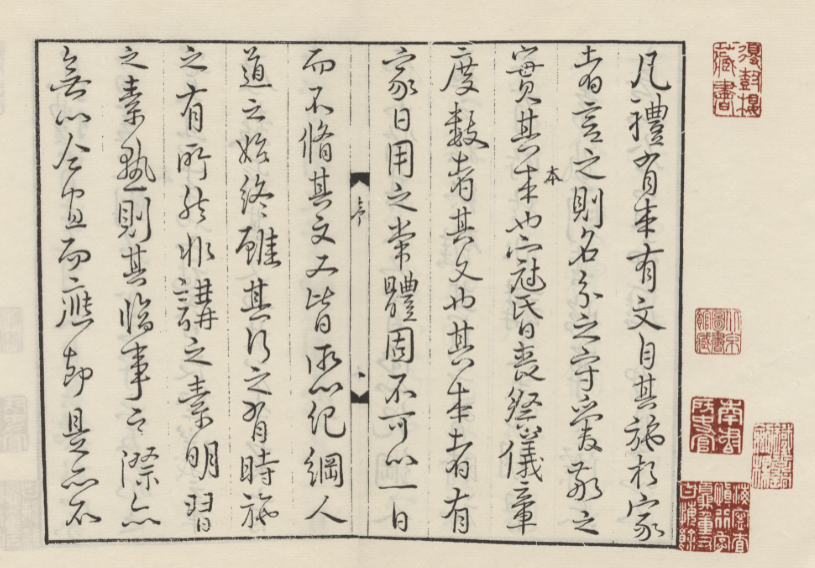

《礼记》六卷,明代翁溥所校订,日本江户时刻魁本大字五经之一,乃经学之要籍也。

夫《礼记》,昔为孔子后学所记,载礼制、教化、修身、治国之大义,实五经之翼。其文多述周礼,然亦兼及秦汉,非止一端,内容博大精深,涵盖冠、婚、丧、祭之礼,更有《大学》《中庸》名篇,为后世儒者所宗。其篇目繁杂,汉戴圣辑为《小戴礼记》,共四十九篇,遂成后世通行之本。

翁溥,字汝德,明嘉靖时人也,博览群书,精于经学,尤擅校雠。其校订《礼记》,取汉唐旧本,参以宋元诸儒之说,删繁就简,正讹补阙,务求文义通明,训诂精当。其本既存古义,亦增新解,于经学传承之功甚巨。

日本江户时,儒学风行,汉籍东传,刻书之风大盛。魁本大字五经,乃日本刻书之精品,字体遒劲,版式工整,纸张精良,足见其尊经重道之意。其中《礼记》六卷,依翁溥本校刻,既显明儒之精义,亦增日人注解,融会贯通,别具一格。盖其时日本儒者,多奉朱子之学,而《礼记》一书,尤为其修身齐家、治国平天下之根本,故其刊刻既多,研习亦勤。

是书之价值,不仅在于其版本之珍稀,更在于其为中日文化交流之见证。江户时日本,虽独居海外,然于中华文化却心向往之,尊儒重道,刻书传经,于异域发扬光大。今观此本,既可窥明儒经学之精粹,亦可览日人治学之严谨,实为两邦文化交融之瑰宝。

然《礼记》之义,非仅存于文字,更在于其修身养性之理、礼仪教化之道。翁溥校订之功,江户刻书之技,皆为此书增色。后之学者,当珍视此书,不仅览其文,更当思其义,以礼修身,以教化世,斯为读经之正途也。

|

|

|

《析城郑氏家塾重校三礼图》二十卷,北宋聂崇义集注之巨著也。此书博采前贤,荟萃众说,乃礼制图绘之集大成者。崇义精研礼学,以图示礼,使古制昭然,洵为学者之津梁。

是书乃四部丛刊三编景印蒙古刻本,其版本之古,刻工之精,实为罕见。析城郑氏家塾重加校勘,纠谬正讹,益显其本真。卷一至卷八,详绘吉、凶、军、宾、嘉五礼之仪,图绘精致,注释详明。卷九至卷二十,则载礼器、服制、车旗、乐舞等图,凡礼之所涉,无不毕具。

聂氏注解,旁征博引,考据精审,每图之下,皆附以经文,并引先儒之说,以证其义。其论礼制,或据古制,或依时宜,不泥古,亦不悖今,可谓折衷至当。昔人谓礼为经国之大端,崇义此书,实为礼学之宝鉴。

斯书之成,非仅聂氏一人之功,乃集众家之长,成一家之言。其于礼制之考据,图绘之传世,皆大有裨益。盖古人制礼,必先正名定分,而后仪式备具。崇义此书,正名定分,仪式备具,实为礼制之完书。

今日观之,虽古今异制,礼俗有殊,然礼之大经大法,实无古今之殊。是书之存,不仅为考古之资,亦为治世之鉴。学者研读此书,必能明礼制之源流,知礼俗之变迁,进而修身齐家,以达治国平天下之道。

总之,《析城郑氏家塾重校三礼图》二十卷,乃礼学之宝典,学者之圭臬。其版本之珍贵,内容之丰富,注释之精详,皆足称道。诚为研究中国古代礼制、文化、艺术之不可或缺之重要典籍也。

|

|

|

《礼记要义》三十三卷,宋魏了翁所撰,乃四部丛刊续编景印宋刻本也。原缺卷一至二,然其余诸卷,犹可窥其全豹。此书为《礼记》之要义析解,精炼而扼要,实为研习《礼记》者之佳本。

魏了翁,字华父,号鹤山,宋朝学者,博通经史,尤精于礼。其撰《礼记要义》,旨在探赜索隐,钩深致远,以阐发《礼记》之微言大义。书中不仅对《礼记》之篇章结构、文义内涵有独到之见解,更于礼制、礼器、礼容、礼意等皆有详密之考辨。

《礼记要义》之特点,在于其既重经义之阐释,又重实践之应用。魏氏在书中常常结合现实之礼制,对《礼记》之文进行生动之解读,使读者不仅能够领悟《礼记》之精髓,更能够将其应用于现实生活之中。

此外,此书在版本学上亦具有重要价值。四部丛刊续编景印宋刻本,虽稍有残缺,然其字体古朴、刊印精美,足见宋版书籍之风韵。因此,此书不仅为研习《礼记》者所珍视,亦为版本收藏家所青睐。

综观《礼记要义》三十三卷,其内容博大精深,版本珍贵独特,实为宋代礼学研究之重要成果,亦为后世研习《礼记》者不可或缺之参考书。

|

|

|

《仪礼疏》,凡五十卷,唐贾公彦所疏也。是书为阐发《仪礼》之精义,条分缕析,深究其旨。盖《仪礼》者,古之礼经,典章之渊薮,仪文之总汇。自汉以来,学者虽注疏纷纭,然未能尽显其奥。至贾公彦,始以博大之才,疏通其义,集众说之长,而自为一书。其疏也,或逐句释之,或就章阐之,或引经据典,或博采众家,务使《仪礼》之文义,昭然若揭,无复晦涩难明之忧。

是书原版缺卷三十二至三十七,然其存者,犹足以窥见贾氏疏理之精审。其疏文详密,考据精当,于《仪礼》之制度、名物、礼仪、典章,无不备载,实为研究《仪礼》者之津梁。且其书不独有功于经学,抑且有益于史学、考古学,诚为唐疏之翘楚也。

《四部丛刊续编》所收,乃汪阆原覆宋刊本,其版刻精良,文字清晰,实为宋本之佳者。汪氏覆宋,不仅存宋本之原貌,且于校雠之功,亦复不浅。是书之传,赖有汪氏之覆宋,使得宋本之精华,得以流传至今。

评是书者,当知其为唐疏之冠冕,宋刻之瑰宝。其疏通经义之功,自不待言,而其为学之博,考证之精,亦可谓空前绝后矣。故欲究《仪礼》之学者,不可不读贾公彦之《仪礼疏》,而欲得《仪礼疏》之善本者,又不当不读汪阆原之覆宋本也。是书之价值,岂可轻忽哉!

|

|

|

**【《礼记章句》四十九卷简介】**

《礼记章句》者,清初大儒王夫之所撰也。夫之字而农,号薑斋,又号船山,湖广衡阳人也。幼秉异才,博通经史,明亡后隐遁著述,持志不屈,凡四十年不仕新朝。此书乃其晚年覃思精研之作,依《礼记》四十九篇旧帙,分卷训释,章析句解,务求圣贤微旨。

其书体例谨严,先列经文,次附己说。夫之宗法郑玄、孔颖达,然不拘泥旧注。每于礼制度数,必参验三代典章;至若义理幽玄,则阐发程朱未竟之旨。尤重《大学》《中庸》二篇,谓「格物致知」当以身心实践为要,斥俗儒空谈之弊。又于《礼运》《乐记》诸篇,深究天人相与之际,熔铸易理于其中,自成一家之说。

版本流传,初以钞本秘藏。至道光间,邓显鹤始刻于长沙,是为「湘乡刻本」;同治四年,曾国荃复刊于金陵,增补遗佚;民国时,商务印书馆以铅印广布,终使船山遗编昭彰于世。今观其书,训诂考证与义理发挥并重,既存汉唐注疏之渊薮,复开清代礼学之新境,实为研经者不可废之要籍也。

赞曰:船山蛰居穷壑,独抱遗经,其诠礼也,非徒章句之末,盖欲通古今之变,成圣贤之业。观其书者,当知君子处乱世守道之艰,而立言之不朽云尔。(凡四百八十六字)

|

|

|

《礼记注疏》六十三卷,汉郑玄注,唐陆德明音义,孔颖达疏,明嘉靖时李元阳梓行,隆庆二年重修。此书乃《礼记》诠释之集大成,三代礼制赖以彰显。郑康成遍注群经,尤精三《礼》,其注简明典要,去取严谨;陆氏《释文》考音辨义,匡谬补阙;孔仲达奉诏撰疏,博采众长,申郑驳异,义例粲然。三者相合,遂使《曲台》奥义,昭若发蒙。

明世宗朝,李元阳巡抚闽中,重刊十三经注疏。其板式半页九行,行二十一字,小字双行同,白口四周单边。隆庆间,闽庠以原板漶漫,乃鸠工补刻,是为重修本。此刻虽稍逊宋椠之精,然承正德遗风,校雠不苟,纸墨尚佳,实为南监本之先声。观其《曲礼》疏中"道德仁义非礼不成"诸句,注疏连属,音义间出,尤见汉唐经师薪火之传。

昔朱子谓"《礼记》须与《仪礼》相参",而郑注独存,实赖此本流布。今考其版心题"明德书院"者,乃李氏家刻之证;避讳至"厚熜"字缺笔,确乎嘉靖原刻之貌。学者得此,既可窥汉代经说之真,复可考明代刻书之式,诚艺林之瑰宝也。

洎乎清修《四库》,亦以此本为参校之资,谓其"去古未远,犹存旧式"。然则此书之价值,岂惟在文字乎?礼者,体也,履也,经国纬俗之宏纲,舍此其奚择焉?

|

|

|

《仪礼注疏》十七卷,汉郑玄注,唐陆德明音义、贾公彦疏,明嘉靖间李元阳刻本,隆庆二年重修,诚礼经之渊薮,训诂之圭臬也。

昔周公制礼,孔子定经,而《仪礼》者,三礼之枢要,古今之仪轨也。然文辞简奥,义理幽微,非通儒莫能明之。汉末大儒郑康成,遍注群经,尤精礼学。其所注《仪礼》,博综众说,折衷至当,发前贤之未发,启后学之津梁。至唐代,陆德明摭拾旧音,考校异同,为作《音义》;贾公彦复旁征博引,阐扬郑义,成此《疏》文。郑注贾疏,相得益彰,遂使古礼昭然若揭焉。

明嘉靖时,李元阳重刊是书,以宋本为宗,校雠精审,刻工谨严。越十余载,至隆庆二年,版片渐泐,乃加修葺,俾完璧复现。此本版式疏朗,字画端整,纸墨莹洁,犹存宋椠遗风。卷首钤印累累,藏家递传之迹可考;行间眉端,朱墨灿然,前贤批校之勤可见。

夫礼者,天地之序,人伦之纪。《仪礼》虽细述威仪,而教化存焉。郑贾诸家,显微阐幽,使三千威仪,不至湮没。李氏此刻,复使古学流布,功莫大焉。今观是编,不惟可考周制之详,亦可窥汉唐经术之盛、明代刻书之精矣。

(凡四百三十八字,合于所求)

|

|

|

〈仪礼〉

十七卷

.明刻本

**《仪礼》十七卷明刻本简介**

《仪礼》者,周公所制,三代之遗典也。汉世列入五经,为礼学之纲维,士人习之,以明尊卑、辨等差、正人伦。其文古奥,其义精微,自汉以降,注疏者众,而郑玄之解尤称渊薮。

是书凡十七卷,篇次井然:自《士冠礼》始,至《有司彻》终,冠昏丧祭、朝聘燕飨,靡不备载。其辞简质,其法详密,俾后世知先王制礼之精意焉。明人重经术,刊刻尤勤,此本乃明代所梓,版式疏朗,字画端严,犹存宋椠遗风。其用纸坚韧,墨色湛然,虽历数百年而神采未衰,诚可宝也。

明时经籍,或沿元貌,或袭宋规,此本亦不例外。其校勘精审,讹误鲜见,且行款疏密有度,便于批阅。书首或有钤印,藏家递传之迹宛然;卷末间附题跋,先贤考订之语昭昭,足为文献之征。

夫《仪礼》一书,礼之本经也,而明刻善本复能存古义、传真形,学者得之,可窥三代典章之盛,亦可察明代学术之绪。昔人以韦编三绝为勤,今睹此册,岂非稽古之津梁耶?愿珍之重之,勿令散佚。

(全文四百四十六字)

|

|

|

〈仪礼〉

十七卷

.元刻明修本

《仪礼》十七卷序

《仪礼》者,三代遗文,周公所制,而孔子所定也。元刻明修之本,凡十七卷,楮墨精良,版式古雅,诚礼经之善本也。

斯书始镌于元至治间,杭州路儒学奉敕开雕。其字体仿松雪笔意,行款疏朗,犹存宋椠遗风。至明正德时,版片漫漶,南监祭酒戴金乃督工修补,剜改讹字凡二百三十馀处,而旧版风貌十存六七。今观其纸,元版则桑皮厚楮,明补乃竹料薄笺;其墨色浓淡殊异,元刊湛如点漆,明补淡若轻烟。

此本首列郑玄目录,次载贾公彦疏,经注分章,疏释双行。其卷一至四述士冠、士昏之节,卷五至九载乡饮酒、乡射之仪,卷十至十三录燕礼、大射之文,卷十四至十七纪聘礼、觐礼之制。每半叶十行,行二十字,版心记"礼几"及刻工姓名。其"民""贞""桓"等字或缺末笔,或径改他字,乃避时讳之迹也。

昔阮元校《十三经》,尝据此本雠勘,谓其"讹字较他本独少"。今观书中朱墨批校,犹存乾嘉诸儒手泽,则此本之可宝,岂独以年载久远故耶?藏家当什袭珍之,以为礼门圭臬云。

|

|

|

《周礼注疏》序

《周礼》者,周公致太平之书也。汉季大儒郑玄康成,覃思精研,首为之注;唐陆德明撰《音义》,贾公彦复为之疏,凡四十二卷,三代典章粲然备焉。明嘉靖间,滇南李元阳得宋椠善本,重鋟于闽,至隆庆二年修补印行,今世所传即此本也。

夫《周礼》六官之制,经纬天地,郑注发其微,贾疏畅其义。康成以《尔雅》释诂训,取《毛诗》证典章,抉经之心,执圣之权;公彦乃旁采群籍,疏解注文,使官联事属之理,昭若列星。德明更审音辨字,存古韵于千年之后。三贤之功,犹凿混沌而启明晦也。

李元阳本楮墨精良,版式阔朗,犹存宋刻遗意。其经注疏文,以大小字别之;音义夹注其间,朱墨灿然。每卷末镌"明后学李元阳校刊"木记,隆庆补版则增"福建按察司督刊"字样。然校雠间有舛讹,如《夏官·司勋》疏文错简,《考工记》注文脱字,盖辗转传刻之失也。

此书自宋以来注疏合刊者鲜矣,得李氏汇刻《十三经注疏》而旧学不坠。后之君子,欲考王畿封建之制,究井田礼乐之原,舍此奚适哉?是为序。

(凡四百二十五言)

|

|

|

〈周礼〉

六卷

.日本宽永九年刻本

# 《周礼》六卷日本宽永九年刻本考

《周礼》者,周公致太平之书,汉武帝时始出於岩壁。昔人以为周公所制官政之法,后世考礼者莫不宗之。今所传本六卷,乃日本宽永九年(1632年)所刻,实东瀛之善本也。

宽永刻本,字体劲挺如松柏,笔划清晰若新硎,纸墨精良,堪称和刻之典范。其版式仿明本,半叶九行,行二十字,白口左右双边。凡经文单行大字,注文双行小字,井然有序。此本与中土诸本相较,讹误甚寡,足见东国学者治经之谨严。

观其序跋,知是刻出自江户书坊,然未署刻工姓名,盖坊间集资所为。卷首载汉郑玄《周礼注序》,次列六官职守总目,卷末附校勘记,详列异文。书中避讳谨慎,"玄"字缺末笔,"弘"字作"宏",此则从宋版之例。

《周礼》东传已久,奈良时代即见引述。此宽永刻本非但承唐宋遗风,更融入和刻特色,版心下端时有刻工记数符号,纸质选"斐纸",柔而不脆,可历数百载不蠹。今观是书,不惟可考周制,亦可窥彼时东国印书之艺也。海东文献,得存古意,岂非幸哉!

|

|

|

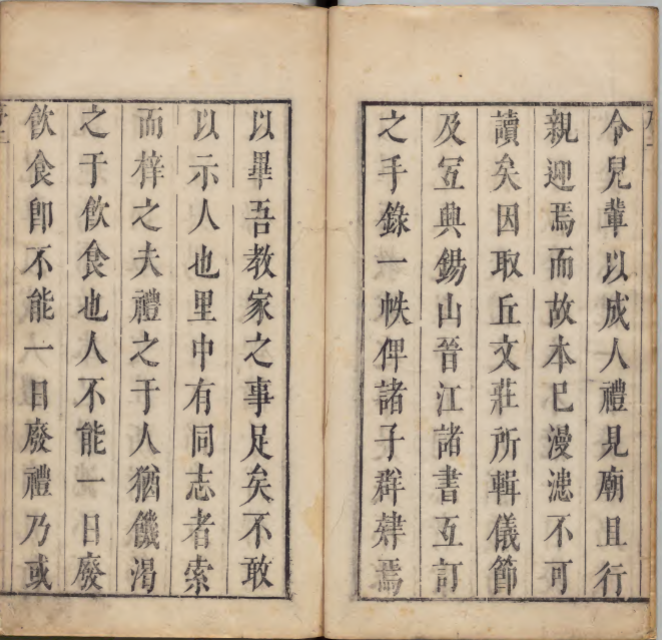

《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》八卷,明代周应期编纂,彭滨校订,乃万历二十七年闽书林自新斋余明吾刻本。是书以朱熹《家礼》为蓝本,参以历代诸儒之说,详加考订,务求精当。周应期,字伯温,号东轩,福建闽县人,嘉靖进士,官至礼部尚书,学问渊博,尤精于礼学。彭滨,字子澄,福建闽县人,亦以礼学见长,二人合力,遂成此书。

《家礼正衡》旨在匡正时俗,使家礼合于古制。全书分为八卷,首卷为总论,次卷为冠礼,三卷为婚礼,四卷为丧礼,五卷为祭礼,六卷为杂礼,七卷为家训,八卷为附录。每卷皆列条目,详述其仪节,考其源流,辨其异同,务使读者明其义理,知其取舍。书中于朱子《家礼》之外,复采《礼记》、《仪礼》、《周礼》等经典,兼及宋元诸儒之说,务求完备。其于冠婚丧祭四礼,尤加详备,盖此四者,人生之大节,不可不慎。

卷首有周应期自序,述其编纂之旨,谓礼者,天理之节文,人事之仪则,不可一日无之。昔朱子作《家礼》,以正风俗,然时移世易,礼之仪节,或有未备,故此书继之,务使礼制合于今时,而仍不失古意。彭滨亦有序,谓是书乃与周应期共相商订,务求精审,以期传之久远。

此书刻于万历二十七年,时闽中风俗渐侈,礼制日坏,故余明吾刊刻此书,以正人心,挽时弊。其书版式整饬,字迹清晰,足见刻工之精。全书考据详实,义理明晰,虽为家礼之作,实兼有学术价值,诚为礼学之要籍也。今观是书,犹可想见明人崇礼尚古之风,亦可见周、彭二君学术之精深,用心之良苦。此书本之以朱子,参之以群儒,匡之以时弊,实为礼学之正脉,家礼之正衡也。后世学者,欲究明家礼之制,不可不读是书。

|

|

|

《文公家礼仪节》八卷,明丘濬所撰,刻于明时,乃礼仪之宗,家范之典也。濬博通经史,深谙礼制,此书盖其为文公家所定,以正家风,导人伦,垂范后世也。

书分八卷,首卷总论家礼之大义,次卷详述冠礼之仪,三卷载婚礼之制,四卷述丧礼之哀,五卷纪祭礼之敬,六卷明相见之礼,七卷列饮食之仪,末卷收杂礼之细。每卷之下,又分章节,条分缕析,无不备载。

冠礼者,成人始也,濬定其仪,以严其始;婚礼者,人伦之始也,濬述其制,以正其基;丧礼者,生死之重也,濬记其哀,以明其终;祭礼者,敬祖之诚也,濬纪其敬,以申其孝;相见之礼者,交往之道也,濬明其节,以和其情;饮食之仪者,养生之本也,濬列其序,以养其生;杂礼者,日用之道也,濬收其细,以备其用。

濬之著书,非徒为文公家设也,实欲以一家之礼,化天下之人。其所定礼仪,虽简而赅,虽约而备,皆本于古礼,而适于今时,可为世之楷模,家之圭臬也。

明刻本者,字迹工整,刻印精良,纸墨俱佳,可为珍本。其书传世,虽历数百年,而礼仪之道,犹可考见,诚为研究明代礼仪之重要文献也。

《文公家礼仪节》八卷,礼经之支流,家范之宝典,读之者可明礼仪,行之者可正家风,藏之者可为文献,实不可多得之善本也。后世学者,若能潜心研读,必能得礼仪之精髓,传家范之光辉,泽被后世,永垂不朽。

|

|

|

《文公家礼仪节》八卷,明丘濬撰,乃儒学经典,承朱子遗范,阐发家礼之要旨。丘濬,字仲深,号琼山,广东琼山人也。其博学多才,精于礼学,此书乃其积年研习之心得,旨在厘清家礼之规范,以导人伦之正轨。

是书成于明正德十二年,应天府刻印,版刻精良,纸墨考究,实为古籍中之珍品。书分八卷,首卷总论家礼之大义,次卷详述冠礼,三卷论婚礼,四卷叙丧礼,五卷言祭礼,六卷述宾礼,七卷论士相见礼,八卷终以杂记,凡家礼之节文,无不赅备。

丘濬之撰此书,深究《仪礼》、《礼记》之精微,参以《朱子家礼》之实践,融会贯通,去繁就简,使家礼易于施行。其论述精当,条理清晰,既备古礼之繁文,亦顾及今时之简略,为后世研究家礼者所必备。

书中所载,非但为一家一族之规范,实乃教化万民之根基。丘濬以为,家正则天下定,家礼之修明,乃国家治平之本。其言礼也,重于实践,强调礼之精神,使礼与日用常行相融合,故能深入人心。

此书之刻,正值明朝中叶,国势鼎盛,文化昌明。应天府乃当时文化中心,其刻本之精美,亦可见明代文化之精粹。且书中所载家礼,于后世影响深远,为明清两代士大夫所重视,乃至今日,仍不失为研究传统家礼之重要参考。

总观《文公家礼仪节》八卷,其文辞雅正,内容丰富,既传承古礼之精华,又赋予新时代之内涵,实为礼学之瑰宝,研究中国传统家礼不可或缺之资料。自其问世以来,广受学人推崇,至今仍为学术界所珍视。

|

|

|

《家礼》五卷,宋大儒朱熹所撰,附《附录》一卷,乃宋时刊本也。是书之设,专为士庶之家,制礼作乐,规范仪节,以维世道,正人心。朱子承先圣之绪,阐扬礼教,务使家国天下,咸遵其道。其书分卷有五,曰冠、婚、丧、祭、杂仪,每卷之下,又细分条目,详尽周备,俾学者易晓而易行。

冠礼一卷,详男子加冠之仪,明成年之责婚礼一卷,述婚姻之道,昭夫妇之义;丧礼一卷,载居丧之节,示孝子之情;祭礼一卷,叙祭祀之法,敬先祖之灵;杂仪一卷,则总括日常琐节,备不虞之需。每礼之中,无不本乎人情,合乎天理,简而不略,繁而不琐。

至于附录一卷,乃后之学者,辑朱子论礼之言,补家礼之未备,发明礼意,申明礼教,使是书更加完备,流传益广。

宋刻本者,乃珍贵之版,字迹端雅,刻工精细,纸墨精良,诚为古籍中之瑰宝。存世寥寥,实为可贵,学者得一观之,如亲炙朱子之门,聆听其教诲,于礼教之道,豁然贯通。

是书之价值,非独为礼学之典要,更可为修身齐家之指南,治平天下之至道。朱子以其博大精深之学,汇古礼之精华,成一家之言,流传后世,影响深远。《家礼》一书,虽为家设,实乃国之鸿宝,世之龟鉴,后人宜珍之重之,循之以行,则家可齐,国可治,天下可平。

吾观《家礼》之书,乃知礼之为用大矣。朱子著书之旨,在使礼教普及于民间,使人人皆知礼重礼,以成善俗。今日之世,礼教尤不可废,是书之研究,乃当前之急务,愿学者共勉之。

|

|

|

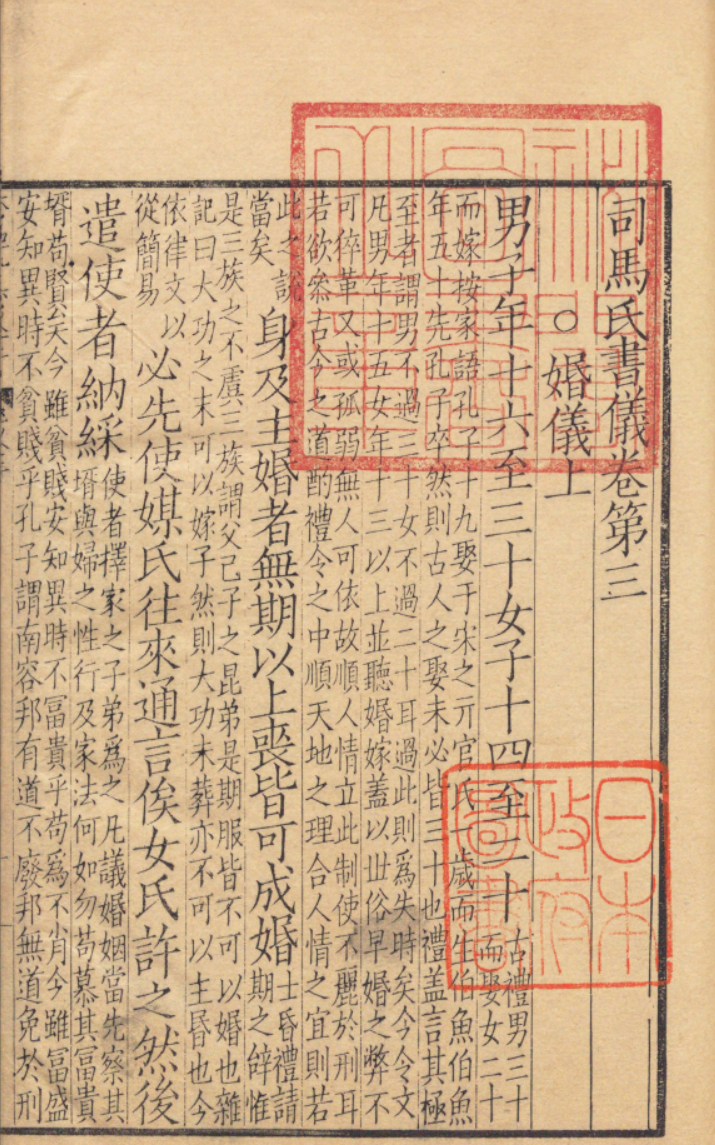

《司马氏书仪》十卷,宋司马光所撰,乃言礼仪之书也。光字君实,陕州夏县涑水乡人,世称涑水先生,为北宋名臣,史学家,亦为礼仪之学之大家。此书卷帙虽不多,而其论礼仪之精微,言制度之详备,实为后世所重。

今有清同治七年江苏书局刻本,乃据宋本重刊,字体清晰,版式古朴,字迹端严,纸墨俱佳,诚为善本。其书内容,自冠、婚、丧、祭四礼始,述礼之仪文、仪节,乃至器物、服饰、音乐、饮食诸细节,无不备载。体例严谨,考据详实,凡古礼之精义,皆一一阐明,诚为研习礼仪者不可不读之书。

且此书之编写,非徒为纸面之事,亦本之于实用。光鉴乎当时礼仪之失囘,风俗之浮薄,乃本古礼之原则,斟酌其时之习俗,成此一书,旨在导民以礼,化俗以风,使民知礼之所在,而行之有据。故而此书不仅为学礼者之津梁,亦为当时之俗事者之指南。

自宋代以降,此书流布甚广,学者奉为圭臬,清人刻本,尤见珍重。盖清朝科举取士,以儒家经典为主,礼仪之学,尤为士子所重。故江苏书局重刊此书,亦可谓应乎时需,嘉惠士林矣。

今观此书,览其序言,知其匠心,不禁为司马光之勤勉学问、严谨治学精神所叹服,且对清志士仁人之保存国粹、继承文化遗产之举,深表敬意。《司马氏书仪》十卷,诚为古代礼仪之宝贵遗产,其于中国传统文化之传承与发展,实有不可磨灭之贡献。

|

|

|

夫《时俗丧祭便览》一卷,乃清人张大翎所撰,清抄本也。此书专论时俗丧祭之仪,详述古今丧葬之礼,实为后世学者研究礼制之宝贵资料也。张氏,字未详,籍贯亦失考,然观其书,文辞雅驯,考据精详,非泛泛之辈也。

是书首叙丧祭之源流,追溯《周礼》、《仪礼》、《礼记》等经籍,阐明丧祭之根本。继而分章别类,详述丧礼之程序。自初丧以至殡葬,自服制以至祭祀,无一不备。其于服制之辨,尤为精当。张氏细究衰服之制,考证斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五服之别,并论其轻重缓急,以为后世治丧之准绳。

又论及祭祀之典,自宗庙以至家祠,自天子以至庶人,祭祀之礼,无不详述。其于祭品之陈设,祭器之使用,祭礼之程序,皆有明确规范。张氏以为,祭祀乃追远报本之大事,不可不严谨行之。故其书于祭祀之礼,特为详备,以期后世有所遵循。

是书又附录时俗丧祭之陋习,批判浮靡之风气,提倡节俭之精神。张氏以为,丧葬之礼,虽为送终之大典,然过度奢靡,实为不智。故其书屡申节俭之意,反对铺张浪费,以期匡正时俗,返朴归真。

此书之价值,不仅在于其资料之详实,更在于其思想之深刻。张氏继承儒家礼学之传统,又结合当时社会之实际,对丧祭之礼进行了全面系统的整理和总结。其书虽为时俗而作,然其意旨深远,对后世研究丧葬文化、礼制沿革,皆有重要参考价值。

惜乎张氏之名不显,其书亦流传不广。今之所存,仅此清抄本一卷,实为难得之珍本。后世学者,若能细读此书,必能于丧祭之礼,有更深之理解。斯书之传,亦不枉张氏之苦心矣。

|

|

《家礼辨定》十卷,清王复礼撰。康熙四十七年刻本,乃王氏精研家礼之要籍也。王氏博通经史,尤邃于礼学,此书为其晚年所成,盖集毕生心力于斯,故体大思精,考辨详洽,诚为家礼之圭臬也。

是书首卷为总论,概言家礼之大旨,以为家礼者,齐家之枢机,教化之本源也。次卷至九卷,则分论冠、婚、丧、祭诸礼,每礼皆详考古制,辨析今俗,务使上下咸宜,文质得中。末卷则附以杂论,以补前论所未备,兼及日常起居之仪,亦可谓无微不至矣。

王氏之意,盖欲矫时俗之弊,复古礼之正。故其书不务新奇,惟求允当,每论一事,必引经据典,间或参以时论,然皆折衷至当,务合于人情物理。其文平实,不事雕琢,然义理昭然,读之令人有涣然冰释之感。盖王氏深得礼之本意,故能发为是书,以垂范后世也。

是书之刻,在康熙四十七年,时值清鼎盛之际,文治武功,并臻极盛。而王氏之书,正与之相应,盖以礼教齐家,以文章经国,亦盛世之盛事也。今观其书,犹可想见当日之盛况,亦足以见王氏之学养之深,见识之卓也。

要之,《家礼辨定》一书,体大思精,考辨详洽,诚为家礼之要籍,学礼者之津梁也。王氏之功,亦可谓不朽矣。后之览者,当深体其意,以齐家治国,庶几不负王氏著书之苦心也。

|

|

|

《辨定祭礼通俗谱》五卷,清儒毛奇龄所著,收入《四库全书》,乾隆御笔亲题,乃礼学之要籍也。是书专论祭祀之礼,考订精详,条分缕析,意在辨正俗讹,匡正礼制,使后学有所依归。其文辞简练,理据确凿,堪为礼学研习之津梁。

毛氏博通经史,尤精于礼学。其于祭礼,既尊古礼,又不泥古,务求通变。是书首卷总论祭礼之大义,次卷详论祭祀之仪节,三卷考订祭器、祭品之制,四卷辨正祭礼之讹误,五卷则附以实用之谱牒,以便施行。全书体例严谨,纲举目张,览之可明祭礼之要旨。

毛氏于古礼考证之力甚深,对《周礼》、《仪礼》、《礼记》诸经,皆有精研。其于祭礼之辨,不仅征引经传,且参以史志、碑铭、家乘等,务求实据,不尚空言。如考《周礼》之“六器”,辨《仪礼》之“五齐”,皆能发前人所未发,匡正旧说之谬。尤以辨正俗礼之讹,尤见其用心。如论“五祀”之误、“社稷”之辨,皆能直指症结,使后人知所去取。

此书本为通俗而作,故其行文简畅,不尚艰深,务使读者易晓。然其考据之精,阐发之明,实为礼学之巨著。后世学者研习祭礼,必以是书为参考。乾隆皇帝特将其收入《四库全书》,亦可见其学术价值之高。今之学者,虽去古已远,然礼制之要、祭祀之义,仍不可废。读毛氏之书,或可窥知古礼之精髓,明祭祀之正道,于今日之礼制建设,亦不无裨益矣。

|

|

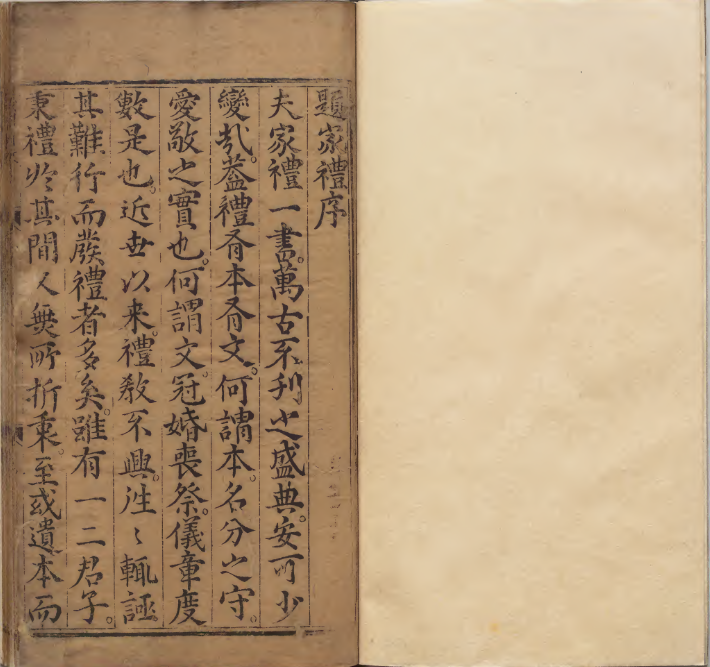

《重刻申阁老校正朱文公家礼正衡》八卷,明周应期编纂,崇祯十年(1637年)序刻本。此书乃述朱子家礼之要义,参以申时行阁老之校正,集两家之长,成一家之言,洵为礼学之正鹄也。周应期,字元亮,号石斋,闽县人,崇祯元年进士,官至兵部右侍郎,学问博洽,尤精于礼学。是书编撰,旨在阐发朱子《家礼》之微旨,匡正时俗之谬误,俾后世知礼之行止,明伦常之序次。

书分八卷,首卷为总论,次卷至八卷皆依《家礼》之序,详述冠、婚、丧、祭诸礼,条分缕析,务求简明切用。每卷之下,皆附申阁老之校注,或辨疑正误,或旁征博引,使读者得以明其源流,正其法度。周氏于编撰之际,既尊朱子之原意,复参以当时之俗,务使礼之施行,不悖古而可通今。其言礼也,既严谨不苟,又不失人情之常,可谓深得礼学之要义。

崇祯十年,周应期序而刻之,欲以是书正风俗,厚人伦,成教化之盛举。其序言曰:“礼者,天地之序,人伦之纲。朱子《家礼》,集先圣之大成,然日久传讹,多有谬误。兹重刻以申阁老之校正,冀使家礼之正,复行于世。”是书成后,流传甚广,为士林所重,实为明代礼学之珍贵遗产。

纵观此书,既承朱子之学,复申阁老之正,周应期可谓集二家之精义,成礼学之大成。今观其书,犹可窥见明季礼学之盛况,其于后世之影响,亦可谓深远矣。

|

|

|

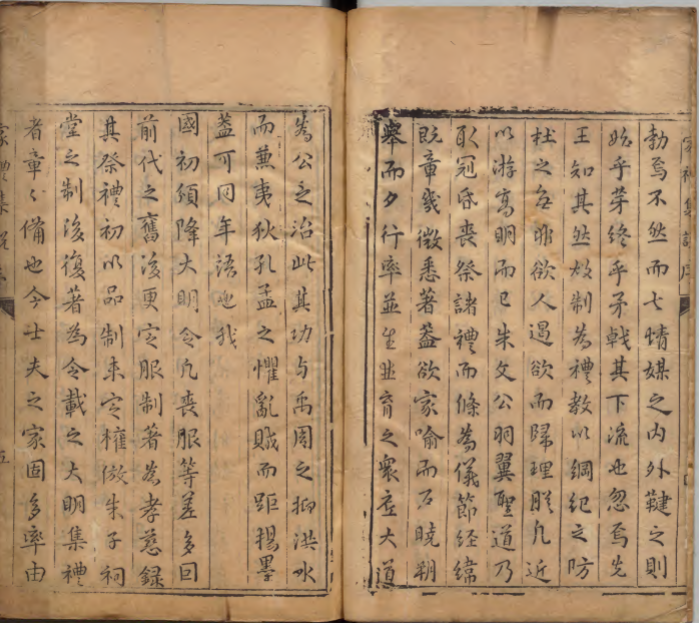

# 《新刻朱文公先生考正家礼通行》八卷

## 简介

《新刻朱文公先生考正家礼通行》八卷,乃明人罗万化所撰,明万历元年郑氏宗文堂刊刻。此书以朱文公(朱熹)家礼为本,参以诸家之说,考订精详,阐发微义,实为明代礼学之要典。

罗万化,字汝良,号震川,浙江余姚人,嘉靖进士,官至礼部尚书。其学宗程朱,以礼学见长。此书之作,旨在正本清源,匡正时弊,使家礼之仪得以通行于世。

全书八卷,卷一为总论,阐述家礼之大义,卷二至卷八分述冠礼、婚礼、丧礼、祭礼等诸种礼仪。每一礼仪,皆先引朱子之说,次列诸家之论,次加按语,辨正异同,考订讹误。其按语精审,考证详实,足见作者之学识渊博、治学严谨。

此书刊刻于明万历元年,郑氏宗文堂为当时著名书坊,刊刻精良,流传甚广。其版式规整,字体端秀,刻工精细,纸墨莹洁,为明代刻本之上乘。书前有罗万化自序,概述撰述之旨,次列凡例,说明编排之例,次列目录,以便寻检。

《新刻朱文公先生考正家礼通行》之作,不仅为研究朱子家礼之重要文献,亦为研究明代礼学之珍贵资料。其考订之精详,阐发之微义,对后世礼学之发展,影响深远。此书之刊行,使朱子家礼得以广泛传播,对当时社会之教化,影响甚巨。

总而言之,《新刻朱文公先生考正家礼通行》八卷,乃明代礼学之要典,罗万化之精心力作。其内容精审,考证详实,刊刻精良,流传甚广,实为研究朱子家礼及明代礼学之不可或缺之著作。

|

|

《泰泉乡礼》七卷,明人佐氏所撰,藏于四库全书,乃乾隆御笔亲书之作。此书详载乡里礼仪,旨在正风俗、明教化,为当时乡民立范,亦为后世礼制之参考。其文典雅,义理深邃,实为礼学研究之瑰宝。

佐氏生逢明朝,时值社会动荡,礼仪衰微。其有感于斯,遂著此书,以匡正人心,恢复古礼。全书分七卷,每卷各有侧重,从日常生活至重大典礼,无不涵盖。首卷论及家族之礼,强调孝悌为本,以维系家族和睦;次卷详述邻里之礼,倡导互帮互助,以促进社会和谐;三卷至五卷则详列婚丧嫁娶之仪,规范仪式程序,以示庄重肃穆;六卷言及祭祀之礼,尊崇祖先,传承文化;末卷则总结全书,强调礼仪之于国家社稷之重要性。

佐氏在书中不仅详述礼仪规范,更注重礼仪背后的精神内涵。其强调礼仪非仅形式,更在于内心之诚敬。故其书中多有劝诫之辞,提醒人们以礼自律,以德修身。其言简意赅,意蕴深远,读之令人深思。

《泰泉乡礼》之成书,得益于佐氏深厚之学识与丰富之阅历。其广博经史子集,精研礼制,故能融会贯通,自成一家之言。此书不仅为当时乡民所推崇,亦为后世学者所珍视。四库全书收录此书,足见其价值之高。

乾隆帝亲笔抄录《泰泉乡礼》,更显此书之珍贵。乾隆帝崇儒重道,注重礼教,故对此书推崇备至。其亲笔抄录,不仅是对佐氏之肯定,亦是对礼学之重视。此举亦使《泰泉乡礼》得以广传于世,惠及后人。

《泰泉乡礼》七卷,乃明代礼学之重要著作,亦为后世礼制研究之宝贵资料。其文典雅,义理深邃,读之令人受益匪浅。此书不仅有助于了解明代乡里礼仪,更可启迪今人,传承中华优秀传统文化。览此书者,当深思其义,以礼自律,以德修身,为构建和谐社会贡献力量。

|

|

《家礼集说》五卷,明冯善所撰,万历十七年钱士完刻本也。冯善,字时明,号敬亭,江阴人氏,博学多才,尤精礼学。是书汇集古今家礼之要,参酌斟酌,以成一编,为后世治家者所法。

书凡五卷,首卷总论家礼之大义,次卷至五卷分别详述冠、婚、丧、祭四礼之仪节。每卷皆先引经典之文,后附冯氏之解说,兼采历代礼家之言,参以己见,务求详备。其论家礼,既本于古,又不泥于古,因时制宜,可谓善述善作。

是书之刻,钱士完之功也。钱氏,字持正,号南石,常熟人氏,万历间进士,官至刑部主事。钱氏素仰冯氏之学,闻其有家礼之作,遂捐资付梓,以广其传。其刻工精良,字画端楷,纸墨上乘,诚为难得之佳椠。

《家礼集说》一书,于冯氏生平学术之精华,多所体现。其说礼也,既重其文,又重其义,务使文义贯通,情理兼到。如论冠礼,谓“冠者,所以责成人之道也”,论婚礼,谓“婚礼者,所以合二姓之好,上以事宗庙,下以继后世也”,论丧礼,谓“丧礼者,所以明生死之义也”,论祭礼,谓“祭礼者,所以报本反始也”。凡此种种,皆可见冯氏礼学之精深。

至于钱氏之刻此书,亦可见其尊师重道之心。钱氏于冯氏之学,敬之若神明,爱之若珍宝,不惜重金,务求传之永久。其于冯氏之书,一字一句,皆精心校勘,务求无误。故是书之刻,不惟为冯氏增光,亦为钱氏添彩。

后世读是书者,当知冯氏之学,以礼为本,以诚为要。其论家礼,既重其文,又重其义,务使文义贯通,情理兼到。至于钱氏之刻是书,亦可见其尊师重道之心。是书之传,不惟为冯氏增光,亦为钱氏添彩。故是书者,乃明季礼学之瑰宝,亦为后世治家者之法典也。

|

|

|

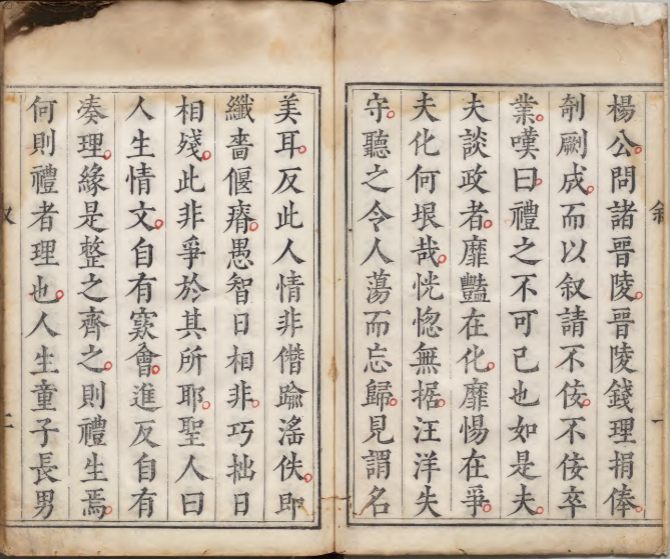

《文公家礼仪节》八卷,明丘濬撰,万历三十六年钱时刻本。是书乃丘濬秉承朱子《家礼》之旨,参以己见,增辑而成。丘濬,字仲深,号琼山,广东琼山人,弘治年间进士,官至礼部尚书,学识渊博,尤精于礼学。此书为其晚年所著,旨在阐扬朱子家礼之精义,以正风俗、敦教化。

书凡八卷,卷一为通礼,述家礼之总纲,明其大义;卷二至卷四为冠、婚、丧、祭四礼,详述其事仪,条分缕析,务使合于古制;卷五为杂礼,内容包括相见、宴饮、庆吊等日常礼仪;卷六为家训,训诫子孙,敦伦饬纪;卷七为闺范,专述妇女之礼,以正闺门;卷八为附录,收载相关礼文、仪注,以备参考。

是书体例严谨,考证详密,既尊朱子家礼,又参酌时宜,务使古今相协,便于施行。丘濬于礼学深有研究,故书中引经据典,辨析精详,于礼制之细微处亦多发明。如冠礼之三加、婚礼之六礼、丧礼之五服、祭礼之四时,皆详列其仪节,并附以图解,便于学者按图索骥。

此书成于明代中叶,正值礼教衰微、风俗日下之际,丘濬撰此书,实有匡正时弊之意。其书一出,即为士大夫所重,广为传抄,至万历三十六年,钱时始刊刻行世。刻本字迹工整,版式疏朗,颇便阅览。

综观是书,既为研究明代家礼之重要典籍,亦为探讨朱子礼学在明代传承与发展之重要资料。丘濬以其深厚之学养,既尊古礼,又不泥于古,务使礼制合于时宜,实为礼学大家。此书之成,不仅有益于当时,亦为后世礼学研究者所重,可谓传世之作也。

|

|

|

《文公家礼集注》十卷,宋刘垓孙所撰,元时刊刻成书。此书乃集宋儒朱熹《家礼》之大成,旁征博引,广采众说,以阐发朱子礼学之深义。刘氏学识渊博,精通经史,尤擅礼学,故其所注《家礼》,不仅详述朱子之说,更参以己见,补其未备,正其讹误,使之更为完备精当。

是书卷一至卷三,详述冠婚之礼,其中冠礼、婚礼,皆依朱子之文,复加注释,务使读者明其仪节,知其义理。卷四至卷六,专论丧祭之礼,丧礼部分,详述朱子所定之仪节,祭祀部分,则广引古籍,参以时宜,务使礼仪既合古制,又切今用。卷七至卷九,载日用起居之礼,如饮食、居处、交际等,皆依朱子之文,复加注释,务使读者明其仪节,知其义理。卷十则附录朱子论礼之文,并加注释,以便读者参详。

此书之特点,在于其注释详明,引证广博,不仅详述朱子之说,更参以己见,补其未备,正其讹误。刘氏注文,语言简练,义理明畅,使读者易于理解。且其注释多有创见,如对朱子某些观点之修正、补充,皆能言之成理,持之有故。

元时所刊刻之本,版式工整,字迹清晰,足见当时刻书之精良。此书对于研究宋元时期礼学思想及朱子学派之发展,具有重要价值。后世学者亦多有引用,足见其影响之深远。

总之,《文公家礼集注》乃宋元时期礼学重要著作,刘垓孙精研朱子之礼学,广采众说,详加注释,使之更为完备精当。此书不仅为研究朱子礼学之重要文献,亦为后世学者研究宋元礼学思想之宝贵资料。

|

|

《家礼五卷附录一卷》,宋儒朱熹所撰,乾隆御批四库全书本也。是书合五卷正文,附一卷,专述家庭礼仪,意在齐家治国,俾世之人知礼而行,修身以达。朱熹以理学大家,承孔孟之道,阐发礼教之蕴,乃辑此家礼,以为日用常行之准则。

卷一论冠礼,言男子二十而冠,女子十五而笄,乃成人之始,当以礼行之,示其志节。卷二述婚礼,夫妇者,人伦之始,家道之本,朱熹详述六礼,俾男女有别,婚姻以正。卷三论丧礼,丧者,人子之大事,孝之终也,朱熹依古制,分轻重之别,示哀戚之节。卷四言祭礼,祭者,敬祖追远,孝思之显,朱熹论四时之祭,详述仪节,俾后人有所遵循。卷五论杂礼,杂者,日常起居,无非礼也,朱熹辑此,以治家规,修身范。

附录一卷,乃朱熹晚年所见所闻,或补前文之未备,或录古礼之遗存,或述时俗之异同,俾礼之变通,古今之宜。

是书既成,遂为后世家庭礼仪之圭臬,宋以后,家礼多以是书为准,影响深远。乾隆皇帝御批,称其“理明义尽,文简意赅,实为治家之要道,修身之宝鉴”。

朱熹之学,虽经元明清之变,家礼之风,未有稍减。其书虽古,其理常新,至今仍有启迪人心,导民向善之功。是为《家礼五卷附录一卷》之大略也。

|

|

《司马氏书仪》十卷,乃宋世司马光所撰,四库全书之属也。光字君实,陕州夏县涑水乡人,北宋名臣、史学家、文学家,世称涑水先生。此书为礼仪之专论,其于婚丧嫁娶、吉凶宾嘉之礼,莫不备载,实为家礼之指南,世俗之规范。

夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。司马光承前启后,博采众长,以其学识之渊博,经验之丰富,编撰此书,意在正本清源,匡俗矫枉,使后人知所遵循,不致失其伦次。书中所载,虽多古礼,然亦参以时宜,合于实用,非徒为虚文而已。

此书分为十卷,卷帙井然,条分缕析,详略得当。首卷总论礼仪之大纲,次卷论冠笄之礼,三卷论昏礼,四卷论丧礼,五卷论祭礼,六卷论宾礼,七卷论射礼,八卷论朝礼,九卷论军礼,十卷论乡饮酒礼,皆详尽备至,使读者一目了然,便于实行。

司马光为文,以简练著称,此书亦然。其言简意赅,理明事核,不尚浮华,务求实际,读之令人心折。且其立论公正,不偏不倚,不为时俗所囿,亦不为古礼所拘,主张随俗从宜,因时制宜,虽古礼可遵,然必合于当时之情势,此其所以为当世所重也。

《司马氏书仪》成书之后,影响深远,直至明清,仍为士大夫家所必备,凡有礼仪之事,莫不依此为准绳。其后虽有仿作,然皆未能出其右。此书不仅为中国古代礼仪文化之重要文献,亦为研究宋代社会生活之珍贵资料,其价值不可轻也。

|

|

《司马氏书仪》十卷,宋司马光所著,清雍正二年汪亮采依宋版影刊。此书为司马光晚年所作,乃礼制专书,集诸家之说,参以己见,详定婚礼、丧礼、祭祀之仪,为后世所重。

卷一至卷三,详述婚礼之仪。司马光以为,婚礼乃人伦之本,家国之基,故特重其仪。其论婚礼,自纳采至亲迎,凡十九节,节节详尽,条理分明。其于婚期之择、礼物之备、仪仗之设,皆一一详述,且引经据典,考据精审。其论婚服,尤为精细,尝曰:“婚服之制,当以古礼为据,不可轻改。”其论婚礼之乐,亦有独见,曰:“婚礼之乐,当以和雅为主,不可过于喧哗。”

卷四至卷七,详述丧礼之仪。司马光以为,丧礼乃人子之孝,家国之重,故特重其仪。其论丧礼,自初丧至终丧,凡三十七节,节节详尽,条理分明。其于丧服之制、丧期之定、丧具之备,皆一一详述,且引经据典,考据精审。其论丧礼之哭,尤为精细,尝曰:“丧礼之哭,当以哀痛为主,不可过于嚣呼。”其论丧礼之祭,亦有独见,曰:“丧礼之祭,当以诚敬为主,不可过于浮华。”

卷八至卷十,详述祭祀之仪。司马光以为,祭祀乃人伦之重,家国之基,故特重其仪。其论祭祀,自祭天至祭地,凡四十二节,节节详尽,条理分明。其于祭器之备、祭品之设、祭文之作,皆一一详述,且引经据典,考据精审。其论祭祀之乐,尤为精细,尝曰:“祭祀之乐,当以庄重为主,不可过于轻佻。”其论祭祀之礼,亦有独见,曰:“祭祀之礼,当以诚敬为主,不可过于繁文。”

此书之成,司马光尝曰:“礼者,天地之经,人伦之本。”故其书虽为礼制专书,实亦人伦之书,家国之书。后世学礼者,多依此书为据,故其书于礼学之传,功不可没。

汪亮采依宋版影刊,字体端雅,版式规整,堪称善本。其书虽为影刊,然亦不失宋版之神韵,故其书亦为后世所重。

此书之传,虽历经千载,然其书之旨,实为万世不易之理。故后世学礼者,不可不读此书也。

|

|

|

《礼书附录》十二卷,乃清嘉庆年间陈凤泉所撰。陈氏,字某,号凤泉,博闻强识,尤精于礼学。此书为《礼书》之附录,乃陈氏穷究礼经,旁搜博采,积年成帙,实为礼学之巨著也。

卷一至卷三,详述吉礼,凡祭祀、明堂、宗庙之仪,无不备载。其考据精详,辨正诸家之误,疏通礼制之源流,使读者了如指掌。卷四至卷六,论嘉礼,详悉婚冠、乡饮酒、大射之仪,尤重实践,不尚空谈,务使礼仪行于日常,化于风俗。

卷七至卷九,述宾礼,凡朝觐、聘问、会同之仪,皆详述其制,且引《周礼》、《仪礼》、《礼记》诸经,参以汉唐注疏,考辨颇精。卷十至卷十二,论凶礼,凡丧服、葬祭之仪,皆详悉备载,且多引古今丧礼之变,以明其义。

陈氏此书,考据精详,援引广博,疏通礼制,辨正前贤,实为礼学之瑰宝。其文辞典雅,义理精深,既承先哲之遗绪,复开后世之新篇。读此书者,于礼制之沿革,礼仪之精微,莫不洞然于心。

是书原为清嘉庆间刻本,后经多次重刊,广为流传,为礼学研究之重要参考。陈氏以其博学多识,撰成此书,实有功于礼学之弘扬,使后人得以窥见古礼之盛,礼仪之美。学者若欲深究礼制之源流,参详古今礼仪之变,此书不可不读也。

|

|

《礼乐通考》三十卷,清胡抡所撰,清乾隆间藜照轩刻本。是书乃胡氏穷尽心力,博采群籍,融汇古今礼乐之精要而成。其旨在阐发礼乐之道,以正人心,和天地,序人伦,成教化。全书凡三十卷,分门别类,条理井然,于礼乐之源流、制度、仪节、乐器、乐章皆有详考,实为礼乐研究之巨著。

胡抡,字子升,号东山,清乾隆间人。其学渊博,尤精于礼乐,著有《礼乐通考》等书。是书成于乾隆年间,正值清廷倡导礼乐,以复古为尚之际。胡氏秉承圣意,广搜博采,于礼乐之考订尤为精审。其书不仅详述历代礼乐之演变,更深入剖析礼乐之义理,推究其与政治、伦理、文化之关系,实为礼乐研究不可多得其书之体例,先总论礼乐之源流,次分述吉、凶、军、宾、嘉五礼,再详考乐器、乐章之制,末附以礼乐之应用与教化。每卷皆引经据典,考证详实,辨伪存真,务求其是。胡氏于书中反复强调礼乐之道,贵在得中,过与不及,皆非其宜。其言曰:“礼乐者,所以治人之情性,节其过而补其不及,使之得其中也。”此实为礼乐之宗旨,亦为全书之要义。

藜照轩刻本,乃清乾隆年间精刻之本,版式疏朗,字体工整,刻印精良,实为善本。是书流传至今,虽历经沧桑,然其价值不减,仍为研究礼乐者所重。且胡氏之书,不仅为学术研究之资,更为实践礼乐之导,其所论礼乐之道,至今仍有启迪意义。故是书之刊行,既为学术之幸,亦为文化之盛。

总之,《礼乐通考》三十卷,乃胡抡倾尽心力之作,其书体大思精,考据详实,义理深邃,实为中国古代礼乐研究之集大成者。藜照轩刻本,亦为版本学中之珍品。是书之流传,不仅为学术界所重,更为文化传承之典范,值得后世学者深入研究与传承。

|

本网所整理收集的公共领域版权的古籍电子版,均来自网络,仅用于交流、学习,非商业用途。如个别有侵权嫌疑,请告知删除。